- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

Storia e cultura nel territorio tra Piave e Livenza

- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

- Sei qui:

- Home

Kairos. A tempo e luogo

Agorà

Analemma solare in Piazza Grande a Oderzo. Funge da calendario grazie all'ombra proiettata dalla cuspide più alta del Duomo.

Meridiana

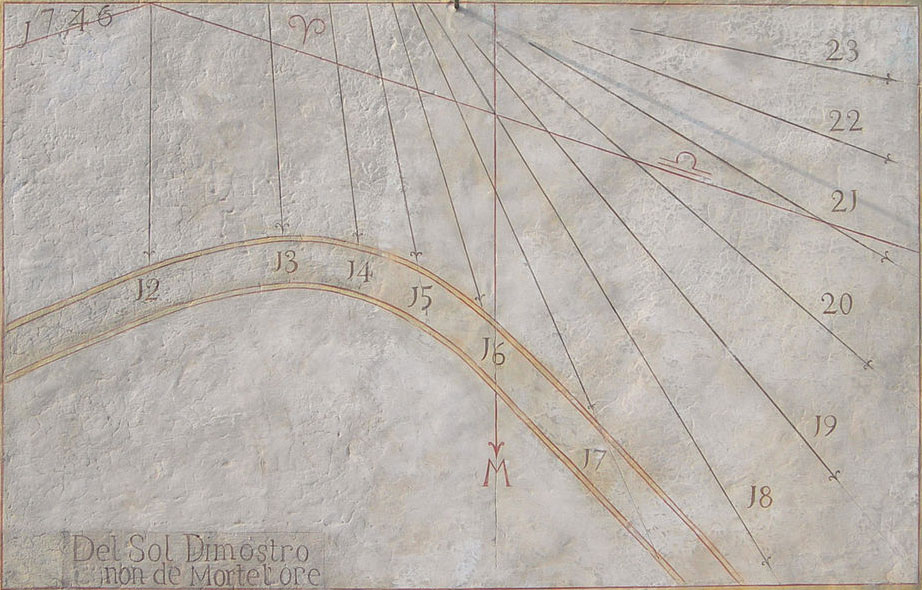

Meridiana settecentesca visibile sulla parete sud della chiesa parrocchiale di Piavon di Oderzo. Segna le antiche ore italiche.

Human Sundial

Human Sundial in una nuova scuola a Lafayette (Louisiana, USA). Serve l'ombra di una persona per mostrare l'ora esatta.

In fuga

Vada al diavol colui che inventò l'ore,

e primo pose qui quest'orologio

(Plauto, Boeotia)

Il tempo senza età

Conosco la mia età, posso dichiararla,

ma non ci credo: nessuno si riduce

alla semplice apparenza della sua età

fintantoché gli rimane un po’ di consapevolezza

(Marc Augé)

Il "Cantico delle Creature" di San Francesco ispira la "Sand Nativity" di Jesolo di quest'anno

La natura, la vita, la morte e la speranza nel futuro: sono i temi affrontati dagli artisti provenienti da tutto il mondo per l’edizione del presepe di sabbia di quest’anno a Jesolo (visitabile fino all'inizio di febbraio).

Centro ispiratore è il “Cantico delle creature" di San Francesco, a 800 anni dalla sua stesura, il percorso interiore e la vita estrema e intensa del Santo.

«La sua epoca è rappresentata dalla figura di papa Innocenzo III, appesantito da corruzione e denaro, ma capace infine di comprendere che la novità di Francesco potrà salvare la Chiesa. La scena si apre poi alla natura, popolata da uccelli e farfalle, da fratello Sole, sorelle Luna e Stelle, dal vento, dall’acqua e dal fuoco. Tutto conduce a Madre Terra, al cui ventre siamo collegati, lei che ci allatta e ci nutre. Ma nel Cantico c’è anche sorella morte. L’artista olandese Susanne Ruseler la raffigura scheletrica, mentre tiene per mano la Vita: non lontana da noi, ma accanto a noi, per insegnarci a cogliere ogni attimo. Compare anche la natura violata, ferita ma non del tutto annientata. Anche qui emerge la speranza, affidata a una nuova coscienza ecologica. L’ultima scena è dedicata alla Sacra Famiglia: una nascita, in fondo, un bambino come segno di futuro»» (https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2025/12/sand-nativity-presepe-sabbia-di-jesolo-2025-dedicata-al-cantico-delle-creature-di-san-francesco--3d8410a5-4c82-4e12-ac0b-1424460c4c84.html)

Teatri del territorio | Stagione 2025-2026

|

|

|

||||

|

TEATRO CRISTALLO |

TEATRO LORENZO DA PONTE |

TEATRO ROMANO PASCUTTO |

TEATRO VERDI |

|||

|

|

|

Teatro Stabile del Veneto |

|||

|

TEATRO RUSSOLO |

SANDONÀTEATRO |

TEATRO ACCADEMIA |

TEATRO COMUNALE |

Armando Buso (1914-1975) … Cinquanta opere per i cinquant'anni

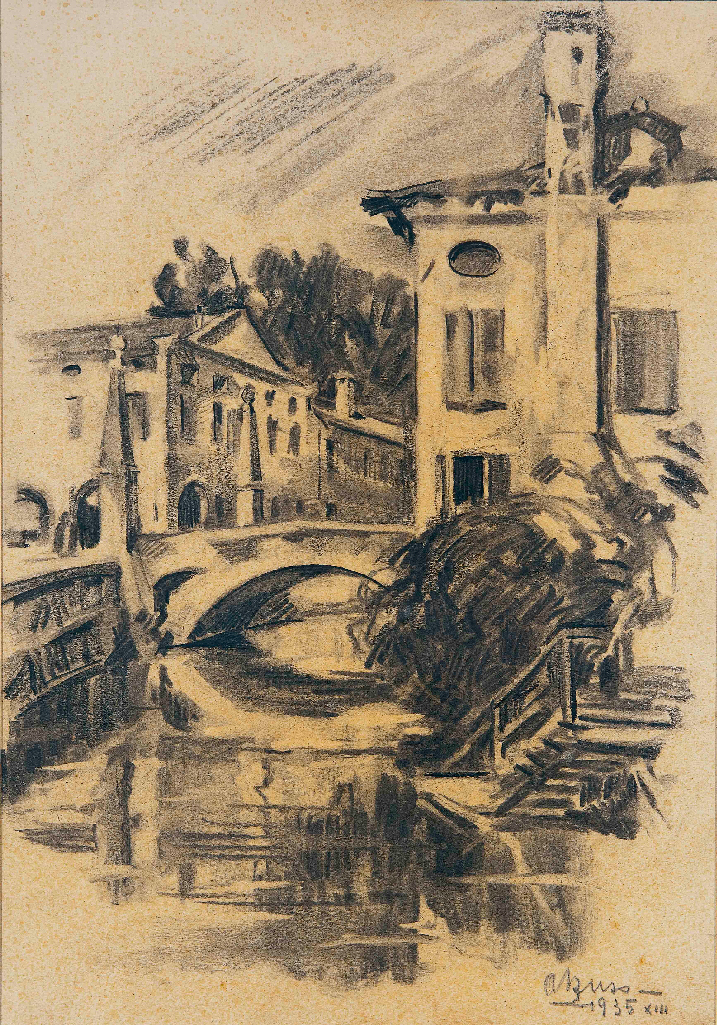

Cinquant'anni fa moriva Armando Buso, il 17 dicembre 1975. Nella città in cui ha vissuto ed è stato attivo come artista si susseguiranno per cinque mesi una serie di iniziative diffuse che ne riattualizzano l'opera: percorsi espositivi nei negozi, due mostre (a Palazzo Foscolo e al Museo del Duomo), incontri di approfondimento e altri eventi dedicati.

[Scopri Oderzo]

Oderzo vestita dall'arte di Armando Buso

La mostra diffusa

Opere del pittore già "vestono", dal 15 novembre, le vetrine di 20 negozi aderenti all'associazione dei commercianti opitergini "Forò". Leggendo il QR che le affianca si potranno seguire le tracce dell'arte di Buso lungo un percorso guidato nel cuore della città.

Armando Buso 1914-1975 … Cinquanta opere per i cinquant'anni

(dal 29 novembre 2025 al 1° marzo 2026)

Venerdì 28 novembre a Palazzo Foscolo di Oderzo si inaugura una mostra antologica di 50+1 opere di Armando Buso (Tezze di Piave, 1914 - Oderzo, 1975), molte delle quali inedite, frutto di un'ultima selezione tra il centinaio che inizialmente erano previste. La scelta per l'esposizione - curata da Giuliana, figlia di Armando Buso, in collaborazione con la Fondazione Oderzo Cultura, con il patrocinio della Città di Oderzo - non è finalizzata ad illustrare capitoli tematici o sezioni tecniche, ma piuttosto ad attestare il progredire di «una storia artistica individuale e, di riflesso collettiva», restituendo un preciso contesto storico e temporale e un clima sociale opitergino: «i luoghi delle radici esistenziali», «le persone che gli sono state vicine e solidali», «rapporti umani, frequentazioni quotidiane, incontri casuali, spazi cittadini, ambiti rurali» fino a coinvolgere, al di fuori di Oderzo, qualche città e luogo lontano.

Accompagnerà la mostra il catalogo curato dalla stessa Giuliana Buso, pubblicato da Edizioni Grafiche New Print.

Buso e l'Arte Sacra

|

Nel segno di Buso

Eventi, conferenze e visite guidate

Evento pubblico dedicato alla memoria dell’artista

Mercoledì 17 dicembre - ricorrenza esatta dei 50 anni dal giorno della scomparsa del pittore - è in programma alle ore 11 in piazza Grande un evento pubblico dedicato alla memoria dell’artista.

Conferenze e visite guidate

Il primo incontro di approfondimento sull'arte di Buso è previsto sabato 17 gennaio 2026, alle ore 16.30, a Palazzo Foscolo, seguito dalla visita guidata alla mostra antologica.

Il secondo incontro si terrà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 15.30, al Museo del Duomo, seguito anch'esso dalla visita guidata alla mostra "Buso e l’arte sacra".

- Opitergium vestita dall'arte di Armando Buso | oderzocultura.it/.../2025/11/Foro

- Cinquanta opere per i cinquant'anni | oderzocultura.it/armando-buso/ | Locandina | Breve biografia dell'autore

- Buso e l'arte sacra | oderzocultura.it/.../2025/11/Museo-del-Duomo

- Nel segno di Buso | oderzocultura.it/.../2025/11/Eventi

- Cinquant'anni senza Armando Buso: Oderzo gli dedica cinque mesi di eventi, 14/121/2025, «trevisotoday.it» | trevisotoday.it/attualita/oderzo-armando-buso-mostra-eventi-14-novembre-2025

Ora è «Journal of local history in global context» . . . Si rinnova l'appuntamento annuale con la rivista Archivio Storico Cenedese

È disponibile per l’acquisto in libreria o direttamente dal sito (ascenedese.it/), il numero 10 della rivista annuale Archivio Storico Cenedese, Journal of local history in global context, come promette il nuovo sottotitolo della testata per i saggi, le comunicazioni, le brevi e le recensioni che compaiono nel ponderoso volume.

Il traguardo del decennio è salutato anche dal riconoscimento ottenuto nel 2024 dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) come rivista scientifica per l’area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche) e l’area 11 (Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche).

Paolo Feltrin

Tra gli Studi & ricerche è in forte evidenza il voluminoso saggio di storia contemporanea di Paolo Feltrin, A partire da due diari. Potere, forza, comando nei conflitti tra contadini e borghesia di paese (1943-1948), teso a valutare con strumenti storiografici, politilogici e sociologici la crisi del passaggio dalla dittatura alla democrazia, entro il quale hanno agito il ceto politico e militare, i ceti intellettuali, le classi sociali e gli individui. Nella prima parte si ricostruiscono antecedenti e conseguenze dell’uccisione del capo partigiano Vittorio Silvio Premuda da parte di altri partigiani, nel quadro delle mille ambiguità che inevitabilmente avvolgono i conflitti di questo tipo, specie nel mondo contadino di pianura. Nella seconda parte è ricostruita un’altra esecuzione, quella di Arrigo Bernardi, un intellettuale fascista di paese. Nella terza parte, a partire dalle elezioni dell’immediato dopoguerra (1946-48), si analizzano i comportamenti delle popolazioni rurali a cominciare dalle logiche di azione di chi vive in regime di sopravvivenza. Infine, nella quarta parte, è proposta una chiave di lettura dei modi con i quali si pone termine ad eventi tanto tragici. Il filo conduttore che attraversa l’intero lavoro è il rapporto tra élite e popolo, tra il mondo di sopra e il mondo di sotto. Si tratta di un tema su cui di solito si preferisce sorvolare occupandosi o solo delle classi dirigenti, degli intellettuali e degli artisti oppure, in alternativa, studiando unicamente gli usi e costumi del mondo rurale, come se i due mondi non convivessero fianco a fianco, nelle stesse strade e nelle stesse osterie di paese, seppur divisi da mille invisibili barriere. Barriere che improvvisamente si dileguano nei momenti di crisi di un regime politico e di assenza di un potere riconosciuto.

Elisa Possenti, Martina Andreoli, Giovanni Tomasi, Dario Canzian

Nel numero 10 trovano posto, con un bel salto cronologico all'indietro, tre rielaborazioni dei contributi di Elisa Possenti e Martina Andreoli, di Giovanni Tomasi, di Dario Canzian, al Convegno di Studi Castelnuovo di Corbanese storia e indagini archeologiche nel 2022. Possenti e Andreoli offrono una panoramica del fortilizio basata su prospezioni e misurazioni: mura, porta protetta da due semitorri, mastio e altre strutture interne, con indicazioni di un possibile belfredo o comunque un punto di vedetta sito a valle, su un cocuzzolo ad Ovest, giusto sopra il corso del torrente Cervano. Giovanni Tomasi studia i documenti del periodo 1170-1307, rivela l’importanza della “via del Cervano”, tratteggia le figure dei feudatari proprietari del maniero e consorti di Conegliano ed infine offre un resoconto sui beni vescovili a Tarzo e dintorni. Dario Canzian (Le spine del primo dominio veneziano sul Cenedese) riporta le notizie sul periodo successivo sino al 1342, che videro la lunga diatriba tra il Comune di Conegliano, asserto proprietario del castello per diritti feudali del 1195 ed il vescovo di Ceneda Francesco Ramponi effettivo proprietario per il noto scambio avvenuto nel 1307 tra un suo predecessore, Francesco Arpo, e il conte Tolberto da Camino.

Manoel Marorese

Il saggio di Manoel Maronese sposta l'attenzione al 1500 (Shared themes and poetical influences within the 16th Century Opitergina res publica literarum), Temi condivisi e influenze poetiche nella res publica literarum opitergina del XVI secolo), indagando la produzione poetico-letteraria dell’ambiente umanistico opitergino del XVI secolo, con un focus sui carmi latini di Ottavio Melchiori e Gian Giunio Parisio. Attraverso l’analisi di testi inediti conservati nei manoscritti 1428 e 1438 della Biblioteca Civica di Treviso, emerge una fitta rete di scambi e influenze tra i membri della cerchia intellettuale locale. In particolare, l’articolo esamina la variazione di alcuni motivi poetici originali, come, per esempio, il cosiddetto “tema del ponte”. L’identificazione di possibili attribuzioni testuali e la pubblicazione in prima edizione e traduzione di tre componimenti offrono nuovi spunti sulla vitalità della res publica literarum opitergina, presentata come un laboratorio creativo rinascimentale in cui si fondono tradizione e modernità.

Le "Comunicazioni" di Fulvia Mainardis e Marco Callegari

A Fulvia Mainardis spetta far luce sul rompicapo di un epitaffio: un'iscrizione aquileiese di L. Accius M. f. ritenuta genuina da Theodor Mommsen, identificabile invece come un falso materiale, ispirato all’iscrizione genuina di Panvinio ma attribuibile ad Oderzo e non ad Aquileia [Ex Aquileiensibus inter Opitergina (epigrammata): l’epitaffio di L. Accius M.f.]. Marco Callegari esamina la corrispondenza del nobile dalmata Giovanni Bizzarro (1782–1833) con il nobile opitergino Giulio Bernardino Tomitano. Vi risalta una vivace attività culturale, inclusi progetti editoriali e la creazione di una pregiata collezione di edizioni Cominiane, venduta nel 1817 prima del rientro in patria per dedicarsi alla gestione delle proprietà familiari. La vicenda illumina aspetti della circolazione culturale e del collezionismo librario tra Venezia e l’Adriatico nell’età napoleonica e della Restaurazione. («Con la più distinta stima ed ossequio»: libri e poesie nelle lettere di Giovanni Bizzarro di Ragusa a Giulio Bernardino Tomitano di Oderzo).

Le "Brevi" di Matteo Venier e Paolo Spedicato

Il primo presenta Lettere e appunti grammaticali di Michele Partenio. Il secondo presenta la poesia neo dialettale di Fabio Franzin: La provincia dolente ma resistente di Fabio Franzin, poeta neodialettale di Motta di Livenza.

Chiudono questo numero della rivista alcune recensioni:

– La Pieve di San Pietro di Feletto e la teologia aquileiese, di Eva Spinazzè e Danilo Riponti

– E Vittorio divenne fascista, di Pier Paolo Brescacin

– Il Garibaldino del Borgo, di Vito Marcuzzo

– Abele Antonio Della Coletta pittore veneto, di Silvia Della Coletta e Giovanni Tomasi.

Con questo numero 10 Giampaolo Zagonel, dinamico direttore della rivista per un decennio, si commiata ripercorrendo il bilancio di quest'originale esperienza insieme con i lettori. Gli subentra Bruno Callegher, con unanime consenso della redazione.

Gustavo Corni, L'Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto

La consegna dei premi di Friuli Storia XII edizione 2025

Sabato 25 ottobre si è svolta ad Udine la cerimonia di premiazione di Irina Scherbakova − scelta dalla giuria popolare quale vincitrice della XII edizione del Premio nazionale di storia contemporanea Friuli Storia 2025 − per il suo libro Le mani di mio padre. Una storia di famiglia russa (Mimesis, 2024) e degli altri due autori indicati precedentemente nella terna dei finalisti dalla giuria scientifica, Carlo Fumian per Pane quotidiano. L’invisibile mercato mondiale del grano tra XIX e XX secolo (Donzelli, 2024) e Gustavo Corni per L'Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto (Gaspari, 2024).

Durante l'incontro, Irina Scherbakova, storica e germanista, co-fondatrice dell’Associazione russa Memorial, insignita del Premio Nobel per la Pace 2022, ha tenuto una lectio dal titolo La mia vita attraverso l’Unione Sovietica (→ La dissidente Irina Scherbakova: cosa spero per la mia Russia, nonostante tutto | «repubblica.it», 25/10/2026), occasione non solo per seguire il filo rosso dell'opera (insieme storica, politica e autobiografica) che intreccia nel saggio le vicende della Russia con quelle della propria famiglia, a partire dai ricordi della bisnonna Etlja Jakubson, attraversando un secolo di storia russa: dalla rivoluzione bolscevica guidata da Lenin, alle purghe staliniane, fino alle guerre dell’epoca di Putin), ma anche inevitabilmente per portare lo sguardo fino al tormentato presente dell'aggressione all'Ucraina, evidenziando le difficoltà della Russia contemporanea, il rischio di guerre ingiuste e la necessità di un intervento europeo per sostenere l’Ucraina.

La storica ha inoltre sottolineato la pericolosità di una situazione in cui la dittatura e la guerra sono state “normalizzate” dalla popolazione, additando la complessità dei cambiamenti futuri. «Non spero in cambiamenti rapidi» confessa Scherbakova. «Soprattutto, mi auguro che il conflitto in essere possa trovare una risoluzione che non sia penalizzante per l’Ucraina e non suoni come una sua sconfitta. Nel contesto dei negoziati fra Trump e Putin, l’Europa dovrebbe assumere un ruolo: l’evoluzione delle sorti sul campo con l’aiuto europeo contribuirebbe molto più di qualsiasi sanzione economica». Da molti anni – da quando ha dovuto lasciare il suo Paese – Irina Scherbakova ha scelto la Germania per vivere. «Da questo osservatorio mi sono resa conto che l’Occidente per troppo tempo ha faticato a riconoscere l’Ucraina come stato indipendente. C’era l’idea che l’Ucraina dovesse per forza restare sotto l’influenza russa, e tuttora si fatica a percepirne una vocazione indipendente e inserita nella sfera occidentale. La propaganda di Putin ha fatto il resto. Qui tanti rimandano al “dopo Putin”, e io rispondo che dopo Putin potrebbe andare anche peggio. Spero in ogni caso che Putin non finisca i suoi giorni senza un procedimento giudiziario internazionale, che lo chiami a rispondere dei crimini commessi».

- Hubert Londero, Il Premio Friuli Storia alla storica e dissidente russa Irina Scherbakova, «telefriuli.it», 26/10/ 2025 | telefriuli.it/cronaca/il-premio-friuli-storia-alla-storica-e-dissidente-russa-irina-scherbakova/

- La dissidente Irina Scherbakova: cosa spero per la mia Russia, nonostante tutto, «repubblica.it», 25/10/2026) | repubblica.it/cultura/2025/10/26/news/irina_scherbakova_nobel_per_la_pace_memorial_dissidenti_russia-424937754

- Irina Scherbakova (de.wikipedia.org/wiki/Irina_Scherbakowa) vive a Berlino ed è nata nel 1949 a Mosca, dove si è laureata in Germanistica e ha insegnato Oral History all’università. Ha tradotto in russo Franz Kafka, Heinrich Böll e Christa Wolf. Dalla fine degli anni Settanta ha condotto interviste con i superstiti dei gulag e, dai primi anni Novanta, ricerche negli archivi del Kgb a Mosca. È tra le fondatrici di Memorial, associazione per i diritti umani e lo studio delle repressioni nell’epoca sovietica, nel 2022 insignita del Premio Nobel per la pace

- Ouando chiusero Memorial. La mia partenza da Mosca, «Domani», 25/10/2024 | mimesisedizioni.it/.../irina-scherbakova-domani-25-ottobre-2024-quando-chiusero-memorial-su-le-mani-di-mio-padre-di-scherbakov

- Francesca Paci, Scherbakova: i pacifisti strumentalizzati da Putin, «La Stampa»,18/10/2024 | mimesisedizioni.it/.../francesca-paci-la-stampa-18-ottobre-2024-i-pacifisti-strumentalizzati-da-putin-su-le-mani-di-mio-padre-di-scherbakov

- Stafano Vastano, «La guerra è il capitale politico di Putin». Intervista a Irina Ščerbakova. «MicroMega», 14/12/2023 | micromega.net/la-guerra-e-il-capitale-politico-di-putin-intervista-a-irina-scerbakova

Il libro di Gustavo Corni

Una settimana prima della premiazione di Udine, Gustavo Corni era stato ospite a Oderzo, sabato 18 ottobre, presso il cinema Turroni, per un'intensa presentazione del suo libro, dialogando con il giovane storico Giuliano Casagrande e il pubblico presente (Vedi:\18 ottobre 2024 Gustavo Corni con il libro »Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto» al Cinema Turroni di Oderzo)

La monografia di Gustavo Corni si concentra su un'esperienza cruciale e spesso trascurata della storia italiana: l’occupazione austro-tedesca del Friuli e del Veneto orientale dopo Caporetto. Un lavoro rigoroso, basato su fonti archivistiche e diari, che restituisce il volto complesso di un anno di occupazione militare nel cuore dell’Italia in guerra. La sua ricerca porta a compimento la ricostruzione e la riflessione – già intraprese qualche decennio fa – su un segmento della nostra storia nazionale e locale a lungo tempo tra i meno problematizzati e indagati, se non da memorie individuali di superstiti e documenti parziali via via rinvenuti e portati alla luce senza un'inquadratura storiografica generale.

- Cfr. Introduzione, «UNITRENTO MaG», 18/10/2025 | mag.unitn.it/.../litalia-occupata-1917-1918-friuli-e-veneto-orientale-da-caporetto-a-vittorio)

Per saperne di più

Per presentare i tre libri finalisti del Premio Friuli Storia, Valerio Marchi ne aveva intervistato gli autori per il Messaggero Veneto

- Valerio Marchi, L’Italia occupata di Gustavo Corni: «Una ricerca avviata negli anni ‘80». Intervista al finalista del Premio Friuli Storia. «Una storia di disperazione, di fame e di malattie per tutti, soldati e civili», «messaggeroveneto.it», 12/8/2025 | messaggeroveneto.it/cultura-e-spettacoli/litalia-occupata-di-gustavo-corni-una-ricerca-avviata-negli-anni-80...

In realtà, ci spiega l’autore, «la ricerca iniziò negli anni ’80, quando nell’ambito di un progetto sulla storia di Vidor, in provincia di Treviso, mi occupai di un capitolo ancora inesplorato: l’occupazione austro-germanica di Vidor e dintorni nell’ultimo anno di guerra».

Così, avvalendosi della sua conoscenza della lingua tedesca, Corni iniziò a lavorare negli archivi austriaci, studiando l’enorme documentazione sui reparti militari austroungarici che furono impegnati nei territori occupati: «E da quella ricerca – ricorda – è nato un interesse che in seguito ho ripreso per chiudere, alla fine della mia carriera, un capitolo che non era stato concluso. Nel frattempo, era inoltre cresciuta la pubblicazione di diari – sono circa duecento quelli che ho potuto consultare, in buona parte opera di sacerdoti, maestri ed esponenti della piccola borghesia rimasti nel territorio –, testimonianze che si sono rivelate essenziali per cogliere il punto di vista di occupanti e occupati, assieme alle pubblicazioni di protagonisti della vita amministrativa in quell’anno terribile e ai materiali austriaci».

Ora, che da parte austriaca e ungherese non vi fosse, quando la ricerca ebbe inizio, una grande attenzione sull’argomento, è comprensibile. Ma perché uno scarso interesse anche dalla parte italiana che, specialmente in epoca fascista, celebrava la Grande Guerra quale riscatto e affermazione nazionale?

Corni, a questo riguardo, individua due ordini di motivi: «Prima di tutto, raccontare l’anno dell’occupazione, soprattutto dal punto di vista della popolazione civile, significava esaltare il ruolo cruciale del clero, nei confronti del quale il regime fascista non è mai stato tenero; in secondo luogo, da parte dei friulani e dei veneti occupati non ci fu alcuna forma di reazione, tanto meno di tipo armato, e quella storia di rassegnazione non combaciava con la narrazione fascista. Peraltro, occorre dire che gli occupati, abbandonati da una larga parte della classe dirigente, erano in maggioranza donne, anziani, bambini e pochi maschi adulti, in genere appartenenti alle classi rurali e in grado, tutt’al più, di trovare un modus vivendi in quella situazione babelica e dolorosissima».

Un modus vivendi che includeva, certo, odio, sopraffazioni e violenze, ma non solo: «In effetti è una storia di disperazione, di fame e di malattie per tutti, soldati e civili, e tutti tentarono in qualche modo di cavarsela: chi con modalità brutali e chi, invece, semplicemente ricercando un rapporto di convivenza, di incontro, talora anche di compassione reciproca».

Un tema importante, dunque, per sviluppare il quale l’autore ha avuto a disposizione fonti diaristiche che sono state inevitabilmente limitate (impossibile dire infatti quante altre testimonianze non siano giunte fino a noi) ma non per questo poco rappresentative.

In effetti, «lo storico deve sapersi muovere a tentoni, abbozzare ipotesi fondate sui dati certi e disponibili ed essere esplicito circa la non completezza delle fonti su cui ha lavorato; ma, al tempo stesso, deve cercare di trarre da quelle fonti gli elementi per una lettura di carattere generale».

- Valerio Marchi, Il Premio Friuli Storia a Irina Scherbakova: la scrittrice russa trionfa con “Le mani di mio padre” | «messaggeroveneto.it», 8/9/2025 | messaggeroveneto.it/cultura-e-spettacoli/il-premio-friuli-storia-a-irina-scherbakova-la-scrittrice-russa-trionfa-con-le-mani-di-mio-padre...

- Valerio Marchi, Premio Friuli Storia, tra i finalisti Carlo Fumian con Pane quotidiano, «messaggeroveneto.it», 18/8/2025 | messaggeroveneto.it/cultura-e-spettacoli/premio-friuli-storia-finalisti-carlo-fumian-pane-quotidiano... | facebook.com/100063802035056

- Daniele Mont D'Arpizio, Il mondo in un chicco di grano, 1/7/2025, «ilbolive.unipd.it» | ilbolive.unipd.it/it/news/societa/mondo-chicco-grano...

La sezione del nostro sito dedicata ad argomenti, documenti e bibliografia sulla Grande Guerra e l'anno di occupazione germanica e austroungarica 1917-1918 fino al fronte del Piave

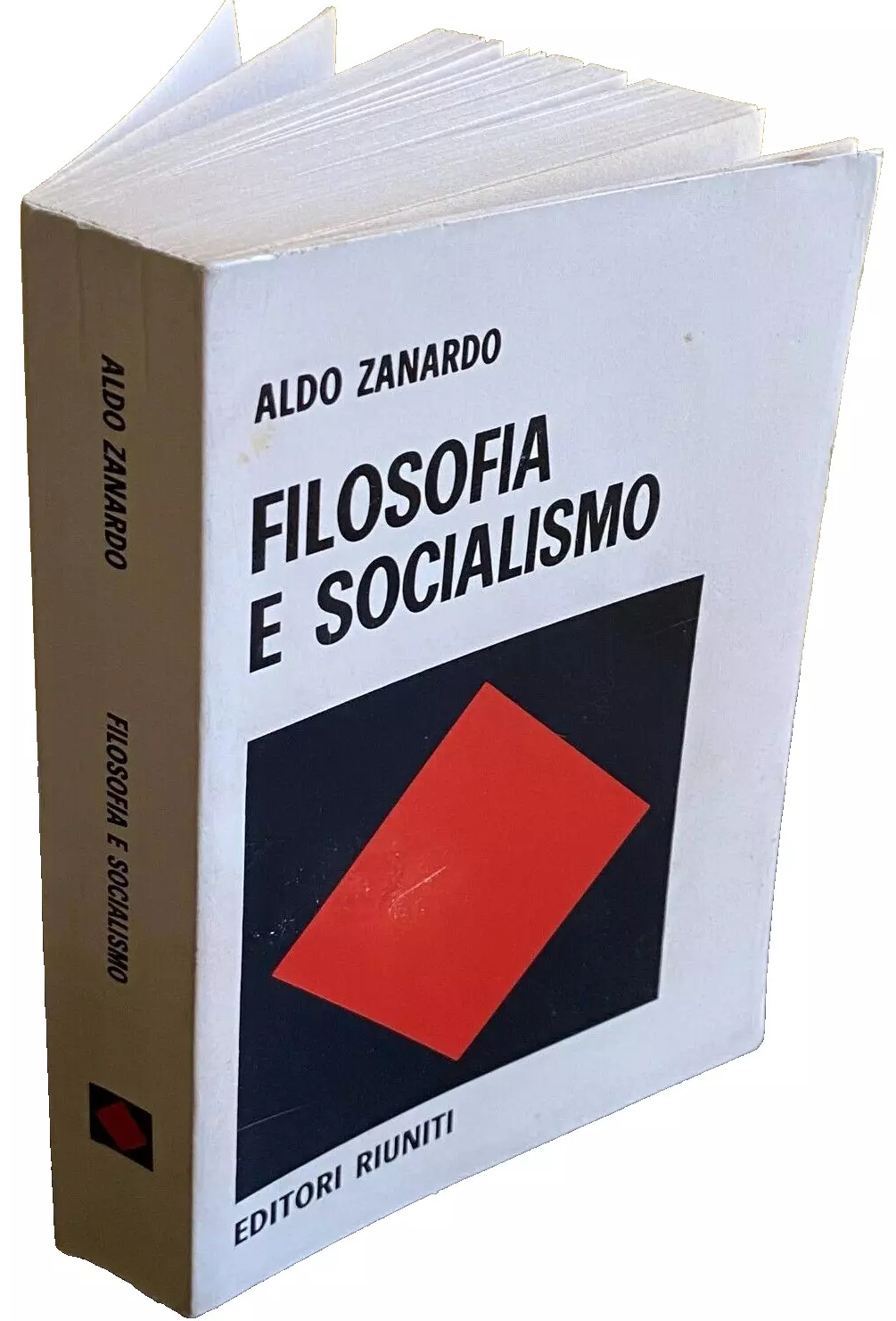

Zanardo Aldo

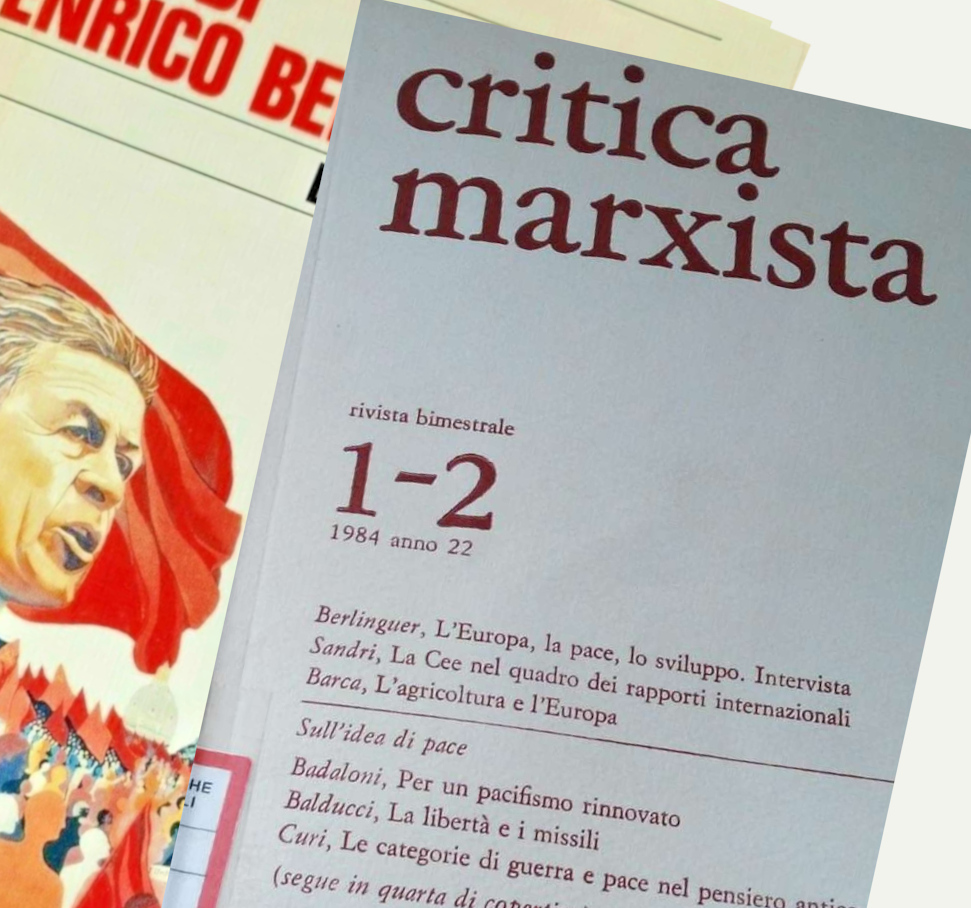

Non a molti è noto che Aldo Zanardo, docente di filosofia morale all'università di Firenze e storico direttore della rivista Critica marxista, mancato il 28 agosto scorso a Sesto Fiorentino, dove risiedeva, era nato ad Oderzo nel 1931.

Chi se ne ricorda conoscerà probabilmente uno dei suoi testi più letti, Filosofia e Socialismo (Editori Riuniti, 1974) e, dal punto di vista politico, l'importante intervista che fece alla vigilia del rinnovo del Parlamento Europeo ad Enrico Berlinguer, L'Europa, la pace, lo sviluppo, sul tema del futuro della Comunità europea, pubblicata su «Critica marxista», n. 1-2 del 1984.

Aldo Zanardo (Oderzo, 10 ottobre 1931 - Sesto Fiorentino, 28 agosto 2025)

Aldo Zanardo (coetaneo e compagno di scuola di Mario Bernardi), laureatosi alla Normale di Pisa nell’a.a. 1955-56 con una tesi su Aspetti della formazione filosofica di Carlo Marx (relatore Cesare Luporini) e poi borsista a Napoli, grazie ad una borsa di studio dell’Istituto italiano per gli studi storici fondato da Benedetto Croce (cfr. iiss.it/member/z-archivio-borsisti/), divenne dal 1969 docente di filosofia morale all’università di Firenze per più di un trentennio.

Parallelo fu l'impegno diretto anche nell’attività politica e nell’organizzazione culturale: consigliere alla Provincia di Firenze, componente per diversi anni del Comitato centrale del Partito Comunista e, soprattutto, direttore della prima serie di «Critica marxista», la rivista teorica del Pci, guidata dal 1985 al 1991 (Nota).

Dopo la fine del Pci, divenuto Pds, che ne aveva deciso la chiusura, diede vita e continuò a dirigere, insieme ad Aldo Tortorella (cui era molto legato), la nuova serie di «Critica marxista», che prosegue a tutt’oggi le sue pubblicazioni.

Un profilo culturale di Zanardo è stato brevemente rievocato da Sergio Petrucciani nel Manifesto del 5 settembre 2025:

«Come filosofo, Aldo Zanardo era una figura decisamente originale. Il suo interesse principale era quello di approfondire, come recita il titolo del suo libro più importante, pubblicato nel 1974, il rapporto tra Filosofia e socialismo. Sebbene si fosse formato in un’epoca di ortodossie, niente era più lontano da lui del marxismo ortodosso. Da esso si distanziava perché al centro del suo pensiero vi erano (oltre a una forte attenzione per il mondo cattolico) tre tematiche profondamente intrecciate l’una con l’altra: l’etica, la libertà, l’individuo.

Con Tortorella, anche lui recentemente scomparso, Zanardo condivideva la tesi che, nonostante il realismo di cui Marx aveva sempre fatto professione, non avesse senso parlare di socialismo senza muovere da una radice etica. Di qui discendeva anche il suo interesse per il socialismo neokantiano tedesco e austriaco del primo Novecento, al quale aveva dedicato un denso studio. Ma l’etica socialista non poteva essere altro che un’etica della libertà, della libertà effettiva di tutti e di ciascuno. Il tema era fortemente presente in Marx, ma nonostante questo restava una domanda che non si poteva eludere: il marxismo aveva pensato la questione della libertà in modo adeguato, oppure certi nefasti esiti politici erano collegati anche a insufficienze teoriche di fondo?

Con questa problematica Zanardo si confronta in uno dei suoi saggi più belli: La teoria della libertà nel pensiero giovanile di Marx, pubblicato nel 1966 su «Studi storici». Scrivendo nei fervidi anni Sessanta, quando il marxismo poteva ancora apparire come l’orizzonte teorico capace di decifrare l’epoca e i suoi contrasti, Zanardo non esitava a sottolineare, accanto ai meriti, anche i limiti della visione marxiana della libertà: una visione che, per dirla in breve, gli appariva insidiata da una troppo facile e ottimistica visione dei rapporti tra individui e società.

Come se bastasse togliere di mezzo la proprietà privata e il capitalismo per conciliare e superare tutti gli antagonismi. La società moderna, avvertiva invece Zanardo, è fatta di individui differenti e irriducibili, e dunque anche conflittuali. Ed è necessario un grande scavo teorico per capire se e come in essa possano ancora trovare ascolto le istanze solidaristiche che furono proprie della tradizione socialista».

Nota

- [2025] Sergio Petrucciani, Addio ad Aldo Zanardo, profondo filosofo marxista, «il manifesto», 5/9/2025 | ilmanifesto.it/addio-ad-aldo-zanardo-profondo-filosofo-marxista)

- [2025] Franco Astengo, Ricordo di Aldo Zanardo, 5/9/2025 | francoastengo.substack.com/.../ricordo-di-aldo-zanardo

Aldo Zanardo | Le opere

>>> I contributi teorici e politici di Aldo Zanardo (Vedi)

È settembre ... andiamo

Qui si torna. Da qui si riparte. Ogni anno.

«Impressioni di Settembre non è soltanto una canzone: è un varco, una specie di Stargate»

Impressioni di settembre

VEDI

>>> Impressioni di settembre (1971) ... se non è storia questa! >>>

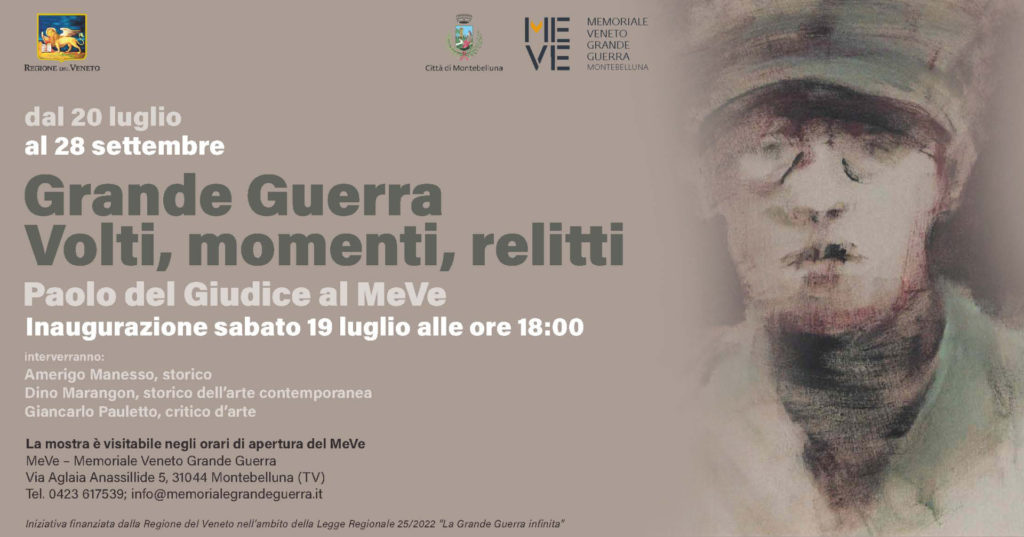

Grande Guerra Volti Momenti Relitti | Paolo del Giudice al MeVe

Dal 20 luglio al 28 settembre 2025 al Meve "Memoriale Veneto della Grande Guerra" è allestita la mostra Grande Guerra Volti Momenti Relitti che espone una selezione - operata dallo stesso artista e donata al Comune di Montebelluna - di 40 dipinti realizzati nel 2018 da Paolo del Giudice, recentemente scomparso.

La mostra è un omaggio al suo viaggio artistico che ha guardato al mondo con grande maestria e sensibilità attraverso la lente del colore e delle forme. Sono immagini tratte da fonti storiche (ritratti, paesaggi segnati dalle distruzioni, scene di vita e combattimento), ma la trasfigurazione delle figure dei protagonisti della guerra, soggetti e luoghi, evoca la fragilità umana di fronte agli stravolgimenti di un conflitto che fu un'esperienza traumatica collettiva senza precedenti. Sfilano i volti (dal soldato semplice ai generali, da Francesco Baracca alla madre del Milite Ignoto), la vita di trincea e paesaggi di guerra, con particolare riferimento alle vicende susseguenti a Caporetto e alla distruzione di chiese e monumenti.

La rielaborazione del passato attraverso il medium pittorico e figurativo dei contenuti storici, in un rapporto comunque stretto con fonti storiche, soprattutto iconografiche, ottiene di trasferire il passato in una dimensione, se non senza tempo, certo di universalizzazione del momento storico determinato che può perennemente interrogare anche il presente: immagini iconiche che si alzano dal piano della cronaca al continuum della vita e delle azioni umane.

- Grande Guerra. Volti Momenti Relitti - Paolo del Giudice al MeVe | memorialegrandeguerra.it/mostre/grande-guerra-volti-momenti-relitti-di-paolo-del-giudice | Leggi pdf

- Meve Memoriale Veneto della Grande Guerra, «trevisotoday.it/», 17/7/2025 | trevisotoday.it/eventi/mostra-grande-guerra-volti-momenti-relitti-2025

- Videointervista a Paolo Del Giudice: Grande guerra Volti Momenti Relitti, «youtube.com», 27/6/2021

Fonte: youtu.be/jCkfTVxU_DE

- Paolo Del Giudice. Grande guerra, Volti Momenti Relitti, «Galleria Sagittaria Pordenone», 13 marzo / 7 maggio 2021 | centroculturapordenone.it/.../paolo-del-giudice-grande-guerra-volti-momenti-relitti | Videointervista a Paolo Del Giudice | Videointervista a Giancarlo Pauletto, curatore | Il Catalogo | Visita virtuale (pdf)

PAOLO DEL GIUDICE (Treviso, 1952 - 2025)

[ memorialegrandeguerra.it ] Nato a Treviso nel 1952, si avvicina alla pittura in giovane età con riprese dal vero di paesaggi. Dal 1968 sposta il suo interesse sulla figura umana, che affronta in chiave espressionista. Nel 1970, all’età di 18 anni, ottiene il primo premio alla X edizione della Biennale Triveneta d’Arte di Cittadella.

Si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove incontra artisti come Viani, Bacci, Vedova e partecipa alle iniziative della Fondazione Bevilacqua la Masa, che lo vedranno coinvolto tra il 1973 e il 1983 in esposizioni personali e collettive in Italia e all’estero.

La sperimentazione che contraddistingue i linguaggi artistici degli anni Settanta lo conduce ad abbandonare la pittura a favore della ricerca multimediale: sviluppa assemblaggi di reperti fotografici della vita quotidiana, manipolati attraverso il mezzo serigrafico e il successivo intervento pittorico. Da questo momento il rapporto con la fotografia diventa ineludibile nel suo lavoro, anche in seguito al ritorno al medium pittorico.

Nel biennio 1982/83 realizza due grandi dipinti murali sulle facciate esterne di edifici pubblici a Venezia e Marghera; a Venezia espone con continuità alla storica Galleria Santo Stefano e alla Galleria La Fenice. Negli anni successivi si allontana dalla figura umana, iniziando un’indagine sui luoghi della vita, dell’arte e della memoria che lo vede coinvolto tuttora. Ne sono risultato la rassegna di Oggetti (esposta alla Galleria Avida Dollars di Milano nel 1985), i grandi altari veneziani (esposti l’anno successivo all’Attico di Fabio Sargentini a Roma) e il ciclo Archeologie, dove ai fantasmi dell’arte passata, soprattutto barocca, si sovrappongono tracce e relitti della realtà umana e urbana contemporanea.

Nel 1991 inizia la collaborazione con lo Studio Gastaldelli di Milano. Sono numerose le esposizioni dedicate alla sua opera: dall’ampia retrospettiva Dieci anni di pittura nelle sale di Villa Brandolini a Pieve di Soligo (2000), alla spettacolare Biblion nel Salone Abbaziale di Sesto al Reghena, alle personali a Milano, Roma, Bologna e in altre città italiane.

Elabora cicli pittorici dedicati a temi specifici (come Pier Paolo Pasolini: volti 1988 – 2005, presentato nel 2006 presso il Palazzo Ducale di Mantova, e l’importante affondo visivo nella vita e nella cultura italiana raccolto nel ciclo Viaggio in Italia del 2006-2007). Alla sua città natale dedica l’evento Percorsi dipinti – sguardi quotidiani su Treviso (2011), un’esposizione diffusa in nove sedi del centro storico, tra chiese, musei e spazi pubblici, mentre in Inseguire Venezia – dipinti 1969- 2017 (Centro Culturale Bafile, Caorle) l’artista si confronta con la città lagunare e la sua immagine stratificata nei secoli.

Nel 2018, in occasione del Centenario della Grande Guerra, presenta il ciclo Grande Guerra – volti, momenti, relitti presso il Forte Mezzacapo di Zelarino e nel Museo della Battaglia a Vittorio Veneto (ripreso successivamente nel 2021 alla Galleria Sagittaria di Pordenone). Le immagini (ritratti, paesaggi desolati, scene di vita e combattimento), tratte da fonti storiche, sono trasfigurate attraverso una pittura che confonde i contorni e le identità, i soggetti e i luoghi, in un viluppo di materia e gesto da cui affiorano, come in una rimembranza, le figure tragiche dei protagonisti della guerra.

Sitografia

- Paolo Del Giudice | paolodelgiudice.com | Biografia: paolodelgiudice.com/.../biografia

- Giampaolo Sbara, Paolo del Giudice. L’uomo, l’artista, 5/6/2025, «ytali.com» | ytali.com/2025/06/05/paolo-del-giudice-luomo-lartista/

- Guido Moltedo, Il dono infinito di Paolo del Giudice, 4/6/2025, «ytali.com» | ytali.com/2025/06/04/il-regalo-infinito-di-paolo-del-giudice/

- Elisabetta Beretta, Addio a Paolo Del Giudice, poeta della pittura veneta, «nordest24.it», 3/6/2025 | nordest24.it/paolo-del-giudice-artista-morto-treviso-2025/

- Luca Colombo, Lutto nel mondo dell'arte del Veneto: è morto il pittore Paolo Del Giudice, «rainews.it/tgr», 3/6/2025 | rainews.it/.../lutto-nel-mondo-dellarte-del-veneto-e-morto-il-pittore-paolo-del-giudice

- Chiara Voltarel, Paolo Del Giudice stroncato dalla malattia, con il suo pennello ha raccontato i luoghi della vita, «ilgazzettino.it», 2/6/2025 | ilgazzettino.it/nordest/paolo_del_giudice... | Leggi pdf

- Paolo Del Giudice. Dipinti dal 1986 al 2012, «FAI-Delegazione di Padova», 2012 | padovacultura.padovanet.it/.../paolo-del-giudice-dipinti-dal-1986-al-2012

- Paolo Del Giudice. Per Grazia Ricevuta. Dipinti dal 1972 al 2021 dedicati alla Madonna della Salute, 2021 | galleriaeremo.it

- Paolo Del Giudice. Cose mai viste, «Galleria dell'Eremo», 2019 | galleriaeremo.it

- Paolo Del Giudice. Cose, Luoghi, Persone, Mantova – Showroom Life 2019 | mantovanotizie.com/...mostra-paolo-del-giudice-mantova-2019

- Paolo Del Giudice, «Vision in motion. Immagini per l'architettura» | visioninmotion.it/paolo-del-giudice

- Paolo Del Giudice, «vinciarte.it/» | vinciarte.it/artisti/paolo-del-giudice

Menarósto... Per tutti noi spiedisti di agosto

Si riapre agosto e molti di noi saranno o si improvviseranno - come ogni anno - dei "menarósti".

Ripropongo la leggera meditazione fatta nel 2020 nel primo lockdown causa covid. Ma non ha perso motivo per rileggerla.

Ho aggiornato vari link, che nel frattempo erano interrotti.

Menarósto, il girarrosto, addetto agli spiedi su brace, ha il suo grande proscenio nelle grigliate estive e in ogni festa patronale o delle proloco che si comandi. Quest'anno, anche su terrazze e giardini di casa, causa lockdown e susseguente momento liberatorio attuale (forse...). Gran rispetto per la grande professionalità di alcuni (pochi) o almeno la passione di altri (i più) ... ma quando ognuno di noi si accingerà a girare l'arrosto suo non dimentichi di poter essere un "menarosto" anche in altro senso, non referenziale, di "girare a vuoto".

Menarósto detto di un individuo - fuori del lavoro al braciere e allo spiedo - non ha preso una piega neutra o positiva, ma invece negativa: inconcludente perditempo o chiaccherone instancabile, persino seccatore noioso. Si equipara a roda (da molin), anch'esso detto di chi parla a lungo senza stancarsi (linguaveneta.net/Dizionario-Veneto-italiano-Piccio). Menarósto, però, in veneziano arriva a significare "disobbediente, impertinente, birichino” (skardy.it/news/82-niente-in-ordine-tuto-fora-posto-menarosto).

Godiamoci un po' di riferimenti all'uno e all'altro significato.

- Spiedo d’Alta Marca a cura di Danilo Gasparini e Enrico Dall’Anese, Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, 2007 | prolocoquartierdelpiave.it/Libro | Leggi pdf | Contiene:

Otello Fabris, Lo Spiedo nella storia e nella letteratura, pp. 18-35

Enrico Dall’Anese, “Maestri dello Spiedo”, pp. 36-69

Lo Spiedo nella letteratura e nella tradizione gastronomica regionale, Atti del Convegno - Pieve di Soligo 8 ottobre 2006, pp. 70-96

- Lezioni di Spiedo d'Alta Marca, Accademia Spiedo d'Alta Marca, 9° corso per menarosti, 2017 | prolocoquartierdelpiave.it/9-Corso-per-Menarosti | Contiene: Sintesi della lezione introduttiva, p. 7; Vocabolario del "menarosto", p. 10; Decalogo analitico, p. 11<

- Danilo Gasparini, Lo spiedo nel corso dei secoli tra storia e cultura | accademiadellospiedo.it

- Menarosti in corte (una maschera nuova), 2019 | ilcovolo.it

- Menarosti in corte di Nicola Pegoraro per la regia di Alberto Trevisan | Spettacolo in lingua veneta | dramma.it/menarosti-riscossa

- Rosti e Menarosti di Nicola Pegoraro | ateatro.info/copioni/rosti-e-menarosti

- Renzo Francescotti, Trentino | Il dialetto in-forma. Menàde, menarósti e remenàde | facebook.com/trentinomese/photos | Leggi pdf

- Aldo Lissignoli, Lo spiedo tra cultura arte e storia, 2016 | alberodellagastronomia.blogspot.com

- Renzo Rizzi, Alto Vicentino. L'arte, la tradizione, la cottura del "rosto de osei", «Civiltà della Tavola. Accademia Italiana della Cucina», n. 278, Gennaio 2016, p. 28 | slideum.com/doc/6799655 | accademiaitalianadellacucina.it

Renzo Rizzi racconta la cena, dedicata all’equinozio d’autunno, in Chiampo (Vicenza), presso un’antica osteria, con la delegazione di Treviso e un menu basato sul tema: “Lo spiedo vicentino, l’arte, la tradizione e la cultura del rosto de osei”, anche per mettere a confronto due tradizioni venete, lo spiedo della Marca trevigiana e quello vicentino, ognuno con le sue peculiarità. «Lo spiedo vicentino, composto da 4-8 stecche o spiedi (spetus, termine di derivazione longobarda, in tedesco Spiess, in longobardo spiede), vede come protagonisti gli uccellini, cotti per circa 5 ore. Un tempo, la persona che faceva girare lo spiedo era chiamata “menarosto”. Sotto allo spiedo che gira, è posizionata la “leccarda”, nella quale spesso viene adagiata la polenta ad insaporirsi con l’olio cotto che gocciola dagli uccelli (polenta “onta”). Il segreto di un buono spiedo sta nel mantenere la carne, infilzata nelle stecche, bagnata d’olio, raccolto nella leccarda e spalmato sulle carni, con una penna di gallina, per tutta la durata della cottura, mentre il fuoco deve essere uniformemente distribuito. Il colpo di fuoco allo spiedo è consigliato per gli uccelli perché contribuisce, alla fine della cottura, ad insaporirli e a lasciarli morbidi e ben cotti. Nello spiedo vicentino, al posto del burro, usato nel Bresciano, viene utilizzato l’olio, cui si aggiungono la salvia e il lardo, del fegato di vitello e del guanciale di maiale»

- Davide Drusian presenta a Malintrada e Meduna "Il diario di fra Benvenuto Grava e altre testimonianze inedite sull'occupazione nazifascista a Motta di Livenza"

- Una vita per la pittura | Le opere di Giulio Ettore Erler in esposizione a Portobuffolè, Oderzo e Treviso

- Stokfiso. La storia veneziana del pesce bastone

- Borsato Gino

In primo piano

Dino Costariol, il medico amato e altruista

Si rinnova l'appuntamento annuale con la rivista Archivio Storico Cenedese

Raccontare il Fascismo. Il caso di Vittorio Veneto

13 novembre e 19 dicembre 2025 / 9 gennaio e 5 febbraio 2026

Articoli recenti

- Il "Cantico delle Creature" di San Francesco ispira la "Sand Nativity" di Jesolo di quest'anno

- Teatri del territorio | Stagione 2025-2026

- Arcivio Storico Cenedese | 28 novembre: Presentazione del n. 10 della rivista

- Armando Buso (1914-1975) … Cinquanta opere per i cinquant'anni

- Raccontare il Fascismo. Il caso di Vittorio Veneto

- Dino Costariol, il medico amato e altruista

- Andrea Luchesi . . . I suppose . . .

- Ora è «Journal of local history in global context» . . . Si rinnova l'appuntamento annuale con la rivista Archivio Storico Cenedese

- Gustavo Corni, L'Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto

- «Piavon nella Grande Guerra 1915-1918» di Antonio Cittolin

- "Operazione fiumi” di Legambiente. Indagine annuale sulla salute dei fiumi veneti

- Gustavo Corni con il libro »Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto» al Cinema Turroni di Oderzo (18 ottobre 2025)

- Zanardo Aldo | Opere

- Zanardo Aldo

- È settembre ... andiamo

- Festival Luchesi Settima edizione | Motta di Livenza 24 agosto - 13 settembre 2025

- Grande Guerra Volti Momenti Relitti | Paolo del Giudice al MeVe

- VEV - Il Vocabolario storico-etimologico del veneziano

- Menarósto... Per tutti noi spiedisti di agosto

- I giovedì di luglio - Parcoscenico 2025

I più letti

- Dall'Ongaro Francesco

- Storia e cultura locale. Chi ne ha scritto

- Archivio Storico Cenedese: fresco di stampa il numero 6

- Emigrazione veneta e italiana

- Ut illum di perdant, primus qui horas repperit, / quique adeo primus statuit hic solarium!

- Analemma solare in Piazza Grande

- Lo Stato veneziano sotto il primo governo militare e civile dell'Austria dopo il Trattato di Campoformio (1797)

- Adriano Miolli

- Tiziano di Oderzo

- Dialetti veneti vs Lingua veneta

© 2026 am+