- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

Storia e cultura nel territorio tra Piave e Livenza

- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

Terre e colture

La vite e il vino

Che acqua bevo?

Vecio magnar ...

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Il cibo e il vino

- Visite: 3805

Si riapre agosto e molti di noi saranno o si improvviseranno - come ogni anno - dei "menarósti".

Ripropongo la leggera meditazione fatta nel 2020 nel primo lockdown causa covid. Ma non ha perso motivo per rileggerla.

Ho aggiornato vari link, che nel frattempo erano interrotti.

Menarósto, il girarrosto, addetto agli spiedi su brace, ha il suo grande proscenio nelle grigliate estive e in ogni festa patronale o delle proloco che si comandi. Quest'anno, anche su terrazze e giardini di casa, causa lockdown e susseguente momento liberatorio attuale (forse...). Gran rispetto per la grande professionalità di alcuni (pochi) o almeno la passione di altri (i più) ... ma quando ognuno di noi si accingerà a girare l'arrosto suo non dimentichi di poter essere un "menarosto" anche in altro senso, non referenziale, di "girare a vuoto".

Menarósto detto di un individuo - fuori del lavoro al braciere e allo spiedo - non ha preso una piega neutra o positiva, ma invece negativa: inconcludente perditempo o chiaccherone instancabile, persino seccatore noioso. Si equipara a roda (da molin), anch'esso detto di chi parla a lungo senza stancarsi (linguaveneta.net/Dizionario-Veneto-italiano-Piccio). Menarósto, però, in veneziano arriva a significare "disobbediente, impertinente, birichino” (skardy.it/news/82-niente-in-ordine-tuto-fora-posto-menarosto).

Godiamoci un po' di riferimenti all'uno e all'altro significato.

- Spiedo d’Alta Marca a cura di Danilo Gasparini e Enrico Dall’Anese, Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, 2007 | prolocoquartierdelpiave.it/Libro | Leggi pdf | Contiene:

Otello Fabris, Lo Spiedo nella storia e nella letteratura, pp. 18-35

Enrico Dall’Anese, “Maestri dello Spiedo”, pp. 36-69

Lo Spiedo nella letteratura e nella tradizione gastronomica regionale, Atti del Convegno - Pieve di Soligo 8 ottobre 2006, pp. 70-96

- Lezioni di Spiedo d'Alta Marca, Accademia Spiedo d'Alta Marca, 9° corso per menarosti, 2017 | prolocoquartierdelpiave.it/9-Corso-per-Menarosti | Contiene: Sintesi della lezione introduttiva, p. 7; Vocabolario del "menarosto", p. 10; Decalogo analitico, p. 11<

- Danilo Gasparini, Lo spiedo nel corso dei secoli tra storia e cultura | accademiadellospiedo.it

- Menarosti in corte (una maschera nuova), 2019 | ilcovolo.it

- Menarosti in corte di Nicola Pegoraro per la regia di Alberto Trevisan | Spettacolo in lingua veneta | dramma.it/menarosti-riscossa

- Rosti e Menarosti di Nicola Pegoraro | ateatro.info/copioni/rosti-e-menarosti

- Renzo Francescotti, Trentino | Il dialetto in-forma. Menàde, menarósti e remenàde | facebook.com/trentinomese/photos | Leggi pdf

- Aldo Lissignoli, Lo spiedo tra cultura arte e storia, 2016 | alberodellagastronomia.blogspot.com

- Renzo Rizzi, Alto Vicentino. L'arte, la tradizione, la cottura del "rosto de osei", «Civiltà della Tavola. Accademia Italiana della Cucina», n. 278, Gennaio 2016, p. 28 | slideum.com/doc/6799655 | accademiaitalianadellacucina.it

Renzo Rizzi racconta la cena, dedicata all’equinozio d’autunno, in Chiampo (Vicenza), presso un’antica osteria, con la delegazione di Treviso e un menu basato sul tema: “Lo spiedo vicentino, l’arte, la tradizione e la cultura del rosto de osei”, anche per mettere a confronto due tradizioni venete, lo spiedo della Marca trevigiana e quello vicentino, ognuno con le sue peculiarità. «Lo spiedo vicentino, composto da 4-8 stecche o spiedi (spetus, termine di derivazione longobarda, in tedesco Spiess, in longobardo spiede), vede come protagonisti gli uccellini, cotti per circa 5 ore. Un tempo, la persona che faceva girare lo spiedo era chiamata “menarosto”. Sotto allo spiedo che gira, è posizionata la “leccarda”, nella quale spesso viene adagiata la polenta ad insaporirsi con l’olio cotto che gocciola dagli uccelli (polenta “onta”). Il segreto di un buono spiedo sta nel mantenere la carne, infilzata nelle stecche, bagnata d’olio, raccolto nella leccarda e spalmato sulle carni, con una penna di gallina, per tutta la durata della cottura, mentre il fuoco deve essere uniformemente distribuito. Il colpo di fuoco allo spiedo è consigliato per gli uccelli perché contribuisce, alla fine della cottura, ad insaporirli e a lasciarli morbidi e ben cotti. Nello spiedo vicentino, al posto del burro, usato nel Bresciano, viene utilizzato l’olio, cui si aggiungono la salvia e il lardo, del fegato di vitello e del guanciale di maiale»

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Il cibo e il vino

- Visite: 1873

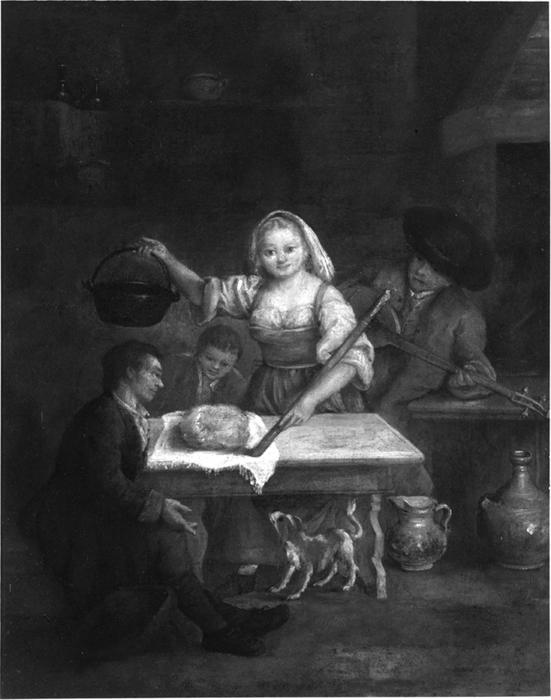

Pietro Longhi (Venezia, 1701-1785), cronista della vita veneziana, elegge ad attrazione centrale di alcune scene di genere la polenta, alimento democratico caro al pensiero illuminista del settecento, non meno che esotica trovata gastronomica dei ceti più abbienti, e persino gloria patriottica della Repubblica di Venezia (al mais insieme ai cereali - non si dimentichi - si era ricorsi per sconfiggere la fame dopo la tremenda carestia che aveva colpito Venezia nel 1630).

Pietro Longhi, La polenta, 1740

Altre repliche o derivazioni del dipinto di Pietro Longhi

Pietro Longhi, La polenta (Replica, 1740 ca)

Pietro Longhi, La polenta (Derivazione, 1740 ca)

Pietro Longhi, La polenta (Derivazione, 1740 ca)

Polenta gialla e polenta bianca nel banchetto nuziale contadino di Pieter Bruegel il Vecchio?

Forse non era possibile nel 1568...

In primo piano un bambino, che indossa un berrettone con piuma di pavone che gli copre gli occhi, sta leccando un piatto. Lo sguardo dello spettatore è guidato in profondità dalla posizione obliqua della tavola, lungo la quale si allineano i vari ospiti, ciascuno ritratto nella sua singolarità. Un cane spunta da sotto la tavola, vicino a un prelato che sta discutendo con un uomo dalla barba rossa di profilo: qualcuno lo ha indicato come un possibile autoritratto di Bruegel.

Sempre in primo piano sono ben visibili due camerieri che trasportano un grande "vassoio" di legno con dei piatti.

Due suonatori di zampogna stanno in piedi nel medio piano, e quello con la giubba rossa ha momentaneamente smesso di suonare e s'è girato ad osservare, con un'espressione di golosità, i piatti che i camerieri stanno servendo; in lontananza altri personaggi si accalcano alla porta e un bambino, seduto all'estremità del tavolo, si sta succhiando un dito.

La descrizione è arricchita ancora da molti dettagli quotidiani, che fanno dell'opera un prototipo per la pittura di genere.

- Andrea Severi, La polenta letteraria, «Centro Studi Piero Camportesi» | centri.unibo.it/centro-camporesi

- Banchetto di nozze di Pieter Bruegel il Vecchio, «analisidellopera.it», 30/4/2022 | analisidellopera.it/banchetto-di-nozze-pieter-bruegel-il-vecchio

- Giovanni Gandini, Bruegel. La minestra di polenta, A Vallardi, Milano, 1974

- La “polvere d’oro” da Merlin Cocai a Luigi Meneghello, «ilgiornaledivicenza.it», 30/8/2017 | ilgiornaledivicenza.it/.../la-polvere-d-oro-da-merlin-cocai-a-luigi-meneghello

- Special Lambic. L'anello mancante fra la birra e il vino, a cura di Lorenzo Dabove | https://www.beverfood.com/files/lambic_kuaska.pdf

- Mostra "Acqua e cibo a Venezia. Storie della Laguna e della Città", 2015-2016 | palazzoducale.visitmuve.it/.../archivio-mostre | Modello Laguna. Recensione | succedeoggi.it

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Il cibo e il vino

- Visite: 3939

Nell'ambito degli argomenti di "cucina e cultura", ho avuto modo di citare i sei libri dell'Opera tardo-cinquecentesca di Bartolomeo Scappi sull'arte del cucinare, per ricordare due ricette, quella della panada (o panadea, panà ...) a proposito della cucina del riuso, intesa a recuperare il pane vecchio avanzato, e quella delle "fritelle alla Venetiana" quale più autorevole e sicura preparazione delle fritoe de carneval.

Il testo che ha reso memorabile Bartolomeo Scappi apparve nel 1570 a Venezia, dimostrandosi il trattato più maturo sulle esperienze culinarie della civiltà rinascimentale italiana.

Il titolo esteso delle edizioni successive alla prima, via via ampliata, era: Opera di Bartolomeo Scappi, Mastro dell’arte del cucinare, con la quale si può ammaestrare qual si voglia Cuoco, Scalco, Trinciante, o Maestro di Casa: divisa in sei libri ... : con le figure che fanno di bisogno nella Cucina. Aggiontovi nuovamente il Trinciante , & il Mastro di casa.

Nel primo volume, introdotto da una conversazione fittizia tra il maestro e un suo allievo, si tratta del cuoco, della maniera di costruire ambienti a uso di cucina, del metodo di conoscere e conservare le buone vivande.

Nel secondo, di carne di quadrupedi e volatili, domestici e selvatici, e della maniera di confezionare salse e sapori.

Nel terzo dei pesci, delle uova e delle minestre.

Nel quarto delle liste di vivande distribuite secondo le stagioni.

Nel quinto di come fare pasticci, crostate, torte e dolci vari.

Nel sesto, delle vivande più adatte per infermi e convalescenti.

«Nella sua opera Scappi si rivela un riformatore sotto tutti i punti di vista. Non si limita a semplici stufati e bolliti, ma applica tecniche più raffinate come la marinata, farcisce torte salate con carciofi, piselli o altre verdure, e riempie i dolci con ricotta o formaggio tenero. Molti suoi piatti erano alla lombarda, alla toscana o alla bolognese, non disdegnando le cucine straniere, come il “cuscus alla moresca” di provenienza araba. Bartolomeo fece conoscere alla gastronomia italiana del Rinascimento anche un altro campo, quello della 'credenza', vale a dire i piatti freddi: dalle sfogliate ripiene alle salsicce, fino ai molluschi e agli antipasti abbinati con i dolci» [taccuinigastrosofici.it/..../Opera-arte-del-cucinare-Bartolomeo-Scappi].

Le edizioni del 1605, 1610, 1622, 1643

- [1605] Opera di M. Bartolomeo Scappi, Cuoco secreto di papa Pio quinto, Divisa in sei libri, Ristampata con due aggiunte, cioè il Trinciante, & il Mastro di Casa, con le figure che fan bisogno nella Cucina, Presso Alessandro Vecchi, In Venetia, MDCV (1605)

- Digitalizzato da Google e Biblioteca Pubblica Bavarese | books.google.it/id=WixAAAAAcAAJ

- Digitalizzato da Google e Biblioteca Pubblica Bavarese | books.google.it/id=WixAAAAAcAAJ

- [1610] Opera di Bartolomeo Scappi, Mastro dell’arte del cucinare, con la quale si può ammaestrare qual si voglia Cuoco, Scalco, Trinciante, o Maestro di Casa: divisa in sei libri ... : con le figure che fanno di bisogno nella Cucina. Aggiontovi nuovamente il Trinciante , & il Mastro di casa [del Sig. Cesar Pandini ...], Dedicate al Mag. M. Matteo Barbini, Cuoco, e Scalco celeberrimo della Città di Venetia, Presso Alessandro Vecchi, In Venetia, MDCX (1610)

- Digitalizzato da Google e Biblioteca Pubblica Bavarese | books.google.it/id=CxAAAAAcAAJ | Leggi pdf

- Digitalizzato da Google e Biblioteca Pubblica Bavarese | books.google.it/id=CxAAAAAcAAJ | Leggi pdf

- [1622] Opera di Bartolomeo Scappi, Mastro dell’arte del cucinare, con la quale si può ammaestrare qual si voglia Cuoco, Scalco, Trinciante, o Maestro di Casa: divisa in sei libri ... : con le figure che fanno di bisogno nella Cucina. Aggiontovi nuovamente il Trinciante , & il Mastro di casa [del Sig. Cesar Pandini ...], Dedicate al Mag. M. Matteo Barbini, Cuoco, e Scalco celeberrimo della Città di Venetia, Presso Alessandro de’ Vecchi, In Venetia, MDCXXII (1622)

- Digitalizzato da Google e Biblioteca Pubblica Bavarese | books.google.it/id=7yZAAAAAcAAJ | Leggi pdf

- Digitalizzato da Google e Biblioteca Pubblica Bavarese | books.google.it/id=7yZAAAAAcAAJ | Leggi pdf

- [1643] M. Bortolomeo Scappi, Dell’Arte del Cucinare, Con il Mastro di Casa e Trinciante, Combi, 1643

- Digitalizzato da Google e Biblioteca Nazionale austriaca | books.google.it/id=BTpXAAAAcAAJ | Leggi pdf

Per saperne di più

- [2020] Danilo Gasparini, Il cuoco "segreto" del papa. Bartolomeo Scappi, la stella della cucina del XVI secolo: la sua carriera, la sua straordinaria opera e la fama, 11/9/2020 | valsana.it/it/blog/bartolomeo-scappi

- [2019] Luciano Albano, Bartolomeo Scappi. La cucina italiana cinquecentesca raccontata nella sua “Liste delle cose, le quali generalmente s’usano in Italia”, 9/5/2019 | prodigus.it/.../bartolomeo-scappi

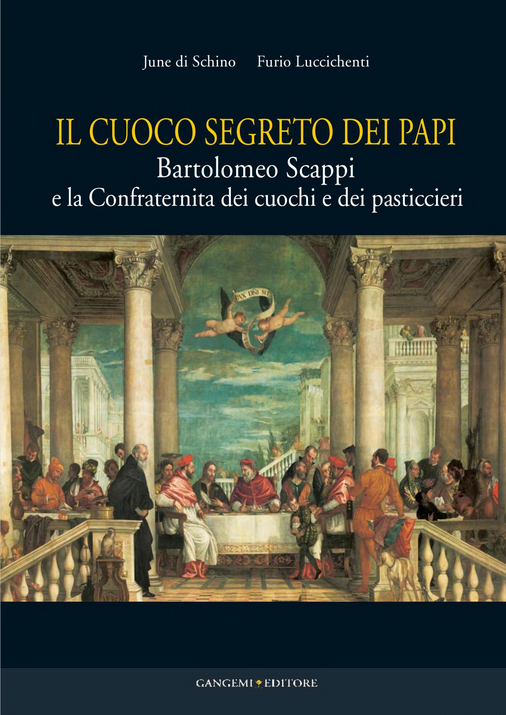

- [2007] June di Schino, Furio Luccichenti, Il cuoco segreto dei Papi: Bartolomeo Scappi e la Confraternita dei cuochi e dei pasticceri, Gangemi Editore, 2007 | gangemieditore.com/.../cuoco-segreto-dei-papi

Il volume ricostruisce, sulla base di un'ampia ricerca archivistica, la vita del celebre cuoco, descrivendo anche il ruolo e le vicende della Confraternita dei cuochi e pasticceri nella Roma del Cinquecento con la loro chiesa confraternale. Il libro comprende una antologia della monumentale Opera dello Scappi (Venezia, 1570), con le famose ventotto tavole - documento di estremo interesse - che illustrano l'architettura delle cucine e gli "instromenti, ordigni e masserizie" necessari all'esercizio dell'arte del cuoco. La raccolta di ricette per ospiti illustri evidenzia la complessità di una cultura gastronomica aperta alle suggestioni di tutte le regioni italiane, con forte prevalenza delle tradizioni lombarda, romana e napoletana. I magnifici banchetti vengono preparati dallo Scappi attraverso una concezione architettonica dell'arte della cucina: il cuoco è infatti "un giudizioso architetto, il quale, dopo il suo giusto disegno, stabilisce un forte fondamento e, sopra quello, dona al mondo utili e maravigliosi edifizii".

- Bartolomeo Scappi | summagallicana.it/.../Scappi-Bartolomeo

- La vita del maestro Bartolomeo Scappi | mastroscappi.org

Le "figure che fanno di bisogno alla Cucina"

Le "figure che fanno di bisogno alla Cucina" che accompagnano l'Opera di Scappi si possono vedere on line da royalacademy.org.uk/.../opera-di-bartolomeo-scappi-m-dellarte-del-cucinare...

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Il cibo e il vino

- Visite: 2901

Su le Sagre, e spesso in altri lioghi

Fritolazze mi vendo col zebibo

Che ve imprometto le ghe impata ai Cuoghi.

In questa scenetta, Gaetano Zompini[1] raffigura due nobili che stanno aspettando le frittelle calde, che una giovane popolana sta preparando, usando un’enorme fersora, ossia una padella[2]. Un ragazzino infila le frittelle pronte su un lungo stecco di legno.

Una scena molto simile (un nobile che acquista le fritole da regalare a due belle fanciulle, infilzate su uno spiedo e donate come un mazzo di rose) fu dipinta, intorno al 1750, da Pietro Longhi, abile ritrattista della vita quotidiana del ‘700, in particolare del ceto aristocratico.

Testimonianze d’epoca

Leggiamo subito la "scena veneziana" (datata 1841) del nobile Pietro Gaspare Moro Lin:

«A Venezia da tempo remotissimo si usa certo dolce mangiare che appellasi fritole. Esse compaiono per tutto ove è festa, e nella quadragesima in ispecieltà si vendono per tutti quasi li campi, poiché li Viniziani non vogliono vedere diserta di fritole la lor mensa quaresimale. Composte di fiore di farina di formento, rimpastate a lievito unito a pignoli e a zucchero, con uva che pendeva dai tralci delle vite calabre, vengono coliate nell’oglio bollente. La fabbrica in cui si fanno è una trabacca, che per assomigliare a quella militare le manca soltanto la tela che serve di padiglione. Questa invece ha il coperto od il tetto di tavole compaginate e messe a piovere. Quadrangolare ha la forma, ed internamente presenta la figura di una stanza. Essa è il Palladio delli fabbricatori che stanvi dentro, i quali da una parte rimpastano e dall’altra friggono in una padella sovrapposta ad un tripode. Il davanti è propriamente il luogo della mostra solenne, e questa mostra dà un quadretto piacevole assai a riguardarsi. Immaginatevi adunque una tavola su cui appoggiano certi piattelloni di peltro, o di stagno lucidissimi, ed internamente con molto gusto disegnati. Alcuni di questi son vuoti, e posti perpendicolarmente sulla suddetta tavola per solo ornamento, altri contengono i pignuoli, le uve, altri finalmente capiscono il dolce mangiare, vogliam dire le viniziane frittole belle ed apparate per colui che ne va ghiotto, e fra uno e l’altro piatto veggonsi pani di zucchero. I principali cuocitori sono notissimi in Venezia, e, superbi di questo lor primato, vollero che sul laboratorio, a distinzione degli altri, s’innalzasse un’asta, avente in cima un cartellone in cui stesse scritto il loro nome; modo laconico ed espressivo assai, imperocché significa: Noi siamo maestri dell'arte, ed abbiamo diritto di essere riveriti sovra gli altri amministrator di frittelle. Hanno essi sempre in sul davanti un pannollino che s’assomiglia al grembial delle donne, che sembra esser venuto allora fuori dal bucato. Tengono in mano un vasetto bucherellato con cui gettano del continuo zucchero sulla merce, ma con tale atto che e’ pare vogliano dire: e chi non sente l’odore, ed il sapore di queste che noi inzuccheriamo? Eglino in questa guisa si mostrano presso la lor panca e loro è tanto andata a china la fortuna del professore che si vedono onorati, non che dalla comun gente, sì ancora dalla civile ed educata, la quale va a pigliare a frotta a frotta le frittelle per avere un saggio di loro bravura».

La fritoea in origine

Guerre per rivendicare la primogenitura della fritola e della sua ricetta – anche se da secoli, almeno dal Cinquecento, è un dolcetto tipicamente ed eminentemente veneziano e veneto – è inutile farne.

Se non si vuol accettar antenati fuor di patria, anche per le frittelle – come per altre specialità tipiche della penisola italiana – per prima cosa si possono cercare tracce di origini in epoca romana antica. Farebbero al nostro caso in questo senso i globulos (globi), bocconcini di forma sferica preparati durante la celebrazione dei Saturnalia impastando semola di grano duro e formaggio, cotti nel grasso e conditi con miele e semi di papavero.

Ne troviamo la ricetta Globulos sic facito (“I globi si fanno così”) nel trattato De Agri cultura (o De re rustica) di Marco Porcio Catone il Censore (III sec a.C.):

Oppure sono imparentate con i frictilia elencati da Marco Gavio Apicio (I sec. d. C.) tra i dulcia domestica (“dolcetti fatti in casa”) nella raccolta di ricette De re coquinaria ("L’arte culinaria"):

Di frittelle greche sappiamo che si chiamavano enkrís (ἐγκρίς) quando erano cotte nell’olio oppure melitoùtta (μελιτοῦττα) o maza (μάζα) quando erano cotte nello strutto, e in ogni caso si consumavano cosparse di miele.

La Zelabia arabo-persiana

Ma, dai globuli e dai frictilia romani-antichi alle fritole veneziane quattro-cinquecentesche, quanti salti ci possiamo immaginare ancora?

Fuor di patria, qualche ricercatore individua due specialità appartenenti alla cucina arabo-persiana, quali la Zelabia e la Zelabia alia (“un’altra zelabia”), trasmesse ai veneziani attraverso le ricette del trattatello Liber de ferculis et condimentis (“Libro delle vivande e dei condimenti”), scritto a Venezia da Giambonino da Cremona[3], un estratto in traduzione latina del Cammino della spiegazione di tutto ciò che l’uomo utilizza (Minhaj al-Bayan fi ma yasta ‘miluhu al-Insan[4]), enciclopedica opera dietetico-gastronomica di Ibn Jazlah, un medico iracheno, nato cristiano e convertitosi all’Islam, vissuto a Bagdad nella seconda metà dell’XI secolo, autore anche di un precedente Tacuinum aegritudinum et morborum, secondo la più accessibile traduzione latina del medico ebreo siciliano Faraj ibn Sālim nel 1280.

La prima si confeziona così:

L’altra così:

Tornando in patria, come “ricetta matrice” della fritola si potrebbe addurre quella per la preparazione di frittelle bianche, composte da un impasto lievitato di latte di mandorle e farina, suddiviso in piccole palline da friggere e cospargere di zucchero, che si legge in un manoscritto anonimo del XIV secolo (elaborazione in veneziano di un Anonimo toscano) contenente oltre un centinaio di ricette, conservato nella Biblioteca Nazionale Casanatense di Roma[5]:

A ben vedere una ricetta rimasta quasi invariata nel corso dei secoli, con aggiunta di modifiche fino a quelle degli odierni panifici e pasticcerie riguardo al ripieno: fritole con e senza scorzette di limone o d’arancia, pinoli, uvette, grappa o rum, con crema pasticcera, zabaione, crema di mele, cioccolato o pistacchio…

Le influenze a Venezia si fanno definitivamente riconoscibili lungo il Cinquecento. Nel volumetto Interpretatio arabicorum nominum (“Interpretazione di nomi arabi”) stampato a Venezia nel 1527 il medico bellunese Andrea Alpago, inviato a esercitare l’arte medica presso la comunità veneziana di Bagdad, trattando i termini Alzelabia, Alzelabi e anche Zelabile – tra diversi nomi relativi alla medicina, a prodotti vari, a cibi e specialità gastronomiche – spiega che «Az- zilābiyà», la «pietanza di pasta molto tenera a forma di luna, che viene fritta nell’olio, quindi mangiata con miele o zucchero», molto diffusa in Egitto e in Siria, di cui si parla nel citato libro Minhaj al-Bayan, è chiamata “frittola” presso gli abitanti dell’Italia.

La ricetta rinascimentale

Finalmente, testimonianza certa e autorevole è la ricetta rinascimentale della “frittella alla veneziana” inserita nell’Opera (edita a Venezia nel 1570) di Bartolomeo Scappi, “maestro nell’arte del cucinare”, cuoco di cardinali e di papi (Pio IV e Pio V).

L'arte o corporazione dei fritoleri

Nel Seicento, nella città lagunare il consumo di frittelle divenne così diffuso e gradito da non poter essere soddisfatto dalla semplice produzione domestica e la preparazione e la vendita divennero appannaggio di veri e propri “maestri fritoleri”, sparsi per la città. Alcuni erano ambulanti, altri – più ricchi – disponevano di baracchini di legno al cui interno, indossando un tradizionale ampio grembiule bianco, lavoravano l’impasto su grandi tavole di legno e friggevano le frittelle in olio o burro in ampie padelle poggiate su tripodi. Sulla parte anteriore del barachin erano lasciati sempre in bella mostra gli ingredienti usati (come farina, uova, mandorle, pinoli e cedro candito) a scopo coreografico e a dimostrazione ai clienti dell’effettiva qualità, ed erano esposte con cura sopra piatti di peltro o stagno finemente decorati le frittelle appena cotte, spolverate di zucchero[7] con un vasetto bucherellato con studiati gesti teatrali, spesso infilzate su uno spiedo, in modo da poterle mangiare calde senza scottarsi le dita[8]. Fieri della propria opera, amavano farsi identificare da un’insegna con inciso il proprio nome.

Diventata la vendita di fritole un fattore economico redditizio, per salvaguardare la loro “arte” (ed i loro affari), regolando rigidamente il mestiere, i fritoleri costituirono nel 1619 una precisa corporazione con tanto di mariegola e specifica insegna, il cui luogo di ritrovo fu dapprima in un edifico vicino a S. Simeon Piccolo, poi dal 1743 nella chiesa della Maddalena, sotto il patronato della Beata Vergine Annunziata, nei pressi della Ca’ d’Oro. Con tale capitolare (statuto conservato all’Archivio di Stato di Venezia) ad ognuno dei 70 componenti venne assegnata e garantita una specifica zona della città in cui esercitare il mestiere, riservato solo ai veneziani, ed il diritto di trasmettere la professione (e le relative prerogative) ai propri figli, in mancanza dei quali, il gastaldo (cioè il capo delle singole arti) provvedeva a nominare un successore, che doveva poi essere approvato dalla magistratura[9].

Nella Repubblica Serenissima questi dolci tanto amati conobbero l’apogeo del successo nel XVIII secolo, quando furono proclamati Dolce nazionale dello Stato Veneto e la loro popolarità si allargò definitivamente alle regioni limitrofe che iniziarono ad assumere questa usanza durante i giorni del Carnevale.

Non è il caso di soffermarsi sulle differenti tradizioni nella preparazione delle fritole anche nella stessa Venezia, è però più di una curiosità citare la versione ebraica cucinata nel ghetto della città, ancora oggi consumata durante la festa del Purim (che si celebra nel 14° giorno del mese ebraico di Adar) nota anche come Carnevale ebraico o “Festa delle sorti”[10].

Le frittelle nell’arte

Quella dei fritoleri fu un’istituzione decisamente fortunata, tanto da rimanere in attività per più di duecento anni fino alla fine del XIX secolo ed essere celebrata da artisti e letterati famosi, che forse contribuirono anch’essi alla rinomanza della fritola.

Ne sono esempi il dipinto La venditrice di fritole di Pietro Longhi, del 1755, oggi custodito all’interno di Ca’ Rezzonico, o l’Insegna dell’arte dei Frittoleri attribuito a Gaetano Zompini, datato 1784, ospitato al Museo Correr. Di Zompini abbiamo già citato e riprodotto in apertura anche l'incisione La venditrice di frittelle inserita nella sua raccolta Le arti che vanno per via nella città di Venezia, 1753.

Fonte: metropolitano.it/.../MUVE-Gaetano-Zompini-Insegna-dellarte-dei-Frittoleri

Anche Carlo Goldoni ci consegna una memoria di questo orgoglio di categoria ne Il campiello, (del 1756). La protagonista, Orsola, è una fritolera e, nell'Atto primo, scena 1, dove alcune donne litigano sui propri meriti, rivendica la propria profession:

Gasparina: Pezo. Una frittolera

Orsola: Vardè! se fazzo frittole? La xè una profession

Gasparina: Co la ferzora in ztrada zè par bon

Note

Alla prova ... del gusto

La ricetta | cucchiaio.it/ricetta/ricetta-fritole

- 500 g di farina manitoba

- 25 g di lievito di birra fresco

- 150 g di latte tiepido

- 80 g di burro

- 2 uova grandi a temperatura ambiente

- 80 g di zucchero semolato

- 50 g di grappa

- 120 g di uvetta sultanina

- 100 g di pinoli

- 1 bacca di vaniglia

- sale

- olio di arachidi per friggere

- zucchero a velo per decorare

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Il cibo e il vino

- Visite: 1362

Due numeri dell'Azione Illustrata (51 e 52) del 12 e 13 dicembre 2017, a cura di Mario Sanson, sono dedicati a una serie di prodotti agricoli e frutti tipici, coltivati normalmente nelle campagne dell'Opitergino Mottense e colline del Vittoriese Coneglianese, oggi conosciuti quasi solo dagli addetti ai lavori.

Si tratta di frutti speciali delle nostre terre dalle proprietà organolettiche e dai sapori unici, non omologati a quelli di produzioni standardizzate e magari assecondate in modo artificiale ed intensivo, senza tener conto dei tempi della natura: gli antichi mais badoera bianca e dente di cavallo rosso a Chiarano, il granoturco rosso di Aquileia, la zucchina gialla trevigiana, l'uva recantina, le verdine o cavoli rapa, l'uva franconia, il pomodoro fiascone, la patata americana o "batata", il per del Curato o "per spada", le nocciole di Chiarano, il broccolo cenedese, le zucche di Ceneda, il topinambur della Vallata, lo spadone di Treviso e Revine, il vitigno Wildbacher d'Austria, il cavolo gigante del Cansiglio, il figo verdone di Scomigo, il ciliegio zimbarlo, il fungo di primavera Spugnola, il radicchio Rosa di Gorizia, la spezia coriandolo a Santa Lucia di Piave, i chiodini del Cansiglio, il per dur (cultivar Spina Carpi), il pero limone, il pomet di San Piero, il pon dela rosa in Carve (Mel), il mais di Piadera, il pomodoro Varrone, la pomella di Soligo, il granoturco cinquantino di Mel, l'uva recantina, il bambù a Mareno di Piave, l'oliva Belvedere e tonda di Villa, il cece, il fungo orecchio di porco in Val Belluna, il marinda, pomidoro d'inverno, la ciliegia trevisana della Pedemontana.

- Frutti della nostra terra nell'Opitergino Mottense, «L'Azione Illustrata», 51, 11/12/2017 | lazione.it/.../illustrata dic17 CONEVV WEB

- Frutti della nostra terra Conegliano Vittorio Veneto, «L'Azione Illustrata», 52, 11/12/2017 | lazione.it/.../illustrata dic17 CONEVV WEB

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Il cibo e il vino

- Visite: 5230

[a. m.] Stoccafisso o baccalà? Quanto alla materia prima non c’è differenza: è sempre il merluzzo nordico (gadus morhua), pesce dalla carne bianca e dal gusto delicato. Ad essere completamente diverso tra l’uno e l’altro è il metodo di conservazione: lo stoccafisso è essiccato ai venti del Nord Europa, il baccalà è conservato sotto sale, entrambi antichi ma ben distinti metodi di lavorazione per conservare il cibo.

Per un’inversione linguistica mai del tutto spiegata, a Venezia, nel Veneto e nelle zone appartenute alla Serenissima (Bergamo, Brescia, Friuli, Istria, Dalmazia) lo stoccafisso – dal norvegese stokkfisk oppure dall’olandese antico stocvisch, (stock = bastone e visch = pesce), oppure dall'inglese stockfish, cioè pesce da stoccaggio, scorta, approvvigionamento, comunque mutuato dall'olandese antico, con lo stesso significato di "pesce bastone" - viene chiamato bacalà.

I prelibati bacalà mantecato (veneziano) e bacalà alla vicentina sono dunque fatti con lo stoccafisso. Nel versante tirrenico, invece, si è conservata la denominazione originaria: baccalà è il merluzzo sotto sale, non quello essiccato.

L'avventuroso viaggio di Pietro Querini

Il personaggio storico che ha segnato le sorti culinarie dello stoccafisso nella tradizione italiana è Pietro Querini, mercante, navigatore, nonché Senatore della Repubblica di Venezia nel XV secolo.

[a. m.] Pietro Querini è il nobiluomo capitano della caracca "Cocca Querina" partita da Creta il 25 aprile 1431 con a bordo sessantotto marinai, carica di vino, spezie e altre mercanzie di valore, diretta nelle Fiandre, mai giunta a destinazione, scomparsa a settembre all’imbocco della Manica e finita alla deriva nell’oceano in pieno inverno. A Venezia lo si crede morto, ma sorprendentemente, trascorsi ventuno mesi dalla partenza, ritorna in patria con i pochi compagni d’avventura rimasti, dopo un lungo percorso a piedi e a cavallo attraverso la Svezia e la Germania.

Che cosa era accaduto? La "Cocca Querina", sorpresa da ripetute tempeste dopo aver superato Capo Finisterre, disalberata e resa ingovernabile dai danni al timone, fu portata fuori rotta al largo dell'Irlanda sempre più verso ovest, per diverse settimane, e sospinta dalla Corrente del Golfo nei mari del Nord sopra il Circolo polare artico. Parte dei marinai aveva già perso la vita. L'equipaggio, il 17 dicembre 1431, decise di abbandonare il relitto semiaffondato ancora capiente di «800 barili di malvasia, cipressi lavorati, pepe, gengiovo, ed altre ricche merci», e si divise in due gruppi tirando a sorte, 21 sullo schiffo (una piccola scialuppa), 47 su una lancia più grande, compresi i tre ufficiali: il capitano e i due luogotenenti, Nicolò di Michiel, patrizio veneto, e Cristoforo Fioravante, comito. La prima barca di salvataggio sparisce presto col suo carico di uomini. La seconda scampa all'affondamento e, dopo altre settimane alla deriva fra razionamenti di viveri e morti continue, senza mai riuscire ad avvicinarsi ai sassosi scogli che intravedevano, approdano fortunosamente il 14 gennaio 1432 entro una «valle posta fra duoi prossimi monti» innevati dell'isola di Sandøy (un posto «in Culo Mundi» come lo chiamò con il suo linguaggio colorito nel diario il navigatore della Serenissima), nell’arcipelago norvegese delle Lofoten: non ci sono più che 21 sopravvissuti dei 47 saliti a bordo. Bivaccano sulla costa fino all'inizio di febbraio nutrendosi di molluschi e di un grande pesce spiaggiato, accendendo fuochi per scaldarsi, fino all'arrivo di soccorsi dagli abitanti dell'isola di Røst (chiamata Rustene dai veneziani) che, avendoli avvistati proprio grazie a quei fuochi, salvano gli ultimi 11 superstiti, essendo spirati nel frattempo altri loro compagni.

Rifocillati e curati, godono di disinteressata ospitalità nelle case dei pescatori («si dimostrarono molto benevoli – raccontarono Cristoforo Fioravante e Niccolò di Michiel nella loro relazione per il Senato della Serenissima – et serviziosi, desiderosi di compiacere più per amore che per sperare alcun servitio o dono»), convivendo in una per loro inusuale promiscuità di uomini e donne(1). Conoscono per la prima volta e assaporano i pesci secchi, duri come il legno, di cui si cibano gli isolani, i stocfisi, merluzzi fatti essiccare senza sale al vento e al sole propizi di quelle latitudini boreali e resi commestibili da un trattamento particolare: «quando i voleno mangiare l bateno con el roverso de la manara e fali come nervo, componeno butiro e specie per darli sapore». Lo stoccafisso è anche «grande e inestimabile mercadantia per quel mare de li Alemanii», perché una volta all'anno a maggio viene portato a Berge (Bergen) in Norvegia, «dove a quella muda di molte parti vengono navi ... cariche di tutte le cose che nascono in Alemagna, Inghilterra, Scoccia e Prusia, dico necessarie al vivere e vestire», per essere barattato con ogni genere di mercanzia di cui hanno bisogno.

A metà primavera, Pietro Querini e i suoi, rimessi in sesto dal generoso trattamento ricevuto, furono pronti per tentare di tornare a Venezia. Il 15 maggio del 1432, anch'egli s'imbarcò con i pescatori isolani diretto a Bergen, fornito di 60 stoccafissi essiccati come merce di scambio per assicurarsi le risorse per il viaggio, lungo e costoso. Fatto scalo a Trondheim, udendo che «gli Alemanni erano in guerra col re di Norvegia», ritenne prudente non andare più oltre e s'informò quale altra via più opportuna vi fosse per raggiungere la Germania oppure l'Inghilterra. Gli venne consigliato di andare a trovare un ricco veneziano di nome Zuane (Giovanni) Franco, fatto cavaliere dal re di Dacia (Svezia), proprietario di un castello a Stinchimborgo (Stegebord) nell'East-Gothland. Camminò cinquantatrè giorni verso levante per coprire i 700 km di distanza, sulla via che passava anche per Vadstena, terra natale di Santa Brigida(2). Accolto con simpatia e generosità dal concittadino, si trattenne presso di lui per qualche tempo, finché alla «solenne festa e indulgenza di santa Brigida», celebrata ogni primo d'agosto (dove «innumerevoli persone da ogni parte come Alemagna, Olanda, Scozia, fin oltre da 600 miglia erano concorse»(3)) venne a sapere che al porto di Lodese, distante 8 giornate, «v'erano due navi, una per Alemagna ossia per Rostoch, l'altra per Inghilterra». Ricevuti aiuti e cavalli dal loro ospite, per primi partirono per la Germania Nicolò di Michiel, Cristoforo Fioravante e Ghirardo da Vinsescalco, e pochi giorni dopo, il 14 settembre, Querini con gli altri sette per l'Inghilterra. Sbarcati all'Isola di Ely, passarono per Cambris (Cambridge) e arrivarono a Londra, trovando ospitalità per due mesi presso l'allora potente comunità veneziana che risiedeva sul Tamigi. Venezia non era più un miraggio. La raggiunse finalmente il 12 ottobre 1432, cavalcando per 24 giorni attraverso l'Europa, via Basilea, accompagnato da Girolamo Bragadin, uno dei mercanti londinesi.

Non aveva dimenticato di essere un mercante, portando dai lontani mari del Nord alcuni esemplari di stoccafisso. Tentò di proporne al Senato acquisti massicci come provvista da imbarcare - per le sue caratteristiche di conservazione nel tempo - sulle navi della Serenissima Repubblica. Con scarso successo per la verità... Comunque, l'anno seguente, convinto che prima o poi lo stoccafisso avrebbe sfondato anche sulle terre controllate da Venezia, Querini tornò dai suoi amici di Røst(4) per scambiare vino e spezie con stoccafisso.

Note

- «Questi di detti scogli sono uomini purissimi e di bello aspetto, e cosí le donne sue, e tanta è la loro semplicità che non curano di chiuder alcuna sua roba, né ancor delle donne loro hanno riguardo: e questo chiaramente comprendemmo perché nelle camere medeme dove dormivano mariti e moglie e le loro figliuole alloggiavamo ancora noi, e nel conspetto nostro nudissime si spogliavano quando volevano andar in letto; e avendo per costume di stufarsi il giovedí, si spogliavano a casa e nudissime per il trar d'un balestro andavano a trovar la stufa, mescolandosi con gl'uomini».

- L'abbazia di Nostra Signora e Santa Brigida (in latino Monasterium sanctarum Mariæ Virgìnis et Brigidæ in Vatzstena, nota come Abbazia di Vadstena) era un monastero cistercense situato a Vadstena presso il lago Vättern. Fondata da santa Brigida, l'abbazia fu sede del suo Ordine. Fu attiva tra 1346 e 1595. | klostermuseum.se | Brigida di Svezia

- Questa e altre citazioni sono ricavate da: Di Marco Polo e degli altri viaggiatori veneziani più illustri, Dissertazioni del P. Ab. D. Placido Zurla con Appendice sulle antiche mappe idro-geografiche lavorate in Venezia, Volume II, Co' tipi Picottiani, In Venezia, MDCCCXVIII (1818) | Capo Nono. Pietro Querini, pp. 265-273 | books.google.it/slRqWiRLDwMC | Leggi pdf

- L’isola di Røst ha mantenuto rapporti amichevoli con l’Italia fino ai giorni nostri, tanto da essere gemellata con Sandrigo, in provincia di Vicenza, dove si prepara il celeberrimo bacalà alla vicentina. Inoltre è il punto di partenza (o di arrivo, a seconda) della cosiddetta Via Querinissima, che ripercorre il viaggio di ritorno del mercante veneziano allo scopo di promuovere il turismo e la cultura di queste zone. Nel cinquecentesimo del naufragio è stato eretto un cippo a suo ricordo sull'isola di Røst e più recentemente un'isola dell'arcipelago è stata ribattezzata Sandrigøya, ossia isola di Sandrigo.

I manoscritti originali e le trasposizioni del racconto

I racconti originali del naufragio della Cocca Querina, tramandati dai codici manoscritti - quello di Pietro Querini, patrone della nave, dal Codice Vaticano Vat. Lat. 5256 (Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana) collazionato col frammento marciano It. XI 110 7238 (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana) e quello di Cristofalo Fioravante, uomo di consiglio, e Nicolò de Michiele, scrivano, dal Codice marciano ms. It. VII 368 (7936) scritto «per lo riferire», cioè raccolto, dall’umanista fiorentino Antonio di Corrado de Cardini - sono stati pubblicati per la prima volta integralmente e tra loro messi a confronto (Viella, 2019) con edizione, note e cura di Angela Pluda che ne aveva già fatto oggetto di tesi di laurea nel 2007 presso l'Università di Padova con la supervisione del prof. Manlio Pastore Stocchi. Il volume ancora facilmente reperibile è: “Infeliçe e sventuratta coca Querina”. I racconti originali del naufragio dei Veneziani nei mari del Nord, Edizione e note a cura di Angela Pluda, Introduzione di Andrea Caracausi e Elena Svalduz, Viella, 2019 | viella.it/libro/9788833130996

Le due relazioni di Pietro Querini e dei suoi luogotenenti sono state conosciute e lette soprattutto nella versione rielaborata sui manoscritti originali da Ramusio inserita un secolo dopo nel secondo volume della raccolta Delle navigazioni et viaggi, in prima edizione nel MDCLIX (1559) in Venetia nella Stamperia de Giunti: Il naufragio di M. Pietro Quirino gentilhuomo Venetiano, portato per fortuna sessanta gradi sotto la Tramontana. Ramusio è un «abile manipolatore» (Angela Pluda, p. 24): lingua, sintassi e contenuti sono spesso alquanto diversi, per volontà non certo di falsificazione, ma di normativizzazione linguistica (regolarizzazione della grafia, toscanizzazioni di desinenze verbali e lessemi, sistemazioni sintattiche, aggiunta di informazioni e dettagli, riesposizioni più ampie o più sintetiche di blocchi di testo, drammatizzazione di scene che originariamente sono di natura più prosaica, amplificazione del concetto della “misericordia di Dio” quando si determina una svolta del corso degli avvenimenti da negativo a positivo…) a garanzia di maggiore diffusione e leggibilità dei contenuti. Il veneziano popolare del Fioravante e del De Michiele come pure il dialetto più controllato di un nobile veneziano fornito di istruzione scolastica qual era Querini, unitamente a un certo disordine espositivo, non erano il veicolo più consono per raggiungere un pubblico non solo veneziano e non solo di medio-bassa cultura.

L'opera di Ramusio si può leggere nelle edizioni Cinquecentine o in quella curata da Marica Milanesi per Einaudi (1978-1988)

- [1559] Viaggio del magnifico messer Piero Qvirino gentilhvomo vinitiano, nel quale, partito di Candia con maluagie per ponente l'anno 1431, incorre in uno horribile & spauentoso naufragio, del quale alla fine con diuersi accidenti campato, arriva nella Noruegia & Suezia Regni Settentrionali, Secondo volume delle Navigazioni et viaggi, di M. Gio. Battista Ramvsio, Nella stamperia de Giunti, In Venetia, MDLIX (1559), pp. 144-150 | archive.org | Leggi pdf | Naufragio del sopradetto Messer Piero Qvirino, descritto per Christoforo Fiorauante & Nicolo di Michiel, che ui si trouarono presenti, Idem, pp. 150-156

- [1583] Viaggio del magnifico messer Piero Qvirino gentilhvomo vinitiano, nel quale, partito di Candia con maluagie per ponente l'anno 1431, incorre in uno horribile & spauentoso naufragio, del quale alla fine con diuersi accidenti campato, arriva nella Noruegia & Suezia Regni Settentrionali.Secondo volume delle Navigazioni et viaggi, raccolto già da M. Gio. Battista Ramvsio, et hora in qvesta nvova editione accresciuto, Appresso i Giunti, In Venetia MDLXXXIII (1583), pp. 199-206 | archive.org/dpvHWQyVFTEC | Leggi pdf | Naufragio del sopradetto Messer Piero Qvirino, descritto per Christoforo Fiorauante & Nicolo di Michiel, che ui si trouarono presenti, Idem, pp. 206-211

- Viaggio del magnifico messer Piero Quirino viniziano, nel quale, partito di Candia con malvagie per ponente l'anno 1431, incorre in uno orribile e spaventoso naufragio, del quale alla fine con diversi accidenti campato, arriva nella Norvegia e Svezia, regni settentrionali, in Giovanni Battista Ramusio, Navigazioni e Viaggi, vol. IV, [...], pp. 1388-1412 | liberliber.it/mediateca/libri | Leggi pdf (dall'edizione G. B. Ramusio, Navigazioni e Viaggi, a cura di Marica Milanesi, 6 voll., Collana I Millenni, Giulio Einaudi editore, Torino, 1978-88)

→ Il testo è riprodotto anche in: amboslo.esteri.it/ambasciata-oslo | accademiadellostoccafisso.com/pubblicazioni

Prima che Ramusio lo desse alle stampe, il viaggio di Querini veniva ricordato nel famoso Mappamondo di fra’ Mauro (1457-1459): «questa provincia di Norvegia scorse misier Piero Querino come e noto». Nei secoli successivi il diario di viaggio fu segnalato dapprima nell'Ottocento (1818 e 1881) e successivamente negli anni Trenta del Novecento. Agli anni Cinquanta risale una mostra documentaria sui navigatori veneti insieme ai più famosi Pigafetta e Magellano.

- [1818] Di Marco Polo e degli altri viaggiatori veneziani più illustri, Dissertazioni del P. Ab. D. Placido Zurla con Appendice sulle antiche mappe idro-geografiche lavorate in Venezia, Volume II, Co' Tipi Picottiani, In Venezia, 1818 | Capo Nono. Pietro Querini, pp. 265-273 | books.google.it/slRqWiRLDwMC | Leggi pdf | Volume II, Presso Gio. Giacomo Füchs, Co' Tipi Picottiani, In Venezia, 1819: books.google.it/KLVBAQAAMAAJ | Volume I e II, Co' Tipi Picottiani, In Venezia, 1818: books.google.it/CQ8cAQAAMAAJ | Leggi pdf

- [1881] Carlo Bullo, Il viaggio di M. Piero Querini e le relazioni della Repubblica veneta colla Svezia, Tipografia Antonelli, Venezia, 1881 | books.google.it/books?id=CAkIAAAAQAAJ | Leggi pdf

- [1930] Pietro Donazzolo, I Viaggiatori veneti minori. Studio bio-bibliografico, Alla sede della Società, Roma, 1930, pp. 26-27 | La trascrizione del racconto di Fioravante e di De Michiele dal manoscritto marciano è tuttavia «imprecisa e a volte erronea» (Angela Pluda, p. 33)

- [1957] Mostra dei navigatori veneti del Quattrocento e del Cinquecento, Catalogo della mostra, Venezia, maggio-giugno 1957, Venezia, Officine Grafiche C. Ferrari, 1957, pp. 59-61

In tempi recenti s'è registrato nuovo interesse per la storia del naufragio della Querina, legato alla duratura tradizione della narrativa di viaggio e alla cultura gastronomica. La rinnovata fortuna divulgativa del diario del comandante della Querina è infatti dovuta non secondariamente al racconto della pesca, della conservazione e del consumo dello stoccafisso. Di queste riprese "romanzate", che attingono ora dai manoscritti ma più spesso dal testo del Ramusio, restano godibili

- [2016] Marco Firrao, La storia della Querina nelle tavole del maestro Franco Fortunato, Il Mare, Roma, 2016 | Un'edizione particolare, perché la storia, romanzata, del naufragio è accompagnata dalle tavole pittoriche di Franco Fortunato e da essa si è ricavata una versione sia teatrale sia cinematografica | francofortunato.com/opere

- [2011] Otello Fabris, I misteri del ragno. Documenti e ipotesi sulla storia del baccalà, Biblioteca Internazionale “La Vigna”, Vicenza 2011 | bassanodelgrappaedintorni.it

- [2008] Franco Giliberto, Giuliano Piovan, Alla larga da Venezia. L'incredibile viaggio di Pietro Querini oltre il circolo polare artico nel '400, Marsilio, 2008 | Leggi Anteprima: books.google.it/VPXtDwAAQBAJ | Leggi l'estratto | Reperibilità: marsilioeditori.it

- [2007] Pietro Querini, Nicolò De Michiele, Cristofalo Fioravante, Il naufragio della Querina. Veneziani nel circolo polare artico, a cura di Paolo Nelli, Editore Nutrimenti, 2007 | https://www.nutrimenti.net/wp-content/uploads/2017/06/ES_Naufragio_Querina.pdf

- [2000] Giampaolo Dossena, Marco Spagnol, Avventure e viaggi di mare. La storia del mare narrata dai suoi protagonisti, Tea, Milano, 2000, pp. 13-24 | tealibri.it

Video

- [2016] A cena con Pietro Querini, Compagnia teatrale Cibìo di Chions e il Teatrozzo di Pasian, Elaborazione e cura di Paolo F. Quirin, Adattamento cura e regia di Aldo Presot

Fonte: youtube.com/8mry-f61M2E

Estratti dello spettacolo Sono visibili anche in:

Fonte: youtube.com/KQNwJ-iG6us

Fonte: youtube.com/q47xcoFTHIA

- [2012] “Querini Opera” di Hildegunn Pettersen ed Henning Sommero | Dal 2012, a Røst, ogni anno in agosto si tiene il Querini Festival (culturale e gastronomico) che celebra lo stoccafisso e il capitano da mar veneziano. L'Opera Querini (che, attraverso le narrazioni del suo diario, rievoca le origini della cultura locale) è stata rappresentata integralmente tre volte, nella prima edizione del 2012, nel 2014 e nel 2018, e in una versione ridotta varie altre volte a Røst e altrove, anche alle Giornate anseatiche internazionali di Bergen nel 2016.

Fonte: youtube.com/v7zdrfo4sac

- Queriniopera: querini.no/queriniopera | Gallery - Querinifest, Queriniopera e Røst: querini.no/galleri

- [2016] La sorprendente storia del baccalà | RAI 3 - Ulisse - Le meraviglie del Veneto | 16.4.2016 | baccalaallavicentina.it | facebook.com/1705531416371646

Saggi e articoli

- [2020] Il naufragio di Pietro Querini a Røst (isole Lofoten) e la storia del baccalà in Italia, 31.8.2020 | amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo

- [s. d.] Dario Escher, Il drammatico viaggio di Piero Quirino | academia.edu/38482614 | Leggi pdf

- [2019] Andrea Caracausi, Elena Svalduz, Quando a naufragare erano i veneziani. Infelice e sventuratta “coca Querina”, ILBOLive, ilbolive.unipd.it

- [2018] Alessandro Marzo Magno, Dalla Norvegia alla Serenissima. La storia veneziana del pesce bastone, 12.10.2018 | ilsole24ore.com

- [2017] Non solo spezie. Commercio e alimentazione fra Venezia e Inghilterra nei secoli XIV-XVIII, Mostra Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana 3 dicembre 2016 - 8 gennaio 2017 | marciana.venezia.sbn.it

- [2017] Fiorenzo Toso, Parole in viaggio: baccalà, «Testi e linguaggi», Rivista di studi letterari, linguistici e filosofici dell'Università di Salerno, n. 11 / 2017, pp. 227-242 | core.ac.uk/download | elea.unisa.it | L'autore argomenta per l'origine genovese di baccalà...

- [2015] Pier Carlo Begotti, Il baccalà, un cibo in viaggio tra Medioevo ed Età Moderna, «La loggia», Rivista semestrale, Terza Serie, a. 19, n. 21 (2015), pp. 55-66 | propordenone.org | Il saggio di Begotti (storico e dottore di ricerca in Ladinistica e Plurilinguismo presso l’Università di Udine), nativo di Gorgo al Monticano (1954), esamina i "miti" del ruolo di Pietro Querini quale scopritore dello stoccafisso nordico, lo sviluppo dell'emporio veneziano nel commercio dello stoccafisso-bacalà e l'influenza delle prescrizioni alimentari del Concilio di Trento per i giorni di magro e digiuno dalle carni che favorirono il consumo del bacalà, non per negare valore e riconoscimento ai processi avvenuti nelle Venezie, ma per immetterli in una prospettiva storica dell'intero contesto geografico europeo tra medioevo ed età moderna dove è documentato un più fitto e complesso storico di attori e relazioni.

- [2016] Davide Maniaci, L’incredibile storia dello stoccafisso e il viaggio di Pietro Querini, 12.3.2016 | ilovefoods.it

- [2013] Il baccalà, «La Vigna News», Anno 6, n. 22 , Vicenza 15 settembre 2013 | Leggi pdf | Questo numero del Bollettino della Biblioteca Internazionale La Vigna è una monografia dedicata al bacalà. Assolutamente da leggere - per la rigorosa sintesi della problematica sia storica sia merceologica e culinaria - è il contributo del giornalista enogastronomico Alfredo Pelle | Sommario: Alfredo Pelle, Baccalà. Un pesce, secco o salato, nella storia - Alessia Scarparolo, Intervista a Ermanno Tagliapietra, importatore di baccalà e stoccafisso dai mari del Nord - Renato Rizzardi, Viaggio nella mente di uno chef alla ricerca del piatto perfetto - Giampaolo Giacobbo, Il Baccalà e il gioco degli abbinamenti - A Sandrigo un convegno per un itinerario culturale europeo sul Baccalà: la Via Querinissima ...

- [2006] Ulderico Bernardi, Introduzione all'identità alimentare delle Venezie, in Identità alimentari nelle Venezie, Convegno Venezia 20.5.2006, «Notiziario Bibliografico», 52 / 2006, Il Poligrafo, pp. 11-16 | poligrafo.it/notiziario-bibliografico

- [1999] Marc Kurlansky, Un poisson à la conquête du monde ou La fabuleuse histoire de la morue, J.-C. Lattès, 1999 | Reperibilità: ...

- [1998] Fabrizio Ferrari, Alle origini dello stoccafisso e del baccalà, «Il Pesce», n. 1, 1998 | pubblicitaitalia.com/ilpesce

- [1997] Flavio Birri, Carla Coco, Nel segno del baccalà. Dai mari del Nord alla tavola italiana. Curiosità, storia e ricette di un piatto, Marsilio, Venezia, 1997 | Reperibilità: ...

- [s. d.] Il viaggio di Pietro Querini per i canali di Fiandra, il naufragio e la scoperta dello stoccafisso (baccalà) | conoscerevenezia.it | Leggi pdf

Lo stoccafisso. Ricette e Accademie

- Confraternita del bacalà alla vicentina | https://baccalaallavicentina.it/

- Giambattista Marchetto, 9 ricette della Confraternita del Bacalà | ilsole24ore.com

- Dalla A alla Z. Enciclopedia dello stoccafisso | https://www.tagliapietrasrl.com/stoccafisso/

- Stoccafisso e baccalà, «Agricultura Veneta», Settimanale di informazione e cultura agricola veneta, 15/12/2018 | youtube.com/jWc5muEWWXQ

- [2018] Pasqua 2018. Le tradizioni quaresimali del mangiar di magro in Friuli, a cura di Roberto Zottar, Centro per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni popolari Borgo San Rocco, 2018 | borcsanroc.it

- [2018] Roberto Zottar, Le aringhe e il bacalà delle Ceneri, 8.2.2018 | gastronomiamediterranea.com

- [2016] Elvira Naselli, Stoccafisso o baccalà, cosa fa la differenza?, «La Repubblica, 22.12.2016 | repubblica.it/salute/alimentazione

- Morello Pecchioli, Baccalà cibo aristotelico, «Golosoecurioso» | old.golosoecurioso.it

- Monica Cesari Sartoni, Venezia in tecia, «I Nuovi Samizdat», n. 45» | inuovisamizdat.eu | Leggi pdf

* * *

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Il cibo e il vino

- Visite: 2304

«Eating is an agricultural act» (mangiare è un atto agricolo). L'assunto di Wendel Berry [1], il poeta contadino del Kentucky, ispira anche Danilo Gasparini[2] nell'unire e mescolare diversi suoi saggi ripresentati nel volume appena edito Dalla campagna alla tavola. Sistemi alimentari della Terraferma veneta in età moderna (Cierre edizioni, 2020). Così raggruppate e offerte alla rilettura, le ricerche dedicate dal docente ai vari sistemi alimentari del mondo contadino nelle stagioni che vanno dall’età moderna agli albori del Novecento sono la conferma che dietro e insieme ai mangiari, poveri o sontuosi, fatti di polenta ma anche di pernici, stanno paesaggi, sistemi colturali e soprattutto rapporti sociali ben determinati, le terre patrizie e quelle dei mezzadri, dei braccianti, dei pastori, dei vignaioli, intere generazioni che hanno fatto e disfatto i paesaggi per nutrirsi e nutrire le città.

Note

- I piaceri di mangiare, in Wendell Berry, Cosa sono le persone, 1990 | Cfr. Wendell Berry: The pleasures of eating, ecoliteracy.org/wendell-berry-pleasures-eating: Wendell Berry describes the importance of understanding the connection between eating and the land in order to extract pleasure from our food.

- Danilo Gasparini insegna Storia dell’agricoltura e dell’alimentazione all’Università di Padova. Docente presso il Master di Ca’ Foscari in Cultura del cibo e del vino, è membro del consiglio scientifico della Biblioteca internazionale La Vigna di Vicenza ed ospite consulente fisso per Geo & Geo (Rai 3) in una rubrica curata da Sveva Sagramola, dedicata alla storia alimentare e del cibo. Una più ampia bio-bibliografia si può leggere in mastercucinaitaliana.it/danilo-gasparini.

- Danilo Gasparini, Dalla campagna alla tavola. Sistemi alimentari della Terraferma veneta in età moderna e contemporanea, Introduzione di Massimo Montanari, Cierre edizioni, 2020 | edizioni.cierrenet.it | Anteprima pdf

Indice- Dalla carriola al carrello: paesaggi alimentari padani da Ruzzante a Ermanno Olmi, p. 1

- Dai pestarei ai corn flakes. Il mais nel sistema alimentare veneto: secoli XVI-XIX, p. 47

- «Ond’è necessario per supplir al bisogno provedersi alle basse». Il sistema alimentare della montagna bellunese tra penuria e ragioni di scambio, p. 93

- «E non furon neanche cotte quelle quattro pernici». A tavola con Fabio Monza, nobile vicentino, p. 147

- Le ubertose... calde campagne venete, p. 185

- La viticoltura nel Nord Italia: il caso veneto, p. 223

- Cascine, ville e sistemi agrari della pianura lombardo-veneta tra Ottocento e Novecento, p. 259

- “Acque patrizie”: Venise entre terre et eau à l’Époque moderne, p. 287

- «Di quanta spexa et interesse sono le posessione». p. 307

- «Me ne vivo d’una assai tranquilla et riposante vita». Sullo stare in villa: pensieri e parole, p. 345

- Terre alla parte e alla metà: le diverse mezzadrie venete, p. 365

Il cibo produce e trasforma i paesaggi

Alle stesse tematiche è dedicato anche un volume curato per Legambiente da Moreno Baccichet sul paesaggio agrario del Friuli Occidentale:

- Il cibo produce e trasforma i paesaggi. Letture del paesaggio agrario del Friuli Occidentale, a cura di Moreno Baccichet, Legambiente, Olmis, Pordenone, 2016 | academia.edu/28452573

Il cibo da sempre produce paesaggio: le diverse tradizioni alimentari si sedimentano e trasformano i territori. L’evoluzione della società contemporanea e, soprattutto, del rapporto tra città e campagna, porta a nuove trasformazioni sul paesaggio, indotte dagli stili di vita, dai modelli comportamentali, dalle abitudini alimentari della popolazione. Alcuni prodotti, che nel Friuli Occidentale consideriamo storici, sono stati inventati poco più di un secolo fa e anche il concetto di recupero della tradizione a volte propone, nel bene e nel male, cibi molti diversi da quelli originari. Le campagne producono quello che le città chiedono e oggi che tutto il territorio è di fatto città, soprattutto in contesti densamente abitati come quello pordenonese, la campagna esprime in termini paesaggistici l’idea delle comunità inurbate. L’economia e le mode alimentari influenzano in maniera determinante l’evoluzione del paesaggio, ma questi cambiamenti sono così lenti che a volte non si percepiscono. Percorrere il territorio a piedi, tenendo conto di una lettura diacronica e storica rispetto alla produzione del cibo nel territorio, come abbiamo fatto con la campagna di Legambiente “Il cibo produce e trasforma il paesaggio”, permette di cogliere i mutamenti in corso, innescando occasioni di dibattito e critica.

Di Danilo Gasparini sono leggibili sul web:

- Danilo Gasparini, «Mortalità de’ bovini seguita nel territorio trivigiano nell’anno MDCCXI», «Rivista di Storia dell'Agricoltura», A. XXXVIII, n. 2, dicembre 1998, pp. 61-114 | rsa.storiaagricoltura.it | rsa.storiaagricoltura.it/scheda107-5

- Danilo Gasparini, Dalla carriola al carrello: paesaggi alimentari padani da Ruzzante a Ermanno Olmi, Biblioteca Archivio Emilio Sereni, Quaderni n. 11, Paesaggio nel piatto, Summer School Emilio Sereni "Storia del paesaggio agrario italiano" VII edizione 25-29 agosto 2015, Edizioni Istituto Alcide Cervi | issuu.com/bibliotecaemiliosereni/quaderno-11/40 | Il Quaderno 11 documenta e approfondisce i temi svolti all’interno della Summer School Emilio Sereni Storia del paesaggio agrario italiano VII Edizione Paesaggi del cibo 25-29 agosto 2015 Direzione Rossano Pazzagli Responsabile scientifico Massimo Montanari Comitato scientifico Mauro Agnoletti, Gabriella Bonini, Danilo Gasparini, Massimo Montanari, Rossano Pazzagli, Carlo Tosco

- Danilo Gasparini, Il sistema alimentare della montagna bellunese tra penuria e ragioni di scambio | academia.edu/4258258

- Aude Labrit, Danilo Gasparini, La viticulture dans l'Italie du Nord: le cas de la Vénétie, traduzione dell'articolo di Danilo Gasparini, La viticoltura nel Nord Italia: il caso Veneto | academia.edu/36110211

- La patata: storia di un successo, «La Vigna News», Pubblicazione trimestrale della Biblioteca Internazionale “La Vigna”, Anno IX, n. 34, 2006 | lavigna.it/bollettino-34

Contiene:- Danilo Gasparini, E patata sia..., p. 6

- Giovanni Guarda, La patata e il Veneto dal Pigafetta a oggi: 500 anni di storia, p. 10

- Intervista a Giovanni Biadene, p. 42

- Maria Luisa Ferrari, In mancanza di meglio… Tra crisi e opportunità: la coltura della patata, p. 48

- David Gentilcore, Patate, popolazione ed emigrazione nell’Italia ottocentesca, p. 58

- Alfredo Pelle, La patata nel piatto, p. 70

- Caseus, «GAG - Giornale di Agricoltura & Gastronomia», Quadrimestrale della Biblioteca Internazionale “La Vigna”, Anno 1, Numero 01, Vicenza 15 aprile 2017 | lavigna.it/GAG-01 | Contiene:

- Danilo Gasparini, Da Polifemo… al formaggino, p. 8

- Massimo Montanari, Dal latte ai formaggi, p. 18

- Jacopo Bonetto, Latte e formaggio tra Prealpi venete e pianura nell’Antichità e nel Medioevo, p. 32

- Mariano Lio, Cao, cavelat, lapin, agro, scolo cot, pugna…: oltre il formaggio e il burro nell’economia di mezza costa delle Prealpi trevigiane, p. 54

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Il cibo e il vino

- Visite: 3699

Menarósto, il girarrosto, addetto agli spiedi su brace, ha il suo grande proscenio nelle grigliate estive e in ogni festa patronale o delle proloco che si comandi. Quest'anno, anche su terrazze e giardini di casa, causa lockdown e susseguente momento liberatorio attuale (forse...). Gran rispetto per la grande professionalità di alcuni (pochi) o almeno la passione di altri (i più) ... ma quando ognuno di noi si accingerà a girare l'arrosto suo non dimentichi di poter essere un "menarosto" anche in altro senso, non referenziale, di "girare a vuoto".

Menarósto detto di un individuo - fuori del lavoro al braciere e allo spiedo - non ha preso una piega neutra o positiva, ma invece negativa: inconcludente perditempo o chiaccherone instancabile, persino seccatore noioso. Si equipara a roda (da molin), anch'esso detto di chi parla a lungo senza stancarsi (linguaveneta.net/Dizionario-Veneto-italiano-Piccio | 162.235.214.76/piccio/dicty). Menarósto in veneziano arriva a significare "disobbediente, impertinente, birichino” (Veneziani a Tavola - Sir Oliver Skardy | venezianews.it).

Godiamoci un po' di riferimenti all'uno e all'altro significato:

- Spiedo d’Alta Marca a cura di Danilo Gasparini e Enrico Dall’Anese, Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, 2007 | prolocoquartierdelpiave.it/Libro | Contiene: Sintesi della lezione introduttiva, p. 7; Vocabolario del "menarosto", p. 10; Decalogo analitico, p. 11

- Lezioni di Spiedo d'Alta Marca, Accademia Spiedo d'Alta Marca, 9° corso per menarosti, 2017 | prolocoquartierdelpiave.it/9-Corso-per-Menarosti

- Danilo Gasparini, Lo spiedo nel corso dei secoli tra storia e cultura | accademiadellospiedo.it

- Menarosti in corte (una maschera nuova), 2019 | ilcovolo.it

- Menarosti in corte di Nicola Pegoraro per la regia di Alberto Trevisan | Spettacolo in lingua veneta | dramma.it/menarosti-riscossa | ilteatroamatoriale.it/menarosti-in-corte.

- Menarosti in corte, Recensioni| ilcovolo.it

- Rosti e menarosti | ateatro.info/copioni/rosti-e-menarosti

- Renzo Francescotti, Trentino | Il dialetto in-forma. Menàde, menarósti e remenàde | facebook.com/trentinomese/photos | scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net

- Renzo Rizzi, Alto Vicentino. L'arte, la tradizione, la cottura del "rosto de osei" [Accademia Italiana della Cucna] | slideum.com/doc/6799655 | accademiaitalianadellacucina.it

Renzo Rizzi racconta la cena, dedicata all’equinozio d’autunno, in Chiampo (Vicenza), presso un’antica osteria, con la delegazione di Treviso e un menu basato sul tema: “lo spiedo vicentino, l’arte, la tradizione e la cultura del rosto de osei”, anche per mettere a confronto due tradizioni venete, lo spiedo della Marca trevigiana e quello vicentino, ognuno con le sue peculiarità. «Lo spiedo vicentino, composto da 4-8 stecche o spiedi (spetus, termine di derivazione longobarda, in tedesco Spiess, in longobardo spiede), vede come protagonisti gli uccellini, cotti per circa 5 ore. Un tempo, la persona che faceva girare lo spiedo era chiamata “menarosto”. Sotto allo spiedo che gira, è posizionata la “leccarda”, nella quale spesso viene adagiata la polenta ad insaporirsi con l’olio cotto che gocciola dagli uccelli (polenta “onta”). Il segreto di un buono spiedo sta nel mantenere la carne, infilzata nelle stecche, bagnata d’olio, raccolto nella leccarda e spalmato sulle carni, con una penna di gallina, per tutta la durata della cottura, mentre il fuoco deve essere uniformemente distribuito. Il colpo di fuoco allo spiedo è consigliato per gli uccelli perché contribuisce, alla fine della cottura, ad insaporirli e a lasciarli morbidi e ben cotti. Nello spiedo vicentino, al posto del burro, usato nel Bresciano, viene utilizzato l’olio, cui si aggiungono la salvia e il lardo, del fegato di vitello e del guanciale di maiale»

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Il cibo e il vino

- Visite: 2026

Danilo Gasparini, Gnocco sarà lei!

«Narrare il cibo davvero significa raccontare la storia. È il caso del gnocco. Si sta presto a dire gnocco. Dentro ci stanno secoli di storia alimentare, non solo farina. Intanto la parola, forse longobarda, o preromana: nokk …nodo!

Con ogni probabilità gli gnocchi sono la prima forma di pasta usata dall’uomo; a forma di piccolo boccone strappato, composti da un impasto di acqua e farina, che poteva essere di miglio, farro o grano, venivano cotti in liquido o spesso fritti, come vuole la tradizione in diverse regioni italiane. E partiamo quindi da Neolitico: dall’addomesticamento dei cereali, la composita e scapestrata famiglia dei Triticum. Una rivoluzione alimentare e metabolica, acqua, farina, pasta, pane…e così per secoli.

Già un piccolo boccone strappato e poi cotto…tipo gli Spätzle in area tedesca.

Come classifichiamo i gnocchi? Come si direbbe: statuto complesso. Paste da minestra, composte in modo più ricco ma anche bocconi, di varia forma e dimensione, con impasti diversi, alle origini pangrattato che sostituisce la preziosa farina con acqua ma anche uova, anche formaggio e a volte carne. Mettiamoci anche la confusione lessicale per cui la Nord passavano anche per maccheroni e al sud come strangulaprievete, strangolapreti… storia complessa, perché alla radice ci sta un latinismo volgare, maccare, impastare… Forse in origine, come scrive E. Carnevale Schianca, “… i gnocchi primitivi erano rudimentali bocconi di pastume modellati alla bell’e meglio con un colpo di mestolo…”. Nel manoscritto di cucina, ms. 158, Biblioteca Universitaria Bologna, si legge una prima ricetta : “ tolli lo cascio fresco e pestalo e poscia tolli la farina et intridi con tuorla d’uova a modo di milliacci, e poni il paiuolo a fuoco con acqua, e quando bolle, pone lo triso in sun uno taglieri et fallo andare colla caça nel paiuolo, et quando sono cotti, poni sopra li tallieri e getta cascio grattuggiato” ...

* * * * *

Danilo Gasparini (Istrana, 1952)

Danilo Gasparini (Istrana, 1952)Insegna Storia dell’Agricoltura e Storia dell’alimentazione all’Università di Padova ed è docente presso il Master di Ca’ Foscari in ”Cultura del cibo e del vino”.

Assieme ad Anna Maria Pellegrino è ospite e consulente fisso per Geo&geo, Rai 3, in una rubrica dedicata alla storia alimentare e del cibo.

- Cierre Edizioni: i libri di Danilo Gasparini | edizioni.cierrenet.it/autori/danilo-gasparini

- Danilo Gasparini valorizza ancora le antiche tradizioni locali: nasce la Scuola internazionale dei formaggi di montagna, Segusino, 21.7.2020, «qdpnews.it» | qdpnews.it/segusino/danilo-gasparini

lavigna.it/la-vigna-news

- Caseus, «Giornale di Agricoltura&Gastronomia», 01, 5/2017 | lavigna.it/GAG-01

- Prosit…Eia! Eia! Eia! Alalà! Viticoltura, enologia …alcoolismo durante il Fascismo, «La Vigna News», 35, 12/2016 | lavigna.it/bollettino-35

- La patata: storia di un successo, «La Vigna News», 34, 9/2016 | lavigna.it/bollettino-34

- Quando il cibo è di strada, «La Vigna News», 33, 6/2016 | lavigna.it/.../bollettino-33

- Ogni birra ha una storia: esperienze venete, «La Vigna News», 32, 3/2016 | lavigna.it/.../bollettino-32

- Nutrire Venezia e le città di terraferma tra età medievale ed età moderna, «La Vigna News», 31, 12/2015 | lavigna.it/.../bollettino-31

- Pane, pasta e cereali: storia degli alimenti alla base della piramide alimentare, «La Vigna News», 30, 9/2015 | lavigna.it/.../bollettino-30

- La meccanizzazione del raccolto tra Ottocento e Novecento..., «La Vigna News», 29, 6/2015 | lavigna.it/.../bollettino-29

- La Vigna News | Tutti i bollettini pubblicati | lavigna.it/.../lavigna-news

* * * * *

Danilo Gasparini, "Polentoni, mangiapatate e gourmet: oltre la fame, la cucina"

Cucina d'epoca - Venezia, 21.9.2019

Sono duri a morire gli stereotipi! Per Italiani mangiapatate passi…è durato poco, anche perché il primato è passato ad altre nazionalità e ad altri emisferi. Ma Veneti polentoni ha tenuto banco per molto tempo…ancor oggi qualcuno si “azzarda”. Pronta la risposta: sì grazie! Ma per buona parte della seconda metà del Novecento l’associazione Polenta&Pellagra era scontata, tanto da incidere sui consumi popolari dello stesso Veneto, come da dati Istat. Considerati dagli storici, assieme alla pasta, cibi della fame, della carestia soprattutto a partire dalla seconda metà del Settecento, polenta e patate hanno assunto nel corso dell’Ottocento un ruolo fondamentale nei regimi alimentari delle classi popolari e contadine. Ripercorrere le vicende del loro arrivo in Europa e in Italia, della diversa diffusione, precoce per il mais, più ritardata quella delle patate, significa narrare la storia agricola e alimentare di tanta parte della penisola, attraverso trionfi e condanne fino alla oramai conclamata presenza nelle nostre tavole e non solo.

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Il cibo e il vino

- Visite: 2578

Da novembre 2015 a gennaio 2017, i Civici Musei di Udine hanno illustrato la cucina rinascimentale (cibi, utensili e strumenti, rituali, libri) dei nobili e dei poveri messi a confronto, tra Quattrocento e Cinquecento.

Tra le fonti utilizzate nell'ambito dell'esposizione, due spiccano in particolare: il ricettario del Platina, pubblicato a Cividale nel 1480 e curiosamente il primo libro a stampa noto in Friuli, e una tra le opere più importanti di Pomponio Amalteo, la tela di grandi dimensioni esposta nella Galleria d’Arte Antica dei Civici Musei in cui viene rappresentata un’ultima Cena all'interno di una sala dall'architettura rinascimentale con aspetti formali che rimandano ai rituali dell’epoca. I personaggi, ossia lo scalco, il credenziere, i paggi e gli scudieri, il cantiniere e il coppiere, e ancora gli oggetti per l’apparecchio della tavola, sono elementi secondari rispetto alla scena del sacrificio dell’Eucarestia, ma fondamentali per immaginare una cena dell’epoca.

Il tema della mostra, l'alimentazione, viene poi raccontato da reperti archeologici (vasellame da mensa, stoviglie da cucina ..) che restituiscono suggestivi spaccati di vita quotidiana e forniscono significative informazioni sulle consuetudini della tavola e su come l'alimentazione veniva concepita e vissuta nella Udine rinascimentale.

- Civici Musei Udine, Mense e banchetti nella Udine rinascimentale | civicimuseiudine.it/.../173-mense-e-banchetti-nella-udine-rinascimentale-2-mostra

- [Video] Civici Musei Udine, Mense e banchetti nella Udine rinascimentale | youtube.com/playlist?list=PL7wgfdysSWZZzNXyhSZHeYbDiaaJdFHjL | civicimuseiudine.it

- Angela Borzacconi, Paola Visentini, Mense e banchetti nella Udine rinascimentale, in La nobile convivialità: Gorizia, 7 maggio 2016, «Cultura in Friuli 3: Settimana della cultura friulana, 5-16 maggio 2016, Udine», Società Filologica Friulana, 2017, pp. [319]-323 | techefriulane.it | ;archeocartafvg.it/.../Mense-e-banchetti-nella-Udine-rinascimentale.pdf

- Mense e banchetti nella Udine rinascimentale, ICT Tavagnacco | ictavagnacco.it

Video

Per guidare nel percorso dell'esposizione, sono stati prodotti anche dei filmati che permettono di "gustare" l'interessante iniziativa, anche a mostra conclusa.

Mense e banchetti nella Udine rinascimentale | Mostra al Museo Archeologico Udine

Video con interpretazione nel linguaggio dei segni LIS e sottotitolato

Mense e banchetti nella Udine rinascimentale - Progetto Autismo | Mostra al Museo Archeologico Udine

Poveri e nobili - Mense e banchetti nella Udine rinascimentale | Mostra al Museo Archeologico Udine

Gli scavi - Mense e banchetti nella Udine rinascimentale | Mostra al Museo Archeologico Udine

Il Catalogo

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Il cibo e il vino

- Visite: 3131

[Roberto Zottar] L'Epifania, "che tutte le feste porta via", ci rende forse un po' tristi: via le decorazioni, giù l'albero, in cantina il presepe! Ci rallegra però il falò di inizio anno, tipica tradizione popolare dell’Italia nord-orientale, che in Friuli è detto “pignarûl”, nella Bassa friulana “cabossa”, in Bisiacaria “seima”, nelle provincie di Treviso, Pordenone e Venezia “panevìn” o “panaìn” (da “pane e vino”, in segno di augurio per un anno di abbondanza), ma anche “fogherada”, “bubarata”, “foghèra” o “casèra”. Ma è anche il periodo di un dolce ancestrale, fatto col pane comune raffermo, ma arricchito per propiziare abbondanza e prosperità.

“Pan e vin, ła pinsa soto el camin”. “Pan e vin, la luganega in tel cadin, la pinsa sot le bore, chi che ha pressa, chel core” (pane e vino, la salsiccia nel catino, la pinza sotto le braci, e chi ha fretta, corra!) s’intonava, ma si usa ancora, al bagliore del falò nel Friuli Occidentale. Descrive con accuratezza come era composta la cena tradizionale, la sera del 5 gennaio: salsiccia, polenta, radicchio condito con le “frisse” (ciccioli) e per finire la pinza cotta nella cenere, dolce immancabile anche nelle famiglie più povere. Questa torta rustica, dal tipico retaggio contadino, è presente in Friuli, nel Veneto e in alcune vallate del Trentino.