- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

Storia e cultura nel territorio tra Piave e Livenza

- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

- Sei qui:

-

Home

- Cultura

Venetica

I. V. S. L. A.

Notiziario Bibliografico

ASC

storiAmestre

Quaderni Veneti

L'ESDE

"la bassa"

PADOVA E IL SUO TERRITORIO

Ateneo di Treviso

Ateneo Veneto

ISTRESCO

e della Società Contemporanea

della Marca Trevigiana

ISBREC

ISTREVI

IVRR

ISREV

IstPolRec

- Dettagli

- Scritto da Giovanna Miolli

- Categoria: Cultura

- Visite: 2363

Dalla pancia del cavallo fuoriescono gli Achei, mentre i Troiani sono immersi nel «duro sonno».

Ettore appare in sogno a Enea, gli dice che ormai la città è presa, che deve fuggire con i sacri Penati e fondare nuove mura dopo peregrinazioni sul mare.

Le grida sopraggiungono, Enea si sveglia dentro la città sconvolta. Se lo prende quel sentimento che afferra i guerrieri: il furore della morte bella, la morte per la patria quando tutto è già perduto.

C’è una sola salvezza pei vinti, non sperare in alcuna salvezza.

Enea decide che combatterà fino all’ultimo, lo affiancano altri compagni, attraversano Troia nel tentativo di salire verso la rocca.

Accade di tutto, colli azzurri di serpente, armature lucenti, dardi, lunghi portici e atrii vuoti, cuori roventi, il mare che risplende per gli incendi.

Chi potrebbe narrare con parole la strage di quella notte; e le morti? Chi potrebbe trovare le lacrime, quante ne occorrerebbero ai nostri dolori? La città antica che aveva regnato per tanti anni rovina: qua e là giacciono senza vita corpi infiniti, lungo le strade, nelle case, sulla soglia dei templi.

Dopo aver perso quasi tutti i compagni, Enea arriva alla rocca di Troia. Nel palazzo reale risuonano pianti fin nelle stanze più intime. Le porte sono divelte, i Greci sono ovunque.

C’è questo Priamo vecchio, questo re consunto nel corpo ma ferreo nell’animo che come ultimo gesto impugna le armi di guerra «da troppo tempo deposte». Gli stanno come un vestito largo, una pelle lasca, che invece di rilanciare l’antica forza, sottolinea l’impietosa contraddizione.

Nel cortile al centro del palazzo, circondata da figlie e nuore, la moglie Ecuba lo ammonisce: “Che fai, infelice?”. Se ci fosse stata qualche speranza di vincere per mano umana, sarebbe bastato il figlio Ettore. Non possono più nulla. Solo abbracciare l’altare che si erge nel cortile.

Poco dopo arriva Pirro, figlio di Achille, che fa scempio di Priamo. Enea assiste e pensa al padre Anchise, al piccolo Iulo, alla moglie Creusa. Li pensa soli, nella casa forse già distrutta.

Vede Elena. Vorrebbe ucciderla: che almeno non possa tornare un giorno a regnare a Sparta o Micene, che non riveda marito, padre e figli, che non abbia al suo servizio schiave e schiavi troiani. Che non possa avere l’agio, il regno, la venerazione – lei, che è la causa di tutto.

Lo ferma l’apparizione della madre, Venere. Elena non c’entra, è l’ostilità degli dei. Che dunque Enea corra alla sua dimora, raduni i suoi e fugga; lei lo proteggerà.

Enea raggiunge la casa, ma Anchise, il vecchio padre, si rifiuta di abbandonare Troia. Preferisce la morte all’esilio. Chiede che lo lascino lì.

Enea non ne vuole sapere. Se Anchise non verrà, nessuno partirà. Torna quindi al suo proposito di morire in battaglia, difendendo la città.

Padre, speravi davvero che io potessi fuggire senza di te? Parole così tremende uscirono dalla tua bocca?

Arriva però un presagio divino: sulla testa del piccolo Iulo appare una piccola fiamma, poi rimbomba un tuono da sinistra e la scia di una stella percorre il cielo. Anchise intrepreta il segno e comprende che c’è ancora speranza per la discendenza di Troia. Acconsente a seguire Enea.

Da lì in poi: pene e vicissitudini, ma Enea arriverà nel Lazio.

Libro secondo dell’Eneide. Un Virgilio maestoso. Una storia di umanità, un’epica che ci si addensa nelle vene, che sta tra i miti fondativi del nostro spirito, della nostra cultura, della nostra penisola. Non importa che la narrazione sia vera o falsa, importa che dica. Che parli. Che testimoni. Che generi lacrime e brividi e pietas.

Nella fuga da Troia, Enea prende sulle spalle Anchise. Non ha dubbi. Salvarsi insieme a lui o piuttosto nessuna salvezza.

Ecco perché ci inorridiscono discorsi come “dovete prepararvi a perdere i vostri cari”. Ecco perché non dobbiamo lasciare un solo millimetro al pensiero biforcuto “tanto colpisce per lo più gli anziani”. Ecco perché ci opponiamo al calcolo dell’utilità, ai numeri asettici spogliati delle loro storie, alle stime basate sull’interesse.

La fragilità dei nostri padri è la nostra, la vulnerabilità delle nostre madri è la nostra. Ma anche la loro saggezza, la loro guida, la lunga vista che a noi manca.

Nelle nostre radici c’è la pietas. E la pietas legittima un solo pensiero: l’unica salvezza è salvarsi insieme.

* * *

Le citazioni dal testo virgiliano (in corsivo) sono nella traduzione di Cesare Vivaldi (Eneide, Garzanti, 2010)

L'articolo di Giovanna Miolli è tratto da Diario del primo giorno, il blog "contingente" che l'autrice ha deciso di tenere durante l'emergenza del covid19, contingente perché «Ha un inizio e una fine. Precisi. Comincia oggi, 13 marzo, e si conclude a emergenza terminata. Perché sì: ci arriveremo» | diariodelprimogiorno.com

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Cultura

- Visite: 2365

Michel Onfray: «Comment la philosophie peut nous aider à traverser cette épreuve»

Non ho nessuna particolare autorità per aggiungere mie meditazioni appropriate alla καταστροϕή (catastrofè) - proprio secondo etimologia greca: «capovolgimento, rovesciamento», quindi punto di scioglimento (ma anche di riannodamento, di riforma?) di questi giorni di contagio e di morte. Ma so che al virus che esanima i corpi annichilendone il πνεύμα (pneuma), "respiro", "aria", "soffio vitale", e li lascia svuotati, non ci si può opporre con animo vuoto o mente malata.

C'è una risposta della filosofia? Mi pare che essa riecheggi fin dall'antico e offra consolazione anche se non può sanare l'irreparabile. Michel Onfray è uno dei filosofi contemporanei più controversi ed anche difficilmente definibili, continuatore delle concezioni materialistiche ed ateistiche, reinterprete del pensiero edonistico classico innervato da un'altrettanto impegnativa impronta etica e politica. Anche senza aderire alla sua "presa di parte", è fra coloro che offrono un pensiero che non è salutare sottostimare o con cui rifiutare il confronto.

Le Figaro (←lefigaro.fr/michel-onfray) ha ospitato il 27 marzo una sua intervista "Comment la philosophie peut nous aider à traverser cette épreuve", di cui oggi La Repubblica ripropone la traduzione.

Michel Onfray: «Comment la philosophie peut nous aider à traverser cette épreuve»

En cette période tragique et pendant ce long confinement, le penseur nous invite à lire les stoïciens. Et il nous fait partager sa passion pour les moralistes du Grand Siècle

Par Alexandre Devecchio

LE FIGARO - En ces jours éprouvants pour tous, quels grands esprits conseillez-vous de lire? Quels penseurs lisez-vous vous-même actuellement?

MICHEL ONFRAY - Pour penser la question du coronavirus, le mieux est d’avoir recours à Nietzsche, notamment à sa méthode généalogique. Le philosophe allemand aide en effet à penser la question des causalités dans une époque qui aime tant activer les catégories de la pensée magique. Les versions complotistes font rage, les lectures religieuses également: une invention du capital pour faire des bénéfices, une création des Américains pour supprimer la suprématie chinoise, voire un projet chinois, mais également, version du frère de Tariq Ramadan, une punition divine à cause du dérèglement des mœurs de notre époque, le délire ne manque pas. La philosophie aide à activer les causalités rationnelles construites par les philosophes atomistes, matérialistes et épicuriens de l’Antiquité. Quant aux auteurs à lire, c’est sans conteste vers la philosophie antique ...

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Cultura

- Visite: 2081

FOTOGRAFIE LIBERE PER I BENI CULTURALI

Movimento a favore della riproduzione libera e gratuita delle fonti documentarie in archivi e biblioteche per finalità di ricerca.

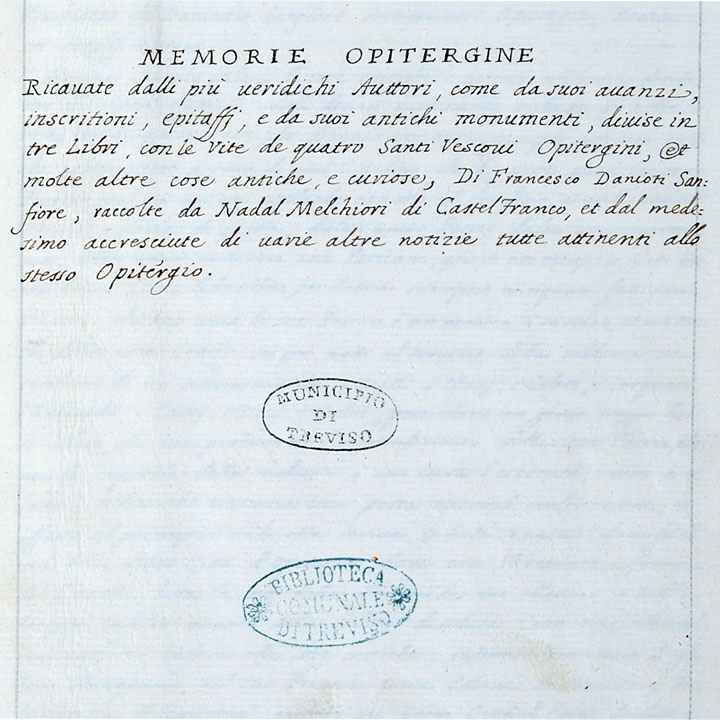

Francesco Daniotti Sanfiore è autore del manoscritto Memorie opitergine, databile 16 gennaio 1712, ricopiato poi da Natale Melchiori di Castelfranco, che vi aggiunse «varie altre notizie tutte attinenti allo stesso Opitergio»

* * *

Finalmente libere per legge le fotografie, scattate con mezzo proprio (senza flash, stativi o treppiedi), di documenti d’archivio consultabili in via ordinaria e di volumi a stampa non più coperti da diritto d’autore. Nel lessico giuridico libere non significa solamente “gratuite”, ma anche esenti da qualsiasi autorizzazione preventiva, esattamente come già avviene nei musei. Sarà inoltre possibile diffondere e scambiare con qualunque mezzo le fotografie di beni bibliografici e archivistici per qualsiasi finalità culturale diversa dal lucro, non più quindi solo per ragioni strettamente “personali” o “di studio”.

→ Leggi di più nel sito fotoliberebbcc.wordpress.com

I dieci vantaggi della libera riproduzione in archivi e biblioteche

-

La tecnologia digitale agevola sensibilmente le operazioni di trascrizione, con la possibilità di rivedere la propria trascrizione in luoghi e tempi diversi da quelli di consultazione diretta.

-

Lo scatto fotografico è assimilabile nello spirito e nelle funzioni all’atto di prendere appunti (la fotocamera digitale è mezzo di fruizione del documento come la matita personale o il computer portatile).

-

La riproduzione a distanza non sottopone di per sé la documentazione ad uno stress maggiore di quello subito durante la normale consultazione.

-

La riproduzione a distanza contribuisce anzi alla sua tutela del documento sia perché, a differenza della fotocopia, non implica un contatto diretto con il supporto, sia perché riduce al minimo il numero di accessi diretti alla documentazione consultata.

-

Si rendono più sostenibili i costi della ricerca permettendo agli utenti degli archivi di evitare lunghi e costosi soggiorni in trasferta.

-

Si attenuano le disparità esistenti tra studiosi che dispongono di maggiori o minori risorse economiche, contribuendo a garantire un accesso più democratico ai fondi documentari (si pensi ai giovani laureandi, ai dottorandi privi di borsa, ma anche a tutti coloro i quali sono costretti a rinunciare alla ricerca archivistica per motivi di tempo e per i quali la fotografia libera sarebbe invece un valido supporto).

-

Si incentiva la valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico nazionale coinvolgendo come soggetti attivi un maggior numero di studiosi.

-

Si contribuisce a valorizzare l’insieme del nostro patrimonio culturale: il turismo di qualità si nutre infatti di contenuti culturali che sono spesso esito della ricerca documentaria condotta in archivi e biblioteche.

-

Può costituire un’occasione di rilancio dell’immagine delle biblioteche e degli archivi che, sempre più marginalizzati, stentano ad essere percepiti come effettivi centri di diffusione della cultura oltre che come centri di conservazione.

-

Liberalizzare significherebbe stringere una rinnovata "alleanza" tra operatori e utenza risaldandone il fondamentale rapporto fiduciario: da un lato numerosi utenti in archivio eviterebbero tentativi di eludere la sorveglianza fotografando furtivamente manoscritti e documenti in violazione delle norme, dall’altro gli istituti che custodiscono i fondi documentari sarebbero nelle condizioni di favorire il più ampio accesso alle fonti e creando le condizioni per la più ampia diffusione del sapere.

→ Leggi di più nel sito fotoliberebbcc.wordpress.com

Informazione e Comunicazione

La collina e la campagna trevigiane

© 2026 am+