- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

Storia e cultura nel territorio tra Piave e Livenza

- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Miti Feste Giochi e Folklore

- Visite: 1789

È questo il momento dell'annata in cui riproporre uno dei post "sempreverdi" leggeri del nostro sito. Forse qualcuno vi si imbatterà per la prima volta e finirà di leggerlo anche lui con un sorriso sulla bocca...

* * * * *

Sui giorni di passaggio tra gennaio e febbraio non mancano leggende e tradizioni che ancora si festeggiano qua e là sul territorio. Sono in particolare gli ultimi tre giorni di gennaio dal 29 al 31 (oppure, scalando di un giorno, gli ultimi due giorni di gennaio e il primo di febbraio), i cosiddetti giorni della merla, "i più freddi dell'anno", e il 2 febbraio, la candelora.

Della candelora ho già avuto occasione di parlare nel 2020 all’inizio della pandemia quando la data "02.02.2020" ricorreva – evento molto raro – in forma palindroma (che non cambia cioè se viene letta da sinistra a destra o viceversa; dal greco antico πάλιν, pálin, «di nuovo», e δρóμος, drómos, «percorso», «che può essere percorso in entrambi i sensi»). → 02.02.2020 La candelora palindroma

Ora vorrei proporvi un excursus sui giorni della merla.

Già per la candelora si tramandano numerosi proverbi dialettali meteorologici − in ogni regione − cui si attribuisce una capacità di prevedere la fine dell'inverno, anche in contrasto fra loro (cfr. it.wikipedia.org/wiki/Per la santa Candelora se nevica o se plora dell'inverno siamo fora).

Il più noto da noi è: Da la Madona Candeòra | de l'inverno semo fora; | ma se xe piova e vento, | de l'inverno semo drento (o nella quasi corrispondente vulgata triestina: La Madona Candelora, se la vien con sol e bora | de l'inverno semo fora; | Se la vien con piova e vento, | de l'inverno semo drento).

Un po' più movimentata e scettica suona però una sua continuazione:

«Ma – disse il villano alla Candelora – acqua o neve venga giù, che l'inverno non c'è più».

Disse allora il bove: «che nevichi o che piova, l'inverno se ne va quando l'erba è sulla proda».

Disse il vecchio infreddolito: «l'inverno non se ne va prima di San Vito».

Disse la vecchia col caldano: «l'inverno starà finché la foglia di fico come un palmo sarà».

Si voltò l'asino e disse: «non viene il caldo finché tra le stoppie non spunta il cardo».

Rispose la strega: «è cosa sicura che l'inverno arriva quando arriva e dura fin che dura».

Analogamente, osservando le condizioni meteorologiche dei tre giorni della merla, si credeva che sulla base di esse i contadini potessero strologare previsioni sul tempo dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. La fondatezza scientifica e statistica non è più questione che meriti di essere discussa attualmente, tanto sono grandi le "anomalie" climatiche verificatesi nei secoli e in questi ultimi anni. Un fondamento empirico possiamo tuttavia immaginarlo per le epoche in cui si può essere formata la credenza.

Altri vecchi adagi in terra della "Serenissima" si dimostrano più attenti ai consigli "salutistici" che alle previsioni del tempo: Se i giorni de la merla fa un fredo beco, | mescola un goto de graspa a un'ombra de proseco. | Ma se per caso te si piutosto vecio, | ciapa su on libro e ficate in leto.

Perché i giorni della merla si chiamano così?

Lasciando perdere la lotteria meteorologica, conserva un qualche interesse folcloristico chiedersi perché i giorni della merla si chiamino così.

Si dispone di una serie di nuclei narrativi smontabili e rimontabili che possono generare svariate combinazioni, alcune più consequenziali, altre sconclusionate.

Un nucleo sorgivo favolistico, ma non autosufficiente, sembra quello remoto del "merlo beffato" (ancor oggi si dà del "merlo" a qualcuno se è ingenuo, credulone, sciocco): il merlo avendo trascorso un gennaio molto temperato e dolce, e vedendo una giornata soleggiata e calda, si credette l’inverno già finito e fuggendo dal suo padrone gridò: «Più non ti curo Domine, che uscito son dal verno!», per pentirsene subito dopo perché si mise a nevicare e la stagione divenne ancora rigida.

Una risonanza quasi letterale di un detto fattosi proverbiale si affaccia anche in un verso di Dante, nell'episodio del XIII canto del Purgatorio, in cui la nobildonna senese Sapìa Salvani espia il proprio peccato insieme con le anime degli invidiosi della II cornice, patendo – come contrappasso – di avere gli occhi cuciti. Richiesta dal poeta di raccontargli di sè, confessa (vv. 119-123):

... e veggendo la caccia, | letizia presi a tutte altre dispari, | tanto ch'io volsi in sù l'ardita faccia, | gridando a Dio: «Omai più non ti temo!», | come fé 'l merlo per poca bonaccia.

La parafrasi di questi versi si può rendere così: vedendo l’inseguimento [dei senesi sconfitti e messi in fuga dai fiorentini a Colle di Val d'Elsa], mi abbandonai a una gioia senza pari, tanto che io sollevai il viso al cielo, con atteggiamento di sfida, e gridai a Dio «Ormai non ti temo più!», proprio come il merlo che in inverno canta [come se fosse già primavera] dopo solo pochi giorni di sole.

Il v. 123 avrà certo alle spalle un'arcaica reputazione del merlo come animale sciocco, in questo caso perché, quando in pieno inverno fa un po' di bel tempo (poca bonaccia), se la canta come se l'inverno fosse passato: «Più non ti curo, Domine, ché uscito son del verno». Che Dante adombrasse qui, però, la diceria sui giorni della merla, indicante proverbialmente i giorni di gennaio più freddi dell'anno, è un'interpretazione non solo troppo estensiva ma soprattutto non necessaria a giustificare la scelta della similitudine usata per Sapìa, un'estrapolazione che anzi la fa fraintendere. Non si dimentichi che di sè la donna aveva appena detto (vv. 109-11): «Savia non fui, avvegna che Sapìa | fossi chiamata, e fui delli altrui danni | più lieta assai che di ventura mia» (Nella mia vita non fui saggia, nonostante mi chiamassi Sapìa, e fui sempre contenta delle disgrazie altrui più che della mia buona sorte); e al verso 113 aggiungerà: «odi s'i' fui, com'io dico, folle» (ascolta come fui sconsiderata). Dante cesella qui una figura retorica etimologica "savia (=saggia)" e "Sapìa (=saggia)" (termini che derivano entrambi dal verbo latino sapĭo, sapĕre, «aver sapore» ma anche «essere saggio») e l'antitesi tra saggezza e follia, che s'instaura tra gli aggettivi savia (v. 109) e folle (v. 113). Perciò, il merlo scomodato nella similitudine è da pensare coerentemente entro questo alone di significati alti, non certo per i giorni della merla.

Comunque sia, quel «Più non ti curo, Domine, ché uscito son del verno»[1] può ben esser servito ad innescare l'immaginazione fiabesca per le leggende della merla, la maggior parte legate a una merla femmina "bianca" (in natura, oltre al classico merlo corvino presente in gran numero anche nelle nostre città, esiste una versione candida molto rara, una marroncina e una striata bianca e marrone). Dei puzzle componibili e scomponibili possiamo vedere subito gli esempi, come già detto, di un nucleo minimale o di una favola più articolata:

-

Una merla per ripararsi dal gran freddo si rifugiò con i suoi pulcini dentro un comignolo e, rimasti al caldo per tre giorni, quelli più freddi, recuperarono forze e sopravvissero, riemergendo il primo di febbraio tutti neri (o grigi) a causa della fuliggine.

Essendo l'unica merla rimasta in vita diversamente da altri uccelli non sopravvissuti, diede vita a una stirpe di merli neri, che infatti sono i più diffusi. Qui potremmo leggere un tentativo fantasioso di interpretazione del «forte dimorfismo sessuale che si osserva nella livrea del merlo (turdus merula), che è bruna/grigia (becco incluso) nelle femmine, mentre è nera brillante (con becco giallo-arancione) nel maschio» ← Associazione Ornitologica Veneto Orientale | Summa Gallicana) -

Una merla dal bellissimo piumaggio bianco (i merli, in origine, non sarebbero stati neri, ma avrebbero avuto le piume candide e soffici come la neve) era regolarmente strapazzata da Gennaio, mese freddo e ombroso, il quale si divertiva ad aspettare che lei uscisse dal nido in cerca di cibo, per gettare sulla terra freddo e gelo.

La merla gli aveva chiesto di essere più breve, ma non era riuscita a convincerlo né a farlo desistere. Per l’anno successivo, stanca della continua persecuzione, decise di fare provviste sufficienti per 28 giorni (tale era allora la durata di gennaio) e si rintanò nel suo nido al riparo per tutto il mese.

Arrivato l'ultimo giorno, sperando di aver ingannato il cattivo Gennaio, uscì dal nascondiglio e svolazzava cantando e fischiando per sbeffeggiarlo. Il permaloso Gennaio per vendicarsi chiese in prestito tre giorni a Febbraio e si scatenò con bufere di neve, vento, pioggia. La merla per resistere a tanto gelo si riparò in un comignolo per cui saliva il caldo fumo di un camino acceso, acquattata per tre giorni.

Esaurita la bufera, uscì e riprese a volare. Era sì salva, ma la fuliggine aveva irrimediabilmente annerito (o ingrigito, secondo altro racconto) le sue belle piume bianche e da quel momento i merli sarebbero rimasti per sempre di questo nuovo colore.

Ê innestato qui un prerequisito di ordine storico: una diversa remota configurazione del calendario dei mesi. Per capire una richiesta di prestito di tre giorni di gennaio a febbraio, occorre figurarsi un tempo in cui gennaio avesse solo 28 o 29 giorni, come nel calendario arcaico romano cadenzato originariamente su base lunare e poi luni-solare (anche se febbraio in verità non ne ha mai avuti 30 o 31 da poterne cedere tre...). Nella riforma di Numa Pompilio (VIII sec. a. C.) quando furono inseriti i due nuovi mesi Ianuarius e Febrarius, il mese di gennaio contava solo 28 giorni. Col calendario "giuliano" (introdotto da Giulio Cesare, pontifex maximus nel 46 a. C.) gennaio divenne di 31 giorni mentre febbraio di 28.[2] -

In apparenza più realisticamente ambientata in un inverno molto rigido in una Milano "di tanto tempo fa", è la storia, molto simile a quella sopra citata, di una famigliola di merli.

Tutta la città, le strade, i giardini erano coperti dalla neve scesa copiosa. Dentro il nido sotto la grondaia di un palazzo in Porta Nuova, mamma merla, papà merlo e tre piccoli uccellini nati dopo l’estate (che a quel tempo avevano le piume bianche come la neve) soffrivano il freddo stentando a sfamarsi, perché le poche briciole di pane che cadevano in terra dalle tavole degli uomini venivano subito ricoperte dalla neve. Per non morire tutti di fame e di freddo, al papà merlo dopo qualche giorno senza nulla da mangiare non restò che una decisione: partire a cercare il cibo dove la neve non era ancora arrivata. E comunicò alla moglie che intanto l'avrebbe aiutata a spostare il nido sul tetto del palazzo, a fianco del camino, per aspettare il suo ritorno senza patire freddo.

Avvicinato il nido al camino e partito il papà, la mamma e i piccoli poterono scaldarsi tra loro e grazie al fumo che usciva tutto il giorno. Tornato a casa dopo tre giorni, il papà quasi non riuscì più a riconoscere la sua famiglia, perché il fumo nero aveva tinto del suo colore tutte le piume degli uccellini. Per fortuna da quel giorno l’inverno si fece meno rigido e i merli riuscirono a trovare cibo sufficiente per arrivare alla primavera. Da allora però tutti i merli nascono con le piume nere e, per ricordare la famigliola di merli bianchi divenuti neri, gli ultimi tre giorni del mese di gennaio sono detti “i tre giorni della merla”.

Altre arzigogolature pseudostoriche

Sul perché del nome dei "giorni della merla" altre arzigogolature rievocano fatti pseudostorici, apparentemente verosimili ma non documentati, o di evidente invenzione.

-

Entro la cornice del reale passaggio dal calendario istituito da Numa a quello giuliano riformato, si è immaginato che, al tempo di Mediolanum, Giulio Cesare di ritorno dalle Gallie avrebbe incaricato un certo Cornelio Merula, sacerdote del sommo Giove nonché valente astronomo, di riformargli il calendario. La soluzione escogitata fu prendere a prestito tre giorni di febbraio e aggiungerli a gennaio, chiamati perciò i giorni "di Merula", ma poi – storpiati dal popolino come fa di solito con i nomi di cui non intende bene o non ricorda più il significato – ribattezzati ... "di Merla". ← milano.corriere.it/.../i-tre-giorni-merla-tutta-colpa-giulio-cesare.

A parte questo sconosciuto sacerdote-astronomo Merula, bisogna avvertire che merula – in latino sostantivo solo femminile, come lo è avis, il nome della classe degli uccelli – designa tanto il maschio quanto la femmina, mentre in italiano si è sdoppiato in merlo al maschile e merla al femminile. Il passaggio da merula all'italiano merla femminile si sarà dato facilmente, anche senza storpiatura di un ignorante popolino. -

Altre leggende meno note o tramandate solo in ambiti locali sono legate al territorio e non all’animale.

A essere protagonisti in una di queste sono due giovani sposi, Merlo e Merla. Una volta celebrate le nozze al di là del Po, per tornare a casa propria dovrebbero riattraversare il fiume, ma le condizioni climatiche avverse li bloccano a casa di alcuni parenti. Dopo tre giorni la coppia decide di attraversare il fiume ghiacciato. Merla ci riuscì, perché era leggera, ma Merlo ruppe il ghiaccio con il suo peso e morì sprofondando nelle acque gelide.

Il pianto di Merla fu inconsolabile: si dice che lo si senta ancora nelle notti di fine gennaio, scambiato per i sibili del vento. In ricordo di questa tragedia, le giovani in età da marito si recavano sulle rive del Po in quegli stessi giorni per cantare una canzone propiziatoria, il cui ritornello dice: «E di sera e di mattina la sua Merla poverina piange il Merlo e piangerà». -

Il fiume Po completamente gelato è coprotagonista anche di due altre storie, che si ricavano da un libro del 1740 di Sebastiano Pauli (Modi di dire toscani ricercati nella loro origine, Appresso Simone Occhi, Venezia, MDCCXL, p. 341). Nell'una, bellica, ad esempio, si doveva far passare oltre il fiume un cannone molto grande, chiamato la Merla. Per trasportarlo più facilmente, gli uomini aspettarono gli ultimi giorni di gennaio per farlo scivolare sul ghiaccio del fiume gelato. Nell'altra, di nuovo matrimoniale, invece, una nobile Signora di Caravaggio, che veniva chiamata De Merli, doveva attraversare il fiume Po per andare a prendere marito, ma riuscì a farlo solo nei giorni in cui il fiume era ghiacciato.[3]

-

Ne mancano infine alcune sempre in area padana a proposito di una cavalla Merla e ancora del fiume ghiacciato, molto deludenti non tanto perché tragiche nell'esito ma soprattutto perché nessun insegnamento mi sembra che se ne possa trarre (← Il mondo del Forna (Blog di Paolo Fornasari): quella di un contadino della pianura Padana, che, attraversando un fiume gelato con il carro trainato dalla cavalla Merla, è inghiottito dalle acque gelide a causa della rottura del sottile strato di ghiaccio; oppure l'altra su uno dei duchi Gonzaga (ma in alcune versioni è Napoleone) che doveva attraversare il Po.

Questo Gonzaga, bisognoso di un riposino, avvertì il suo servo, alla guida del carro, di svegliarlo quando fossero giunti al fiume. Il servo, arrivato sulle sponde del Po, vide che per il freddo intenso degli ultimi giorni le acque erano ghiacciate e, pensando di fare cosa gradita al duca, incitò la sua cavalla, chiamata Merla, per passare col carro sulla lastra ghiacciata. Siccome giudicò la traversata alquanto agevole, non ritenne necessario svegliare il suo padrone. Quando il Gonzaga si destò, il servo gli disse trionfante che «la Mèrla l’ha passà al Po», facendo montare su tutte le furie il Duca, poiché non aveva obbedito ai suoi ordini. Arrivato a destinazione, lo fece impiccare.

Si poteva finire peggio di così, essendo partiti dalla patetica storia di una merla?

NOTE

- [ ⇑ ] Il detto è riportato anche da Franco Sacchetti nel suo “Il Trecentonovelle” (1399) nella novella CXLIX sull’abate di Tolosa così riassunta: Uno abate di Tolosa con una falsa ipocrisia, facendo vita che da tutti era tenuto santo, fu eletto vescovo di Parigi, là dove essendo a quello che sempre avea desiderato, facendo una vita pomposa e magnifica, si dimostrò tutto il contrario, recando molto bene a termine li beni del vescovado. (it.wikisource.org/.../Il_Trecentonovelle/CXLIX)

- [ ⇑ ] La leggenda dello scambio di giorni tra gennaio e febbraio è occasione almeno per un rapido cenno all'evoluzione del calendario romano. I Romani antichi si accorsero presto che il calendario lunare romuleo di dieci mesi (Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December) era troppo breve (304 giorni) rispetto a quello solare ed inutilizzabile per prevedere l'inizio del susseguirsi delle stagioni. Ad una riforma di tale calendario per farlo coincidere con quello solare mise mano - come tramanda la leggenda - il successivo re Numa Pompilio, aggiungendo due mesi dopo dicembre (il decimo): Januarius (sacro a Giano, dio dell'inizio) e Februarius (dal verbo februare, purificare, perché terminando il vecchio anno con febbraio i cittadini celebravano una grandiosa cerimonia di purificazione). A gennaio assegnò 29 giorni e a febbraio 28. L'anno prendeva una durata di 354 giorni, aumentati di uno poiché a Roma si consideravano di grande sfortuna i numeri pari. Per rimediare alle sfasature comunque irrisolte si aggiungeva ogni tanto (in teoria ad anni alterni) un mese intercalare detto Mercedonius o Mensis Intercalaris di 27 giorni, che seguivano i primi 23 o 24 giorni del mese di febbraio (allora ultimo mese dell'anno) che nel caso di intercalazione veniva accorciato opportunamente, non senza però arbitrii dei pontefici massimi (a cui spettava farlo) per ragioni politiche. Solo il calendario giuliano (46 a.C.) si modellò sul ciclo solare delle stagioni, fissò l'inizio dell'anno al 1° gennaio, eliminò il mese di mercedonio e introdusse l'anno bisestile. Durò in Europa occidentale fino al calendario gregoriano introdotto il 4 ottobre 1582 dal papa Gregorio XIII con la bolla papale Inter gravissimas. Nel mondo contemporaneo è il calendario solare ufficiale di quasi tutti i paesi del mondo.

Ultima curiosità: il nome "calendario" deriva da Kalendae. Ogni mese dell'anno era suddiviso non in settimane o periodi ricorrenti di uguale durata, ma era scandito in tre momenti, quello fisso delle Calende / Kalendae (sempre il 1° giorno del mese) e quelli mobili delle None / Nonae (il 7° o il 5°) e delle Idi / Idus (il 15° o il 13°) in base alle quali si stabilivano i vari giorni contandoli dopo le Kalendae come antecedenti appunto alle None, alle Idi e alle nuove Calende.

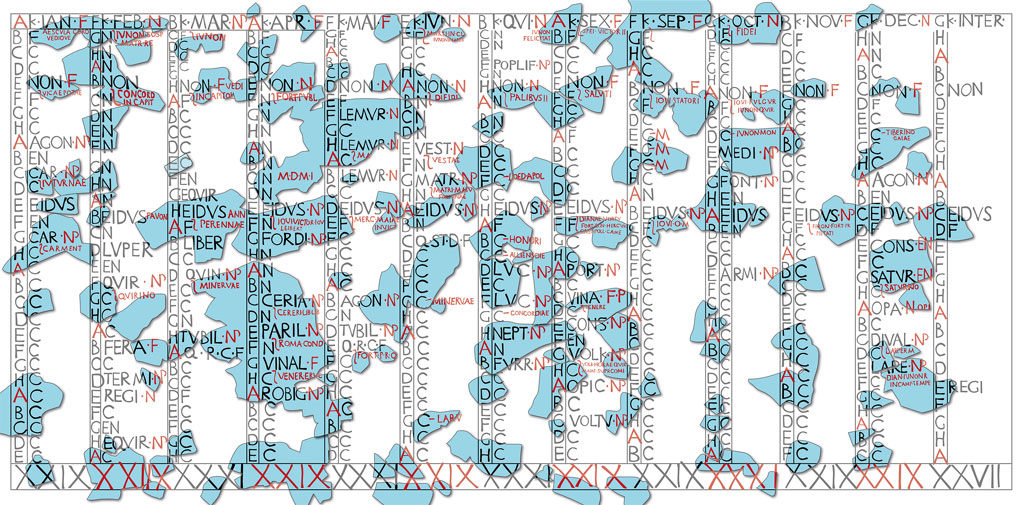

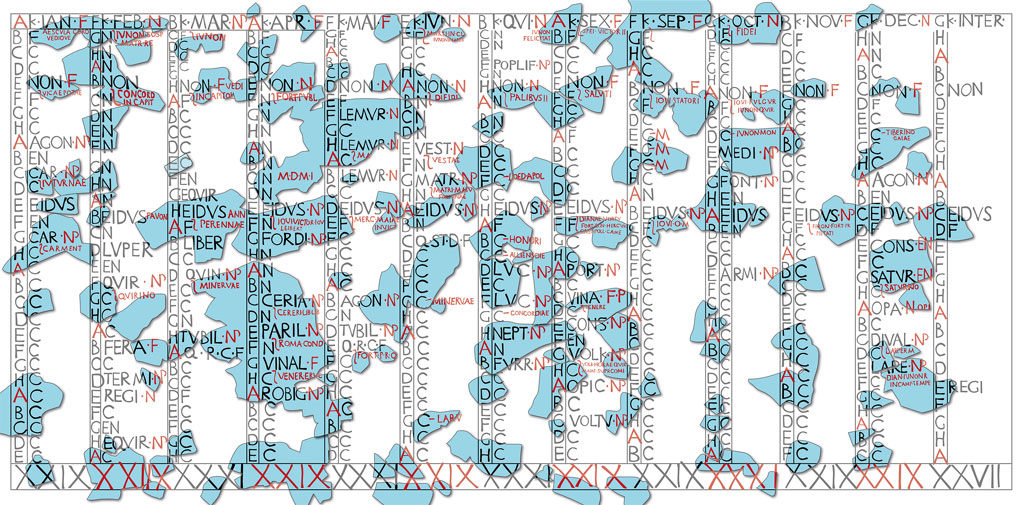

Un esemplare affrescato di calendario romano (del 60 a.C. circa, prima dell'avvento del calendario giuliano), rinvenuto ad Anzio in una cripta sotto quella che fu poi la villa di Nerone, è quello che segue, Fasti Antiates Maiores:

Fonte: it.wikipedia.org/wiki/Fasti_Anziati

Da notare la presenza di una settimana da otto giorni (lettere latine A-H) dei mesi Quintilis ("QVI") e Sextilis ("SEX"), oltre al mese intercalare ("INTER") nell'ultima colonna a destra: sono visibili anche le None ("NON"), le Idi ("EIDVS") e le lettere nundinali. Sul calendario sono inoltre evidenziate le festività: ad esempio, il 27 agosto (lettera C di sextilis) è riportata la Volturnalia mentre il 19 ottobre (lettera E di october) è riportata l'Armilustrium. In basso sono visibili i giorni totali del mese: XXXI, XXIX, XXIIX (febbraio) e XXVII (intercalare) | it.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano

Qualche riferimento per approfondire:- Giovanni Armillotta, I calendari: dall’antica Roma al mondo attuale | generazione-x.net/.../i-calendari-dallantica-roma-al-mondo-attuale

- Il calendario romano | unisalento.it/.../CALENDARIO_ROMANO

- Fatti e curiosità sul calendario gregoriano | focusjunior.it/scuola/storia/calendario-gregoriano-fatti-e-curiosita

- Il calendario romano. Come nasce? | mymayowentcrazy.com/il-calendario-gregoriano-come-nasce-e-come-ci-siamo-arrivati

- [ ⇑ ] Sebastiano Pauli, Modi di dire toscani ricercati nella loro origine, Appresso Simone Occhi, Venezia, MDCCXL | books.google.it/books?id=F5uWPXz5kTcC | Leggi pdf

Testualmente Sebastiano Pauli riferisce così (p. 341): «I milanesi sogliono ancora oggi chiamare gli ultimi tre giorni di Gennaio “I giorni della Merla” in significazione di giorni freddissimi. L’origine del qual dettato dicon esser questo: dovendosi far passare oltre Po un Cannone di prima portata, nomato la Merla, s’aspettò l’occasione di questi giorni: ne’ quali, essendo il Fiume tutto gelato, poté quella macchina esser tratta sopra di quello, che sostenendola diè il comodo di farla giugnere all’altra riva. Altri altrimenti contano: esservi stato, cioè un tempo fa, una Nobile Signora di Caravaggio, nominata de Merli, la quale dovendo traghettare il Po per andare a Marito, non lo poté fare se non in questi giorni, ne’ quali passò sovra il fiume gelato».

Un finalino storico-fotografico sui grandi fiumi ghiacciati a gennaio-febbraio...

Fonti: Il Piave ghiacciato nel febbraio del 1929 a San Donà di Piave, a meno 20 gradi | facebook.com/fiumepiave/posts | L'eccezionale febbraio del 1929: Europa paralizzata dal gelo, Italia irriconoscibile. «meteolive.it», 31/1/2017 | meteolive.it/.../l-eccezionale-febbraio-del-1929...

- focusjunior.it/scuola/storia/calendario-gregoriano-fatti-e-curiosita

- cremonasera.it/cronaca/strani-giorni-della-merla...

- terreceltiche.altervista.org/giorni-merla

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Miti Feste Giochi e Folklore

- Visite: 2155

Sui giorni di passaggio tra gennaio e febbraio non mancano leggende e tradizioni che ancora si festeggiano qua e là sul territorio. Sono in particolare gli ultimi tre giorni di gennaio dal 29 al 31 (oppure, scalando di un giorno, gli ultimi due giorni di gennaio e il primo di febbraio), i cosiddetti giorni della merla, "i più freddi dell'anno", e il 2 febbraio, la candelora.

Della candelora ho già avuto occasione di parlare nel 2020 all’inizio della pandemia quando la data "02.02.2020" ricorreva – evento molto raro – in forma palindroma (che non cambia cioè se viene letta da sinistra a destra o viceversa; dal greco antico πάλιν, pálin, «di nuovo», e δρóμος, drómos, «percorso», «che può essere percorso in entrambi i sensi»). → 02.02.2020 La candelora palindroma

Ora vorrei proporvi un excursus sui giorni della merla.

Già per la candelora si tramandano numerosi proverbi dialettali meteorologici − in ogni regione − cui si attribuisce una capacità di prevedere la fine dell'inverno, anche in contrasto fra loro (cfr. it.wikipedia.org/wiki/Per la santa Candelora se nevica o se plora dell'inverno siamo fora).

Il più noto da noi è: Da la Madona Candeòra | de l'inverno semo fora; | ma se xe piova e vento, | de l'inverno semo drento (o nella quasi corrispondente vulgata triestina: La Madona Candelora, se la vien con sol e bora | de l'inverno semo fora; | Se la vien con piova e vento, | de l'inverno semo drento).

Un po' più movimentata e scettica suona però una sua continuazione:

«Ma – disse il villano alla Candelora – acqua o neve venga giù, che l'inverno non c'è più».

Disse allora il bove: «che nevichi o che piova, l'inverno se ne va quando l'erba è sulla proda».

Disse il vecchio infreddolito: «l'inverno non se ne va prima di San Vito».

Disse la vecchia col caldano: «l'inverno starà finché la foglia di fico come un palmo sarà».

Si voltò l'asino e disse: «non viene il caldo finché tra le stoppie non spunta il cardo».

Rispose la strega: «è cosa sicura che l'inverno arriva quando arriva e dura fin che dura».

Analogamente, osservando le condizioni meteorologiche dei tre giorni della merla, si credeva che sulla base di esse i contadini potessero strologare previsioni sul tempo dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. La fondatezza scientifica e statistica non è più questione che meriti di essere discussa attualmente, tanto sono grandi le "anomalie" climatiche verificatesi nei secoli e in questi ultimi anni. Un fondamento empirico possiamo tuttavia immaginarlo per le epoche in cui si può essere formata la credenza.

Altri vecchi adagi in terra della "Serenissima" si dimostrano più attenti ai consigli "salutistici" che alle previsioni del tempo: Se i giorni de la merla fa un fredo beco, | mescola un goto de graspa a un'ombra de proseco. | Ma se per caso te si piutosto vecio, | ciapa su on libro e ficate in leto.

Perché i giorni della merla si chiamano così?

Lasciando perdere la lotteria meteorologica, conserva un qualche interesse folcloristico chiedersi perché i giorni della merla si chiamino così.

Si dispone di una serie di nuclei narrativi smontabili e rimontabili che possono generare svariate combinazioni, alcune più consequenziali, altre sconclusionate.

Un nucleo sorgivo favolistico, ma non autosufficiente, sembra quello remoto del "merlo beffato" (ancor oggi si dà del "merlo" a qualcuno se è ingenuo, credulone, sciocco): il merlo avendo trascorso un gennaio molto temperato e dolce, e vedendo una giornata soleggiata e calda, si credette l’inverno già finito e fuggendo dal suo padrone gridò: «Più non ti curo Domine, che uscito son dal verno!», per pentirsene subito dopo perché si mise a nevicare e la stagione divenne ancora rigida.

Una risonanza quasi letterale di un detto fattosi proverbiale si affaccia anche in un verso di Dante, nell'episodio del XIII canto del Purgatorio, in cui la nobildonna senese Sapìa Salvani espia il proprio peccato insieme con le anime degli invidiosi della II cornice, patendo – come contrappasso – di avere gli occhi cuciti. Richiesta dal poeta di raccontargli di sè, confessa (vv. 119-123):

... e veggendo la caccia, | letizia presi a tutte altre dispari, | tanto ch'io volsi in sù l'ardita faccia, | gridando a Dio: «Omai più non ti temo!», | come fé 'l merlo per poca bonaccia.

La parafrasi di questi versi si può rendere così: vedendo l’inseguimento [dei senesi sconfitti e messi in fuga dai fiorentini a Colle di Val d'Elsa], mi abbandonai a una gioia senza pari, tanto che io sollevai il viso al cielo, con atteggiamento di sfida, e gridai a Dio «Ormai non ti temo più!», proprio come il merlo che in inverno canta [come se fosse già primavera] dopo solo pochi giorni di sole.

Il v. 123 avrà certo alle spalle un'arcaica reputazione del merlo come animale sciocco, in questo caso perché, quando in pieno inverno fa un po' di bel tempo (poca bonaccia), se la canta come se l'inverno fosse passato: «Più non ti curo, Domine, ché uscito son del verno». Che Dante adombrasse qui, però, la diceria sui giorni della merla, indicante proverbialmente i giorni di gennaio più freddi dell'anno, è un'interpretazione non solo troppo estensiva ma soprattutto non necessaria a giustificare la scelta della similitudine usata per Sapìa, un'estrapolazione che anzi la fa fraintendere. Non si dimentichi che di sè la donna aveva appena detto (vv. 109-11): «Savia non fui, avvegna che Sapìa | fossi chiamata, e fui delli altrui danni | più lieta assai che di ventura mia» (Nella mia vita non fui saggia, nonostante mi chiamassi Sapìa, e fui sempre contenta delle disgrazie altrui più che della mia buona sorte); e al verso 113 aggiungerà: «odi s'i' fui, com'io dico, folle» (ascolta come fui sconsiderata). Dante cesella qui una figura retorica etimologica "savia (=saggia)" e "Sapìa (=saggia)" (termini che derivano entrambi dal verbo latino sapĭo, sapĕre, «aver sapore» ma anche «essere saggio») e l'antitesi tra saggezza e follia, che s'instaura tra gli aggettivi savia (v. 109) e folle (v. 113). Perciò, il merlo scomodato nella similitudine è da pensare coerentemente entro questo alone di significati alti, non certo per i giorni della merla.

Comunque sia, quel «Più non ti curo, Domine, ché uscito son del verno»[1] può ben esser servito ad innescare l'immaginazione fiabesca per le leggende della merla, la maggior parte legate a una merla femmina "bianca" (in natura, oltre al classico merlo corvino presente in gran numero anche nelle nostre città, esiste una versione candida molto rara, una marroncina e una striata bianca e marrone). Dei puzzle componibili e scomponibili possiamo vedere subito gli esempi, come già detto, di un nucleo minimale o di una favola più articolata:

-

Una merla per ripararsi dal gran freddo si rifugiò con i suoi pulcini dentro un comignolo e, rimasti al caldo per tre giorni, quelli più freddi, recuperarono forze e sopravvissero, riemergendo il primo di febbraio tutti neri (o grigi) a causa della fuliggine.

Essendo l'unica merla rimasta in vita diversamente da altri uccelli non sopravvissuti, diede vita a una stirpe di merli neri, che infatti sono i più diffusi. Qui potremmo leggere un tentativo fantasioso di interpretazione del «forte dimorfismo sessuale che si osserva nella livrea del merlo (turdus merula), che è bruna/grigia (becco incluso) nelle femmine, mentre è nera brillante (con becco giallo-arancione) nel maschio» ← Associazione Ornitologica Veneto Orientale | Summa Gallicana) -

Una merla dal bellissimo piumaggio bianco (i merli, in origine, non sarebbero stati neri, ma avrebbero avuto le piume candide e soffici come la neve) era regolarmente strapazzata da Gennaio, mese freddo e ombroso, il quale si divertiva ad aspettare che lei uscisse dal nido in cerca di cibo, per gettare sulla terra freddo e gelo.

La merla gli aveva chiesto di essere più breve, ma non era riuscita a convincerlo né a farlo desistere. Per l’anno successivo, stanca della continua persecuzione, decise di fare provviste sufficienti per 28 giorni (tale era allora la durata di gennaio) e si rintanò nel suo nido al riparo per tutto il mese.

Arrivato l'ultimo giorno, sperando di aver ingannato il cattivo Gennaio, uscì dal nascondiglio e svolazzava cantando e fischiando per sbeffeggiarlo. Il permaloso Gennaio per vendicarsi chiese in prestito tre giorni a Febbraio e si scatenò con bufere di neve, vento, pioggia. La merla per resistere a tanto gelo si riparò in un comignolo per cui saliva il caldo fumo di un camino acceso, acquattata per tre giorni.

Esaurita la bufera, uscì e riprese a volare. Era sì salva, ma la fuliggine aveva irrimediabilmente annerito (o ingrigito, secondo altro racconto) le sue belle piume bianche e da quel momento i merli sarebbero rimasti per sempre di questo nuovo colore.

Ê innestato qui un prerequisito di ordine storico: una diversa remota configurazione del calendario dei mesi. Per capire una richiesta di prestito di tre giorni di gennaio a febbraio, occorre figurarsi un tempo in cui gennaio avesse solo 28 o 29 giorni, come nel calendario arcaico romano cadenzato originariamente su base lunare e poi luni-solare (anche se febbraio in verità non ne ha mai avuti 30 o 31 da poterne cedere tre...). Nella riforma di Numa Pompilio (VIII sec. a. C.) quando furono inseriti i due nuovi mesi Ianuarius e Febrarius, il mese di gennaio contava solo 28 giorni. Col calendario "giuliano" (introdotto da Giulio Cesare, pontifex maximus nel 46 a. C.) gennaio divenne di 31 giorni mentre febbraio di 28.[2] -

In apparenza più realisticamente ambientata in un inverno molto rigido in una Milano "di tanto tempo fa", è la storia, molto simile a quella sopra citata, di una famigliola di merli.

Tutta la città, le strade, i giardini erano coperti dalla neve scesa copiosa. Dentro il nido sotto la grondaia di un palazzo in Porta Nuova, mamma merla, papà merlo e tre piccoli uccellini nati dopo l’estate (che a quel tempo avevano le piume bianche come la neve) soffrivano il freddo stentando a sfamarsi, perché le poche briciole di pane che cadevano in terra dalle tavole degli uomini venivano subito ricoperte dalla neve. Per non morire tutti di fame e di freddo, al papà merlo dopo qualche giorno senza nulla da mangiare non restò che una decisione: partire a cercare il cibo dove la neve non era ancora arrivata. E comunicò alla moglie che intanto l'avrebbe aiutata a spostare il nido sul tetto del palazzo, a fianco del camino, per aspettare il suo ritorno senza patire freddo.

Avvicinato il nido al camino e partito il papà, la mamma e i piccoli poterono scaldarsi tra loro e grazie al fumo che usciva tutto il giorno. Tornato a casa dopo tre giorni, il papà quasi non riuscì più a riconoscere la sua famiglia, perché il fumo nero aveva tinto del suo colore tutte le piume degli uccellini. Per fortuna da quel giorno l’inverno si fece meno rigido e i merli riuscirono a trovare cibo sufficiente per arrivare alla primavera. Da allora però tutti i merli nascono con le piume nere e, per ricordare la famigliola di merli bianchi divenuti neri, gli ultimi tre giorni del mese di gennaio sono detti “i tre giorni della merla”.

Altre arzigogolature pseudostoriche

Sul perché del nome dei "giorni della merla" altre arzigogolature rievocano fatti pseudostorici, apparentemente verosimili ma non documentati, o di evidente invenzione.

-

Entro la cornice del reale passaggio dal calendario istituito da Numa a quello giuliano riformato, si è immaginato che, al tempo di Mediolanum, Giulio Cesare di ritorno dalle Gallie avrebbe incaricato un certo Cornelio Merula, sacerdote del sommo Giove nonché valente astronomo, di riformargli il calendario. La soluzione escogitata fu prendere a prestito tre giorni di febbraio e aggiungerli a gennaio, chiamati perciò i giorni "di Merula", ma poi – storpiati dal popolino come fa di solito con i nomi di cui non intende bene o non ricorda più il significato – ribattezzati ... "di Merla". ← milano.corriere.it/.../i-tre-giorni-merla-tutta-colpa-giulio-cesare.

A parte questo sconosciuto sacerdote-astronomo Merula, bisogna avvertire che merula – in latino sostantivo solo femminile, come lo è avis, il nome della classe degli uccelli – designa tanto il maschio quanto la femmina, mentre in italiano si è sdoppiato in merlo al maschile e merla al femminile. Il passaggio da merula all'italiano merla femminile si sarà dato facilmente, anche senza storpiatura di un ignorante popolino. -

Altre leggende meno note o tramandate solo in ambiti locali sono legate al territorio e non all’animale.

A essere protagonisti in una di queste sono due giovani sposi, Merlo e Merla. Una volta celebrate le nozze al di là del Po, per tornare a casa propria dovrebbero riattraversare il fiume, ma le condizioni climatiche avverse li bloccano a casa di alcuni parenti. Dopo tre giorni la coppia decide di attraversare il fiume ghiacciato. Merla ci riuscì, perché era leggera, ma Merlo ruppe il ghiaccio con il suo peso e morì sprofondando nelle acque gelide.

Il pianto di Merla fu inconsolabile: si dice che lo si senta ancora nelle notti di fine gennaio, scambiato per i sibili del vento. In ricordo di questa tragedia, le giovani in età da marito si recavano sulle rive del Po in quegli stessi giorni per cantare una canzone propiziatoria, il cui ritornello dice: «E di sera e di mattina la sua Merla poverina piange il Merlo e piangerà». -

Il fiume Po completamente gelato è coprotagonista anche di due altre storie, che si ricavano da un libro del 1740 di Sebastiano Pauli (Modi di dire toscani ricercati nella loro origine, Appresso Simone Occhi, Venezia, MDCCXL, p. 341). Nell'una, bellica, ad esempio, si doveva far passare oltre il fiume un cannone molto grande, chiamato la Merla. Per trasportarlo più facilmente, gli uomini aspettarono gli ultimi giorni di gennaio per farlo scivolare sul ghiaccio del fiume gelato. Nell'altra, di nuovo matrimoniale, invece, una nobile Signora di Caravaggio, che veniva chiamata De Merli, doveva attraversare il fiume Po per andare a prendere marito, ma riuscì a farlo solo nei giorni in cui il fiume era ghiacciato.[3]

-

Ne mancano infine alcune sempre in area padana a proposito di una cavalla Merla e ancora del fiume ghiacciato, molto deludenti non tanto perché tragiche nell'esito ma soprattutto perché nessun insegnamento mi sembra che se ne possa trarre (← Il mondo del Forna (Blog di Paolo Fornasari): quella di un contadino della pianura Padana, che, attraversando un fiume gelato con il carro trainato dalla cavalla Merla, è inghiottito dalle acque gelide a causa della rottura del sottile strato di ghiaccio; oppure l'altra su uno dei duchi Gonzaga (ma in alcune versioni è Napoleone) che doveva attraversare il Po.

Questo Gonzaga, bisognoso di un riposino, avvertì il suo servo, alla guida del carro, di svegliarlo quando fossero giunti al fiume. Il servo, arrivato sulle sponde del Po, vide che per il freddo intenso degli ultimi giorni le acque erano ghiacciate e, pensando di fare cosa gradita al duca, incitò la sua cavalla, chiamata Merla, per passare col carro sulla lastra ghiacciata. Siccome giudicò la traversata alquanto agevole, non ritenne necessario svegliare il suo padrone. Quando il Gonzaga si destò, il servo gli disse trionfante che «la Mèrla l’ha passà al Po», facendo montare su tutte le furie il Duca, poiché non aveva obbedito ai suoi ordini. Arrivato a destinazione, lo fece impiccare.

Si poteva finire peggio di così, essendo partiti dalla patetica storia di una merla?

NOTE

- [ ⇑ ] Il detto è riportato anche da Franco Sacchetti nel suo “Il Trecentonovelle” (1399) nella novella CXLIX sull’abate di Tolosa così riassunta: Uno abate di Tolosa con una falsa ipocrisia, facendo vita che da tutti era tenuto santo, fu eletto vescovo di Parigi, là dove essendo a quello che sempre avea desiderato, facendo una vita pomposa e magnifica, si dimostrò tutto il contrario, recando molto bene a termine li beni del vescovado. (it.wikisource.org/.../Il_Trecentonovelle/CXLIX)

- [ ⇑ ] La leggenda dello scambio di giorni tra gennaio e febbraio è occasione almeno per un rapido cenno all'evoluzione del calendario romano. I Romani antichi si accorsero presto che il calendario lunare romuleo di dieci mesi (Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December) era troppo breve (304 giorni) rispetto a quello solare ed inutilizzabile per prevedere l'inizio del susseguirsi delle stagioni. Ad una riforma di tale calendario per farlo coincidere con quello solare mise mano - come tramanda la leggenda - il successivo re Numa Pompilio, aggiungendo due mesi dopo dicembre (il decimo): Januarius (sacro a Giano, dio dell'inizio) e Februarius (dal verbo februare, purificare, perché terminando il vecchio anno con febbraio i cittadini celebravano una grandiosa cerimonia di purificazione). A gennaio assegnò 29 giorni e a febbraio 28. L'anno prendeva una durata di 354 giorni, aumentati di uno poiché a Roma si consideravano di grande sfortuna i numeri pari. Per rimediare alle sfasature comunque irrisolte si aggiungeva ogni tanto (in teoria ad anni alterni) un mese intercalare detto Mercedonius o Mensis Intercalaris di 27 giorni, che seguivano i primi 23 o 24 giorni del mese di febbraio (allora ultimo mese dell'anno) che nel caso di intercalazione veniva accorciato opportunamente, non senza però arbitrii dei pontefici massimi (a cui spettava farlo) per ragioni politiche. Solo il calendario giuliano (46 a.C.) si modellò sul ciclo solare delle stagioni, fissò l'inizio dell'anno al 1° gennaio, eliminò il mese di mercedonio e introdusse l'anno bisestile. Durò in Europa occidentale fino al calendario gregoriano introdotto il 4 ottobre 1582 dal papa Gregorio XIII con la bolla papale Inter gravissimas. Nel mondo contemporaneo è il calendario solare ufficiale di quasi tutti i paesi del mondo.

Ultima curiosità: il nome "calendario" deriva da Kalendae. Ogni mese dell'anno era suddiviso non in settimane o periodi ricorrenti di uguale durata, ma era scandito in tre momenti, quello fisso delle Calende / Kalendae (sempre il 1° giorno del mese) e quelli mobili delle None / Nonae (il 7° o il 5°) e delle Idi / Idus (il 15° o il 13°) in base alle quali si stabilivano i vari giorni contandoli dopo le Kalendae come antecedenti appunto alle None, alle Idi e alle nuove Calende.

Un esemplare affrescato di calendario romano (del 60 a.C. circa, prima dell'avvento del calendario giuliano), rinvenuto ad Anzio in una cripta sotto quella che fu poi la villa di Nerone, è quello che segue, Fasti Antiates Maiores:

Fonte: it.wikipedia.org/wiki/Fasti_Anziati

Da notare la presenza di una settimana da otto giorni (lettere latine A-H) dei mesi Quintilis ("QVI") e Sextilis ("SEX"), oltre al mese intercalare ("INTER") nell'ultima colonna a destra: sono visibili anche le None ("NON"), le Idi ("EIDVS") e le lettere nundinali. Sul calendario sono inoltre evidenziate le festività: ad esempio, il 27 agosto (lettera C di sextilis) è riportata la Volturnalia mentre il 19 ottobre (lettera E di october) è riportata l'Armilustrium. In basso sono visibili i giorni totali del mese: XXXI, XXIX, XXIIX (febbraio) e XXVII (intercalare) | it.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano

Qualche riferimento per approfondire:- Giovanni Armillotta, I calendari: dall’antica Roma al mondo attuale | generazione-x.net/.../i-calendari-dallantica-roma-al-mondo-attuale

- Il calendario romano | unisalento.it/.../CALENDARIO_ROMANO

- Fatti e curiosità sul calendario gregoriano | focusjunior.it/scuola/storia/calendario-gregoriano-fatti-e-curiosita

- Il calendario romano. Come nasce? | mymayowentcrazy.com/il-calendario-gregoriano-come-nasce-e-come-ci-siamo-arrivati

- [ ⇑ ] Sebastiano Pauli, Modi di dire toscani ricercati nella loro origine, Appresso Simone Occhi, Venezia, MDCCXL | books.google.it/books?id=F5uWPXz5kTcC | Leggi pdf

Testualmente Sebastiano Pauli riferisce così (p. 341): «I milanesi sogliono ancora oggi chiamare gli ultimi tre giorni di Gennaio “I giorni della Merla” in significazione di giorni freddissimi. L’origine del qual dettato dicon esser questo: dovendosi far passare oltre Po un Cannone di prima portata, nomato la Merla, s’aspettò l’occasione di questi giorni: ne’ quali, essendo il Fiume tutto gelato, poté quella macchina esser tratta sopra di quello, che sostenendola diè il comodo di farla giugnere all’altra riva. Altri altrimenti contano: esservi stato, cioè un tempo fa, una Nobile Signora di Caravaggio, nominata de Merli, la quale dovendo traghettare il Po per andare a Marito, non lo poté fare se non in questi giorni, ne’ quali passò sovra il fiume gelato».

Un finalino storico-fotografico sui grandi fiumi ghiacciati a gennaio-febbraio...

Fonti: Il Piave ghiacciato nel febbraio del 1929 a San Donà di Piave, a meno 20 gradi | facebook.com/fiumepiave/posts | L'eccezionale febbraio del 1929: Europa paralizzata dal gelo, Italia irriconoscibile. «meteolive.it», 31/1/2017 | meteolive.it/.../l-eccezionale-febbraio-del-1929...

- focusjunior.it/scuola/storia/calendario-gregoriano-fatti-e-curiosita

- cremonasera.it/cronaca/strani-giorni-della-merla...

- terreceltiche.altervista.org/giorni-merla

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Miti Feste Giochi e Folklore

- Visite: 1787

Vi invito a leggere - se non l'avete già fatto gli scorsi anni - gli spunti presenti negli articoli già pubblicati in locusglobus:

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Miti Feste Giochi e Folklore

- Visite: 2349

Non sono diventato improvvisamente venetista. La tradizione può restare fattore culturale anche senza nostalgie passatiste, superate dalla storia, e la conoscenza di elementi culturali caratterizzanti della propria storia passata è foriera di consapevolezza anche per il presente.

"Bon cao de ano" ricorda un calcolo arcaico del ciclo annuale che si faceva cominciare con la fine della stagione più fredda e l'imminente arrivo della primavera che portava al risveglio della natura, ad un nuovo inizio.

All’epoca della Serenissima, l’anno iniziava il primo marzo, non il primo gennaio come indicato dal calendario giuliano (riformato da Giulio Cesare) e poi gregoriano. Se si iniziano a contare i mesi da marzo, diventa comprensibile perché il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo mese dell'anno conservino il nome latino di September, October, November e December. Il quinto e il sesto (originariamente Quintilis e Sextilis) erano diventati Julius e Augustus in onore di Cesare e di Augusto.

Molti antichi documenti veneziani riportano perciò la data accompagnata dalla sigla m.v. (more veneto) per specificare come il calendario fosse "secondo l'usanza veneta". La dicitura continuò ad essere usata ufficialmente fino alla caduta del XVIII secolo, anche dopo l'uniformazione alla riforma gregoriana (1582) del calendario, per non confondere i due sistemi: ad esempio, iniziando l’anno il primo marzo, il gennaio 1582 "more veneto", corrispondeva al gennaio 1583 del calendario gregoriano.

Il Bati Marso

Vegnì fora zente, vegnì

vegnì in strada a far casoto,

a bàtare Marso co coerci, tece e pignate!

A la Natura dovemo farghe corajo, sigando e cantando,

par svejar fora i spiriti de la tera!

Vegnì fora tuti bei e bruti.

Bati, bati Marso che ‘l mato va descalso,

femo casoto fin che riva sera

e ciamemo co forsa ea Primavera!

Vegnì fora zente, vegnì fora!

Venite fuori, venite

venite fuori a far confusione,

venite a battere Marzo con coperchi e pentole!

Alla natura dobbiamo far coraggio, urlando e cantando,

per svegliare gli spiriti della terra!

Venite fuori tutti, belli e brutti.

Batti, batti Marzo, che il matto gira scalzo,

facciamo confusione fino a sera

e chiamiamo con forza la primavera!

Venite fuori, venite fuori!

Il Bati Marso era una festa che accompagnava sia il Cao de ano, sia i giorni precedenti: andar in giro per le strade con pentole, coperchi e altri strumenti musicali fatti in casa battendoli e facendo una gran confusione, per scacciare l’inverno e il freddo e propiziare l’arrivo della bella stagione...

La tradizione si è mantenuta nei secoli e in alcune parti del Veneto ancora si canticchia questa filastrocca.

Un Bati Marso euganeo

[Danilo Montin | euganeamente.it/bati-marso] All’imbrunire del primo giorno di marzo s-ciàpi (gruppi) di giovani andavano per le strade dei paesi, fermandosi davanti alle case delle tose (ragazze) da sposare, e con trombe, corni, campanelli e bidoni vuoti incominciavano una diabolica sinfonia, accompagnati da urla e fisci (fischi). Terminato il baccano, il caporione della comitiva chiamava per nome la ragazza da maritare, annunciandole un buon partito, assegnandole cioè un marìo (marito). Ecco una parte della lunga filastrocca che veniva detta in tale occasione:

Ti (nome della ragazza) se non ti si al balcon,

leva suzo (su) che xe arivà un buon partito,

ma che partito che sia mi non lo so;

speta che me supia (soffia) il naso e dopo te lo dirò.

Xe qua Marso, e Marso volen che sia

de la bela ragassìa.

Qualche volta per far arrabbiare le ragazze più superbe, questi ragazzi proponevano per marito un vecio, un stùrpio o un desgrassià (un vecchio, uno storpio o uno sciancato); allora, piene di rabbia, invece d’invitare i giovani a bere un bicchiere di vino, dalle finestre buttavano giù un caìn (catino) d’acqua fredda o, peggio ancora, un vaso da notte!

* * * * *

Ho dedicato altri articoli al "Capodanno veneto". Se volete rileggerli...

- «Bon dì e Bon Ano, homo da ben». La Madonna parla in veneto | 1/3/2019

- Accadde oggi | 5 marzo 1510: «Bon dì e bon ano, homini da ben!». Gli auguri della Madonna in lingua veneta per l’anno nuovo | 1/3/2020

- Accadde oggi | 4 ottobre 1582: entra in vigore il calendario gregoriano | 15/10/2020

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Miti Feste Giochi e Folklore

- Visite: 4128

In Campo San Polo Venezia, 1958 | Fonte della foto: live.comune.venezia.it/giochi-perduti

[1874] Giuochi popolari veneziani raccolti e descritti da Domenico Giuseppe Bernoni, Tipografia Melchiorre Fontana, Venezia, 1874 | ia800206.us.archive.org | Leggi pdf

La Piereta | «Questo giuoco si fa per lo più da ragazze. Una di loro nasconde una pietruzza che dalle compagne, le quali frattanto se ne devono star ritirate, dev’essere ritrovata. Al grido del chichirichì, esse escono da dove sono, e tosto si pongono sulle traccie dell’oggetto nascosto. Dalle parole poi di aqua, fogheto, fogo, fogon, che son ripetute da chi nascose la pietruzza, a seconda che le compagne vi stanno lungi, o più appresso, o ancor più vicino, o accosto, esse hanno una direzione sicura per poter riescire nell'intento cui mirano. Scoperta la piereta, si ripiglia il giuoco, restando a nasconderla la ragazza che l’ebbe trovata.

Giochi perduti, 24/11/2016 | live.comune.venezia.it/giochi-perduti

Fonte della foto: ilbacodaseta.org

Antichi giochi "da grandi"

Nel sito dell'associazione no-profit Arzanà (nome antico dell’Arsenale di stato Veneziano tramandato da Dante nella Divina Commedia), finalizzata allo studio, al restauro e alla conservazione delle imbarcazioni tradizionali della laguna di Venezia, una sezione è dedicata a ricordare ed illustrare una serie di antichi giochi popolari: Giochi da campo (taluni crudeli e cruenti), Regate e Naumachie (combattimenti navali), Forze d'Ercole (piramidi umane), Tauromachie (caccia ai tori), Sfide sui Ponti dei Pugni ... Non pura rassegna di curiosità, ma anche pretesto per rimeditare sull'uso "politico" di questi giochi, attraverso i secoli: disciplinati e incoraggiati dalla Repubblica (che li equiparava quasi ad addestramenti bellici); utili a mantenere - sotto l'apparenza ufficiale di gioco - la popolazione divisa, per minimizzare il rischio di sommosse popolari; a volte promossi e fatti allestire a divertimento di personalità straniere in visita.

Joseph Heintz il Giovane, Competizione al ponte dei pugni a Venezia, 1673 | Fonte: it.wikipedia.org/wiki

Per esempio le sfide di pugni sui ponti (non solo sul Rio di San Barnaba, divenuto il più celebre, ma anche su altri ponti) erano fra i giochi più violenti, di origini antichissime e basate sulla rivalità tra due fazioni popolari, i Castellani (in riferimento alla Basilica di San Pietro in Castello, abitanti della zona est della città e principalmente operai) e i Nicolotti, (in riferimento alla Chiesa di San Nicolò dei Mendicoli, abitanti della zona ovest, principalmente pescatori). Potevano durare tutta la notte e trasformarsi in zuffe forsennate con morti e feriti; i combattenti, precipitando in acqua, se ancora vivi e non troppo tramortiti, risalivano sul ponte a malmenarsi con più furore di prima. Nelle epoche più remote le squadre si affrontavano addirittura con bastoni, uso via via diradatosi e definitivamente proibito nel tardo Cinquecento, a favore dei pugni. Il Consiglio dei Dieci vietò le battaglie sui ponti solo con un decreto settecentesco, dopo una sanguinosa lotta partita con i pugni ma arrivata a coltelli e sassi, sostituendole con altri esercizi, quali regate o piramidi umane.

- Achille Bertarelli, Di alcuni giuochi popolari veneziani (Contributo iconografico), «Lares», Vol. 9, No. 4 (Agosto 1938), pp. 247-250 | jstor.org/26238271

- Antichi giochi popolari, «arzanà» | arzana.org/antichi-giochi-popolari

Altre letture

- Ponte dei Pugni | venipedia.it | venipedia.it/ponte-dei-pugni

- Giulia Mattioli, Venezia, l'incredibile storia del Ponte dei Pugni. Perché uno dei ponti più celebri di Dorsoduro si chiama così?, 07.01.2020, «turismo.it» | turismo.it/cultura

Pompeo Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica, Ist. It. D'arti Grafiche Edit. Tip., Bergamo, 1927 | asa.archiviostudiadriatici.it/libria:319543 - Pompeo Molmenti, La vie privée à Venise depuis les premiers temps jusqu'à la chute de la république, Ferdinando Ongania Edit., Venezia, 1882 | archive.org/b24853161 | Leggi pdf

- Pompeo Molmenti, La vie privée à Venise depuis l'origine jusqu'à la chute de la république, Ferdinando Ongania Edit., Venezia, 1895 | archive.org/laviepriveevenis00molm | Leggi pdf

- Alessandro Torre, A Venezia nel '600 i primi calci a un pallone su un campo dei gesuiti, «La Nuova di Venezia e Mestre», 6.4.2014 | nuovavenezia.gelocal.it

Giocco del Ballone in campo alli Gesuiti | Fonte: arzana.org

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Miti Feste Giochi e Folklore

- Visite: 3583

Quest'anno la santa Candelora fa l'enigmista e combina una data palindroma, che non cambia cioè se viene letta da sinistra a destra o viceversa: 02.02.2020. È palindroma sia per noi, sia per chi utilizza notazioni differenti, come gli anglosassoni che all'anno fanno seguire il mese e il giorno: anche a New York il «palindrome day» sarà 2020.02.02. La precedente data palindroma mondiale fu l'11 novembre 1111 (11.11.1111) in pieno Medioevo; la prossima sarà il 12 dicembre 2121 (12.12.2121).

La ricorrenza cristiana popolarmente chiamata Candelora è celebrata il 2 febbraio, essendo stata istituita come festa della Presentazione di Gesù al Tempio e della Purificazione della Vergine Maria. Secondo il Levitico biblico (12, 2-4), una donna dopo il parto di un maschio era ritenuta impura del sangue mestruale per un periodo di quaranta giorni e doveva andare al Tempio per purificarsi. I 40 giorni dopo il 25 dicembre, parto di Gesù, cadono appunto il 2 febbraio. Prende il nome di Candelora (di probabile derivazione latina: candelorum o festum candelarum) dal rito di benedizione delle candele, simbolo di Cristo (appellato «luce per illuminare le genti» da Simeone al momento della presentazione al Tempio), portate dai fedeli, da conservare poi in casa e accendere per scongiurare calamità e tempeste.

Nella ricorrenza cristianizzata, collocata a mezzo inverno nel tempo astronomico, si riconosce l'apparentamento con alcune celebrazioni legate al ritorno della luce in alcune tradizioni religiose pre-cristiane, nella fase dell’anno in cui, sebbene l’inverno risulti ancora climaticamente rigido, la luce manifestata con il solstizio d’inverno inizia a essere percepita in modo più chiaro. Esempi ne sono la festa celtica di Imbolc (1° febbraio, nel punto mediano tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera) e, nel mondo romano, le feste della Dea Februa (Iunio Februata = Giunone purificata) e gli antichi Lupercali rispettivamente l'una alle calende di febbraio (il 1°) e gli altri alle idi di febbraio (il 15), ultimo mese dell'anno per i romani.

Imbolc (da imbolg = nel grembo) era sotto gli auspici della dea Brigit (o Brighid, da breo, fuoco), divinità del fuoco, della tradizione e della guarigione, e contemplava l'accensione di fuochi e falò rituali che simboleggiavano la luce e al tempo stesso la richiamavano. Brigit fu sostituita, con l'avvento dell'era cristiana, da santa Brigida, considerata evangelizzatrice d'Irlanda, a cui vengono attribuite molte caratteristiche dell'antica divinità.

Una ricodificazione cristiana è attestata anche per l'antica festa dei Lupercali (← it.wikipedia.org | treccani.it) che combinava riti di fertilità e purificazione/propiziazione, tenacemente durata lungo i secoli fino all'Alto Medioevo. A papa Gelasio (492-496) si attribuisce la proibizione ai fedeli di partecipare in qualsiasi modo alla cerimonia, mentre non è provato che a lui sia riconducibile anche la sostituzione della festa della Purificazione di Maria a quella dei Lupercali - da celebrare proprio attorno alle idi di febbraio, cioè 40 giorni dopo l'Epifania, che è il Natale degli Orientali, com'era in uso a Gerusalemme già alla fine del IV secolo, con il nome di Quaresima dopo l'Epifania il 14 febbraio - perché si ha menzione della Candelora cristiana in Roma solo nel sec. VII. Quando la festa cristiana prevarrà, le antiche fiaccolate rituali che accompagnavano i Lupercali cedono all'uso delle candele: «incenduntur omnes candelae et cerei et fit lumen infinitum», si accendono tutte le lampade e i ceri, facendo così una luce grandissima (Peregrinatio Aetheriae, 24, 4).

Ancora nel “Lunario Toscano” dell’anno 1805 si legge: «La mattina si fa la benedizione delle candele, che si distribuiscono ai fedeli, la qual funzione fu istituita dalla Chiesa per togliere un antico costume dei gentili [i gentili erano i pagani, ndr] che in questo giorno in onore della falsa dea Februa con fiaccole accese andavano scorrendo per le città, mutando quella superstizione in religione e pietà cristiana».

* * * * *

- Paolo Fallai, 02.02.2020 data palindroma. Tra leggende e giochi di cifre, 31.1.2020 | corriere.it | Le frasi che possono essere lette da sinistra a destra e viceversa sono uno dei giochi linguistici più antichi del mondo. Le cifre invece sono più rare: 366 in 10.000 anni

- Stefano Bartezzaghi, 02/02/2020: una domenica con data palindroma, combinazione bellissima e piena (per chi vuole) di significati | repubblica.it/scienze | Il 2 febbraio 2020 è così particolare che la data resta palindroma anche se si scrive all'americana, con l'anno all'inizio. È una sequenza di numeri particolare, e questo non vuol dire assolutamente nulla

- 02 02 2020, una data palindroma così non capitava da quasi mille anni L'ultima volta è accaduto l'11 novembre del 1111 | rainews.it

- Raffaele Aragona, 02.02.2020: è in arrivo il giorno palindromo, «Il Mattino», 29.1.2020 | ilmattino.it

- Silviae vel potius Aetheriae peregrinatio ad loca sancta, a cura di Wilhelm Heraeus | archive.org | Leggi pdf

- Candelora, Lupercali e Imbolc | lastoriaviva.it

- Laura De Rosa, Festa celtica di Imbolc: cosa simboleggia e alcuni rituali per celebrarla, 29.1.2016 | eticamente.net

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Miti Feste Giochi e Folklore

- Visite: 3144

[Silvia Parcianello] ... La tradizione più dolce della notte dell’Epifania è quella della pinza. In queste terre contadine il panevin era legato a doppio filo alla pinza, un dolce semplice, preparato con farina di frumento e di mais, a volte con polenta e addolcito da frutta secca e zucchero. La pinza era il dolce che veniva mangiato a Natale prima dell’avvento del panettone, era quel “pane dolce” arricchito che nell’antica Roma si mangiava il 25 dicembre durante la festa del sol invictus e che ogni regione italiana ha oggi nel suo bagaglio di tradizioni gstronomiche: pensiamo al panforte, al panpepato, al panspeziale, ai più moderni panettone e pandoro.

Per far festa seriamente è raccomandato mangiare sette pinze diverse. L’usanza dei sette tipi di pinza risale a quando i panevin si facevano in ogni casa contadina e i ragazzi ancora celibi andavano a “chiamare il panevin”, cioè ad assistere al fuoco e invocare i cori, in sette case diverse, mangiando in ciascuna una fetta di pinza con le persone di quella famiglia. In questo modo gli scapoli avrebbero avuto occasione di incontrare una giovane fanciulla da sposare... → Leggi tutto: Silvia Parcianello, Dolce per l’Epifania: Pinza alla zucca, ma le versioni sono sette e più | wining.it

Leggi di più:

- Silvia Parcianello, Dolce per l’Epifania: Pinza alla zucca, ma le versioni sono sette e più | wining.it

- Daniela Dal Ben, I pani epifanici e la pinza veneta | qbquantobasta.it

- Giampiero Rorato, La pinza epifanica | giampierororato.blogspot.com

- Roberto Zottar, La pinza dell'Epifania | coquinaria.it/forum

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Miti Feste Giochi e Folklore

- Visite: 2586

La tradizione del panevin

Ulderico Bernardi, Il panevìn | raixevenete.com

«È un rogo che si accende la vigilia della festa di Epifania: una catasta che era di canne e di sterpi nei tempi della parsimonia, e che ora si accresce delle ormai inutili fascine della potatura. Il culto del fuoco è immemorabile, per il valore spirituale della luce, che disperde la buia angoscia. Il fuoco assume il significato cosmico della divinità, invocata a scacciare le tenebre col suo fulgore, a umiliare il freddo col suo calore, a evocare l’eterno nel momento cruciale dell’anno che si spegne. Nel “Panevin” che raduna le genti al’imbrunire della giornata invernale, c’è tutto questo: celebrazione del Solstizio d’inverno, memoria dell’origine, conferma della continuità. Un rito di speranza, con una liturgia fatta di specchianti riferimenti simbolici: la pira è sovrastata dal fantoccio di una megera, grifagno simulacro della miseria; intorno al fuoco si danza in tondo, mescolando le generazioni, e si sa che il cerchio richiama il cielo, e il fuoco al centro l’origine; mentre la fiamma divampa e le faville prendono il vento, i vecchi strologano sui raccolti a venire, che saranno abbondanti se le monachine vanno a occidente o grami se marciano verso l’aurora. La festa comporta il tripudio, la bevuta, la mangiata, le urla (‘e ucàde), le fucilate dirette alla “vècia”, i salti in aria. [...] Un pane speciale, spartito fra i festanti, ha il compito di dare sostanza di comunione al mangiare insieme. Si tratta della “pinza”, un tempo dolce povero, cotto sotto la cenere calda del focolare, arricchito da modesti ingredienti; uva passa, fichi secchi, mescolati alla farina di mais, quasi una trasfigurazione della polenta quotidiana [...] La tradizione vuole che ciascuno ne consumi di sette qualità diverse: sette pinze in altrettante case amiche» → Leggi tutto

- [2002] Antonella Pompomio, Il Panevìn. La notte dei fuochi nel Trevigiano e nel Veneziano, Cierre Edizioni, Treviso, 2002 | Reperibilità: amazon.it/8883141369

Quali sono i fattori che hanno determinato la sopravvivenza nei secoli di questa antica tradizione del Panevìn? Il libro parte dalla narrazione piacevole, colorita, passionale degli informatori e giunge ad esplorare fonti etnografiche, storiche, giornalistiche. Il racconto dell’accensione di fuochi propiziatori va oltre la mera sopravvivenza di credenze popolari ed indaga i risvolti socio-culturali e storico-religiosi del rito pagano, cristiano, familiare ed associazionistico. Pratiche magiche, superstizioni e invocazioni si intrecciano con le virtù del fuoco benedetto, mettendo a confronto diverse interpretazioni del rito. Si vedrà in che modo la festa organizzata in ambito familiare contribuisca a sancire la stratificazione delle classi e la gerarchizzazione dei ruoli, conferendo prestigio a chi organizza un grande Panevìn. Infine il libro si interroga sulle ragioni della sopravvivenza del rito anche dopo il boom economico del secondo dopoguerra e cerca di fornire una risposta indagando sulle motivazioni che spinsero le associazioni ad organizzare il rito in luoghi pubblici quali la piazza, il sagrato della Chiesa e la golena di un fiume.

- [2006] Enrico Dall’Anese, A ciamàr panevìn, Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, 2006 | prolocoquartierdelpiave.it

- [2007] Ulderico Bernardi, Parlare al fuoco, Introduzione a Samuele Galeotti, Pirola Parola. Storia e tradizione del panevin de’a Pifania di Noale, Testi di Giacomo Dal Maistro, Dino Libralato, Terra Ferma Edizioni - Pro Loco di Noale, Grafiche Antiga, Cornuda, 2007 | fotologie.it

- [2018] La notte del Panevin, fra tradizione e regole ambientali, Maura Bertanzon intervista il sociologo Ulderico Bernardi, Video TGR Veneto, 6.1.2018 | rainews.it/TGR

Panevìn: riuso venetista dei politici e delle Pro Loco?

[a. m.] La lettura del simpatico racconto fatto dai ragazzi di via Roma e del Salacè, ora nonni, autori nel 1958 del primo Panevin della piazza di Oderzo, lascia trasparire con candida evidenza il problema del rapporto fra i "genuini" falò della tradizione contadina e la «rinnovata tradizione» pubblica dei panevìn, su piazze e sopra fiumi, ad opera di amministrazioni e pro loco...

Il primo Panevin sul Salacè («Il Dialogo», 2, Febbraio 2018, p. 12)

«C’era una volta … un gruppo di ragazzi che nel 1958 realizzò il primo Panevin della piazza.

Si avvicinavano le feste natalizie, noi ragazzi di via Roma e di vicolo Salacè eravamo elettrizzati per l’imminente arrivo del Natale e, nel clima di attesa, pensammo a cosa avremmo potuto fare noi per dare più magia a quei giorni. Abbiamo deciso di allestire, per gli abitanti della piazza, il Panevin nel Salacè, che allora era la discarica di Oderzo. Lo abbiamo fatto nel luogo dove ora sorge il monumento.

Al mattino eravamo tutti a scuola e, nel pomeriggio, tutti nei campi e lungo i fossi per raccogliere sterpi e legnetti. Le famiglie Zaghis ci prestarono la carriola e contribuirono regalandoci tralci secchi delle potature delle viti, fascine e “manuini de canne”. Quindi, arrivati alla quantità di materiali necessaria, abbiamo allestito il Panevin.

Intanto la voce si era sparsa, e tutti gli abitanti della piazza erano in attesa dell’evento, anche per ritrovarsi insieme a cantare i classici canti del repertorio popolare e per dedurre, in base alla direzione che avrebbero preso le faville, come sarebbe stato l’anno appena iniziato. La tradizione dice che “se e faive le va a sera, poenta a pien caldiera. Se le va a mattina, ciol su el sac e va a farina”.

Nella prospettiva di una grande affluenza, a noi ragazzi sarebbe piaciuto poter offrire pinza e vin. Ma eravamo senza soldi per poter fare gli acquisti; allora abbiamo chiesto aiuto al signor Arturo Simonetti che ci regalò mille lire per comprare la pinza al panificio Martin. Il problema del vino fu risolto grazie alle donazioni di molte bottiglie, fatte dagli agricoltori di via Masotti e dalla Cantina sociale di Oderzo.

Arrivò la sera dell’Epifania e … il primo Panevin di piazzale Europa fu veramente un successo, così grande che si pensò di ripeterlo. L’anno dopo arrivò anche la Rai, con la nostra grande sorpresa, per effettuare le riprese, ed il sociologo Ulderico Bernardi tenne un bellissimo discorso sulla antichissima tradizione.

L’Amministrazione comunale proseguì l’iniziativa negli anni successivi, allestendo il Panevin sempre nello stesso posto, diventato piazzale Europa.

Nel 2001, con l’amministrazione Covre, l’assessore Francesca Scala diede grande impulso alla rinnovata tradizione, facendo allestire il Panevin sull’acqua del Monticano, facendolo accendere dai sommozzatori del Poseidon club e organizzando anche lo spettacolo pirotecnico. La tradizione continua tuttora, richiamando a Oderzo migliaia di persone. Quest’anno, il nostro Panevin ha compiuto 60 anni e, per la prossima Epifania, sarebbe bello festeggiare l’evento» ...

Con chi? si chiede ansioso il lettore ... «insieme al Presidente Zaia», concludono festosi i ragazzi del 1958, ora nonni.

- Il primo Panevin sul Salacè, «IL DIALOGO», Febbraio 2018, p. 12 | digilander.libero.it/dialoghetto

Un assaggio di attualità

- Lunga vita alla tradizione: il sindaco Conte toglie i divieti sui panevin. Dopo le polemiche degli scorsi anni indirizzate alla precedente amministrazione, rea di aver limitato oltremodo le pire tradizionali, ecco ora l'ordinanza "riparatrice" | 22.12.2018 | trevisotoday.it

- A Casale sul Sile finisce un'era: il Comune dice addio al tradizionale Panevin | 30.12.2018 | trevisotoday.it

- 2020. Panevin a Treviso e provincia | trevisoeventi.com

Un altro punto di vista

- Panevin? Sì, ma a misura di ambiente e di tradizione, 1.1.2020, XQ - per Quarto, Associazione di promozione sociale | perquarto.it

- Enrico Zanette, La politica del Panevín, Gennaio 2011, «storiAmestre», Associazione per la storia di Mestre e del territorio | storiamestre.it

- Marco Toscano, A proposito di panevin. Una lettera a storiAmestre, Gennaio 2011, «storiAmestre», Associazione per la storia di Mestre e del territorio | storiamestre.it

- Il panevin. Ma perché? | ciaolord.wordpress.com

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Miti Feste Giochi e Folklore

- Visite: 2589

Atti del Convegno 2016 "Feste, Giochi e Musica tra Piave e Livenza (sec. XIV - sec. XX)" | Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche - Vittorio Veneto

- Feste, Giochi e Musica tra Piave e Livenza (sec. XIV - sec. XX), Atti del Convegno Nazionale, Vittorio Veneto 21.5.2016, Dario De Bastiani editore, novembre 2106 | academia.edu/36745515 | Leggi pdf

Sommario:

- Loredana Imperio, Presentazione, pp. 7-10

- Giovanni Tomasi, Organisti e musici a Ceneda, Serravalle e dintorni nei secoli XIV-XVII, pp. 11-44

- Giorgio Zoccoletto, Il felice transito di Enrico III in Trevisana, pp. 45-62

- Giampaolo Zagonel, Il passaggio per il Veneto (con sosta a Conegliano) della Regina Bona di Polonia nel 1556, pp. 63-72

- Patrizia Moz, La festa di Santa Augusta di Serravalle, pp. 73-104

- Miriam Curti-Gianluigi Dal Molin, Strumenti musicali nel territorio della Sinistra Piave bellunese tra fine Cinquecento e inizi Ottocento, pp. 105-112

- Luisa Botteon, Cartoleri, carte da gioco e giocatori in epoca veneziana, pp. 113-161

- Carla Pizzol, Il Carnevale: a Ceneda e Serravalle ai primi dell’Ottocento, pp. 163-189

- Loredana Imperio, Feste pubbliche a Ceneda e Serravalle nell’Ottocento, pp. 191-206

- Giampaolo Zagonel, Cerimonie e feste per la conversione degli Ebrei a Ceneda, pp. 207-220

- Giorgio Zoccoletto, Le feste comandate di Ceneda, pp. 219-220

- Silvia Della Coletta Tomasi, I Praloran, una famiglia bellunese di musicisti e letterati del XIX secolo, pp. 221-259

- Mauro Bertuol, Spettacoli itineranti nelle piazze di Conegliano e Vittorio Veneto: l’arrivo del cinematografo, pp. 261-312

- Maurizio Lucheschi, Riunioni di famiglia, pp. 315-320

- Antonio Perin, Feste di famiglia, pp. 321-334

- Luisa Botteon, Passatempi leciti e illeciti in alcuni documenti del XVI-XVIII secolo, pp. 335-341

- Luisa Botteon, Monsignor Gottardo Possamai e la questione del ballo per la festa di san Biagio a Baver (1901-1929), pp. 343-348

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Miti Feste Giochi e Folklore

- Visite: 3986

31.10.2019 | In Friuli e Veneto (ma anche in molte altre regioni) era diffusa la tradizione di intagliare zucche con fattezze di teschio e la credenza che nella notte dei morti (all hallow even = la sera di tutte le anime) questi potessero uscire dalle tombe, muoversi in processione, irretire i bambini, ed infine che gli animali nelle stalle potessero parlare. Sempre in Friuli era diffusa una tradizione simile a quella del "dolcetto o scherzetto", ma applicata nelle festività natalizie o carnevalesche, feste che hanno pure origine come riti di passaggio d'anno.

Il libro da leggere

- Eraldo Baldini, Giuseppe Bellosi, Halloween. Nei giorni che i morti ritornano.Tutte le sorprese di una festa più antica e italiana di quanto pensiate, Einaudi, Torino 2006 | → LEGGI DI PIÙ

Altre letture

- [2005] Jean Markale, Halloween. Storia e tradizioni, L'Età dell'Acquario, 2005 | Reperibilità: ...

- [2006] Paolo Gulisano e Brid O’Neill, La notte delle zucche, Editore Ancora, 2006 | Reperibilità: ...

- [2014] Simone Valtorta, Halloween tra religiosità e tradizioni popolari. Una festa antichissima, festeggiata nella notte in cui, si credeva, il mondo dei morti e quello dei vivi potevano entrare in contatto, 2014 | storico.org

- [2017] Silvia Ippolito, Marlisa Spiti, Halloween: La leggenda di Jack-o’-Lantern e il capodanno agrario di Ognissanti | 30.10.2017 | associazionecartastraccia.blogspot.com

- [2017] Silvia Ippolito, Marlisa Spiti, Halloween: riti, miti e leggende su una festa di "passaggio", 31.10.2017 | associazionecartastraccia.blogspot.com

- [2019] Alberto Botton, Le origini di Halloween e la festa dei morti in Veneto. Tradizioni antiche che si perdono nella notte dei tempi!, 26.10.2019 | blogdipadova.it/

- [2020] Blane Bachelor, La vera storia di Halloween: le leggendarie origini della tradizione delle zucche intagliate, «nationalgeographic.it», 30/10/2020 | nationalgeographic.it/.../halloween-le-leggendarie-origini-della-tradizione-delle-zucche-intagliate

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Miti Feste Giochi e Folklore

- Visite: 3690

Il libro da leggere: Eraldo Baldini, Giuseppe Bellosi, Halloween. Nei giorni che i morti ritornano.Tutte le sorprese di una festa più antica e italiana di quanto pensiate, Einaudi, Torino 2006 | Reperibilità: einaudi.it/halloween

Come stanno veramente le cose? Che cos’era la festa di Halloween prima dell’attuale “Halloween” veicolata dalle suggestioni cinematografiche, televisive e letterarie provenienti da oltreoceano? Si tratta di moda importata, o di una tradizione millenaria?