- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Brusatin Angelo

- Bottero Antonio

- Bucciol Eugenio

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Caramel Angelo "Elo"

- Buso Armando

- Caramel Giacomo

- Casoni Guido

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Roma Gina

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Sabbionato Bartolomeo

- Soletti Pietro

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Vultejo Gaio capitone

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

Storia e cultura nel territorio tra Piave e Livenza

- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Brusatin Angelo

- Bottero Antonio

- Bucciol Eugenio

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Caramel Angelo "Elo"

- Buso Armando

- Caramel Giacomo

- Casoni Guido

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Roma Gina

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Sabbionato Bartolomeo

- Soletti Pietro

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Vultejo Gaio capitone

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

- Sei qui:

- Home

Kairos. A tempo e luogo

Agorà

Analemma solare in Piazza Grande a Oderzo. Funge da calendario grazie all'ombra proiettata dalla cuspide più alta del Duomo.

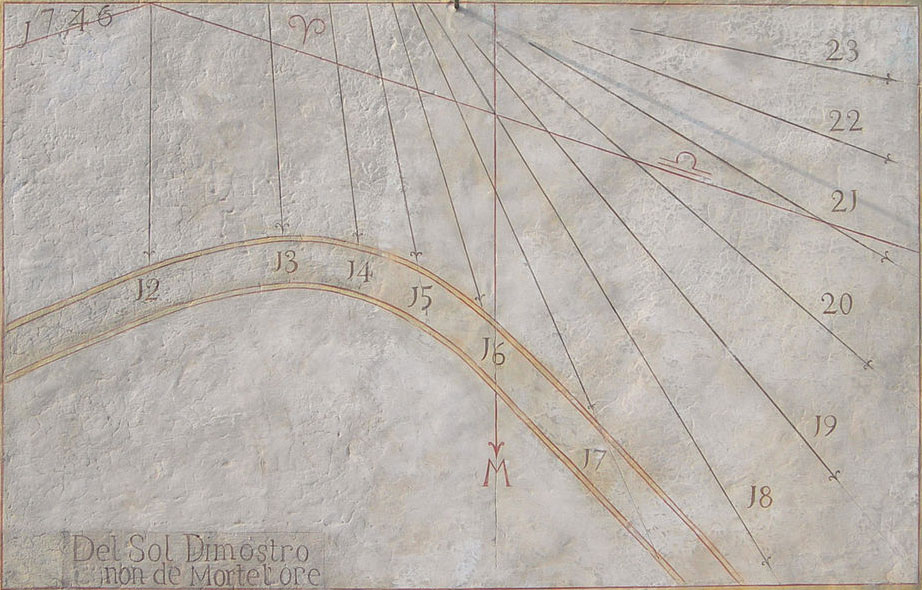

Meridiana

Meridiana settecentesca visibile sulla parete sud della chiesa parrocchiale di Piavon di Oderzo. Segna le antiche ore italiche.

Human Sundial

Human Sundial in una nuova scuola a Lafayette (Louisiana, USA). Serve l'ombra di una persona per mostrare l'ora esatta.

In fuga

Vada al diavol colui che inventò l'ore,

e primo pose qui quest'orologio

(Plauto, Boeotia)

Il tempo senza età

Conosco la mia età, posso dichiararla,

ma non ci credo: nessuno si riduce

alla semplice apparenza della sua età

fintantoché gli rimane un po’ di consapevolezza

(Marc Augé)

Oderzo e Venezia Bizantina: incontro con Nicola Bergamo

|

Lo storico veneziano Nicola Bergamo, nel raccontare Venezia dalle origini fino all'indipendenza da Costantinopoli, incrocia anche la storia di Oderzo, all'epoca ancora centro amministrativo di qualche rilievo (sebbene ormai lontana dai fasti dei secoli precedenti) di un territorio sotto il controllo dell’Impero Romano d’Oriente che si sarebbe in seguito evoluto in ducato e quindi nella Repubblica di Venezia: la Oderzo di san Tiziano, san Magno e di Paolo Lucio Anafesto, eletto - secondo leggenda - primo “doge” veneziano. Anche prescindendo dalla storicità del "primo doge", la sua figura costituirebbe indizio che la nobiltà opitergina, trasferitasi nella più sicura Eraclea per sfuggire alle incursioni longobarde, ebbe un ruolo decisivo nella nascita di quell'umile comunità di profughi nella zona di Torcello destinata a diventare lentamente la "Dominante". |

Venezia Bizantina: il libro

- Nicola Bergamo, Venezia bizantina: Dal mito della fondazione al 1082, Introduzione di Pier Alvise Zorzi, Edizioni Helvetia, 2018 | Reperibilità: amazon.it

Un approfondito excursus storico traccia l’evolversi dei rapporti fra la nascente città di Venezia e il potente impero bizantino, dai primi insediamenti venetici nella gronda lagunare dell’augustea X Regio Venetia et Histria, attraverso le devastanti guerre gotiche e l'invasione longobarda, fino all’affrancamento fiscale del 1082 con la crisobolla concessa dal basileus Alessio I Comneno che accrescerà enormemente la fortuna commerciale dei veneziani all'interno del Mediterraneo, consolidando le basi della futura repubblica millenaria. È possibile seguire anche il cambiamento del potere politico che dall’esarca, il tribuno e il magister militum passerà alle famiglie élitarie che eleggeranno i primi duces, e sposterà il proprio baricentro dalla primitiva capitale Civitanova sulla terraferma verso il nucleo lagunare di Rivoalto attorno al quale si svilupperà la città, cercando una soluzione alle continue lotte fra i patriarcati di Grado e Aquileia e agli assalti dei pirati narentani che incrociavano le navi sulla rotta per Costantinopoli.

Leggi Introduzione

Altri contributi

- I Bizantini visti da vicino. Intervista a Nicola Bergamo, 27.5.2019 | historiaregni.it

- Giorgio Ravegnani, Memorie di Venezia bizantina, 24.5.2019 | imperobizantino.it | Leggi pdf

- Giorgio Ravegnani, Dogaresse bizantine a Venezia, 30.1.2019 | imperobizantino.it | Leggi pdf

- Luca Mezzaroba, Insegne e abiti bizantini dei Dogi di Venezia (IX-XII secolo), 4.3.2017 | imperobizantino.it | Leggi pdf

- Nicola Bergamo, Alla scoperta della Venezia bizantina, 21.12.2016 | nicolabergamo.it

- Nicola Bergamo, La Venezia bisantina oggi, 21.12.2016 | nicolabergamo.it

- Nicola Bergamo, Le Crisobolle e il commercio veneziano a Bisanzio, 21.12.2016 | nicolabergamo.it

- Nicola Bergamo, La Venezia bizantina, 22.5.2013 | imperobizantino.it | Leggi pdf

Addio al germanista Giuseppe Bevilacqua

Fonte della foto: leggerepernondimenticare.it

4.12.2019 | È morto Giuseppe Bevilacqua, noto germanista, storico della letteratura tedesca, traduttore e scrittore.

[a. m.] Trevigiano di nascita (1926), aveva trascorso la giovinezza ad Oderzo, abitando coi genitori a Palazzo Foscolo. La madre era la pittrice Angelita Rolleri. Nasceva negli anni in cui lo zio Luigi de Giudici, pittore dell'avanguardia anti-accademica degli anni Dieci, marito di Maria Rolleri, sorella di Angelita, ricopriva la carica di "sindaco-podestà" di Oderzo.

Formatosi all'Università di Padova, fu dapprima lettore all'Università di Tubinga e poi assistente di Ladislao Mittner a Ca' Foscari. Dal 1967 al 2000 ha tenuto la cattedra di lingua e letteratura tedesca all'Università di Firenze.

Un ampio scorcio sulla sua vita di passioni, interessi e impegni culturali nonché di affetti e di amicizie, ha lasciato nelle intense memorie di Pagine di un lungo diario (Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 2015).

La sua attività saggistica è fra le più importanti dell'ultimo cinquantennio.

È stato il più profondo studioso di Paul Celan. Dopo aver vinto il premio Mondello 1984 già per la traduzione di "Luce coatta e altre poesie postume", ha tradotto e curato le Poesie di Celan raccolte nel Meridiano Mondadori del 1998, seguito nel 2001 dalle Letture celaniane (Editrice Le Lettere).

Sul Romanticismo tedesco, suo permanente oggetto di studio, si sono succeduti: Parole e musica: l'esperienza wagneriana nella cultura fra Romanticismo e Decadentismo (Olschki, 1986); Romantici tedeschi (Rizzoli 1995-98, 5 volumi); Saggio sulle origini del Romanticismo tedesco (Sansoni, 2000); Introduzione al secondo "Faust" e altri interessi goethiani (Palomar, 2003), fino al saggio sul legame tra poesia e follia in Friedrich Hölderlin (Olschki, 2007). Claudio Magris considera quella dell'amico Bevilacqua «la più originale e persuasiva indagine esistente sull'argomento, che aiuta a capire a fondo pure la stagione culturale che stiamo ancora vivendo, il moderno e il suo trapasso nel post-moderno»

I percorsi dentro il Novecento si trovano raccolti in Novecento tedesco (Le Lettere, 2004) e comprendono anche la traduzione in rima delle Poesie di Gottfried Benn (Il ponte del sale, Rovigo, 2008).

Negli ultimi decenni, Bevilacqua aveva lasciato erompere anche la propria vena narrativa e poetica. Godibilissimi sono sia il breve "romanzo di iniziazione" Villa Gradenigo (Einaudi, 2011), vincitore del Premio Comisso, sia l'appena più ampio L'alzata di Meissen (Mondadori, 2014), protagonista un "Io senile", di chiara ispirazione autobiografica.

Il primo racconta il mondo e i segreti di un adolescente inquieto e solitario, nel microcosmo di una villa del Seicento e il suo vasto parco, Villa Gradenigo (alias Palazzo Foscolo), nell’abitato del paese di Borgo (alias Oderzo). Sullo sfondo dell’Italia fascista, nel cuore della provincia veneta, Maurizio sperimenterà le presenze e le assenze dell’universo famigliare, si emanciperà gradualmente dal ruolo di figlio e fratello, conoscendo i primi turbamenti, vedrà dispiegata l’immobile gerarchia sociale degli abitanti del Borgo, fino ad incontrare la politica e la letteratura, destinati a ridisegnare il suo tragitto interiore in vista dell’età adulta.

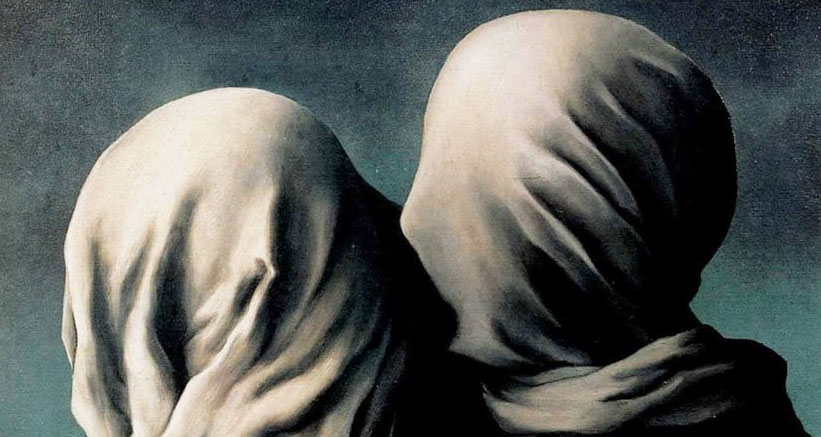

Il secondo prende nome dalla stupenda alzata in porcellana di Meissen finemente modellata, che il professor Linder, ospite come relatore ad un congresso culturale di tre giorni a Villa Bella, sul lago di Como, ammira nello studio-biblioteca riccamente dotato del Direttore della Fondazione, che l’ha invitato. La villa appare, soprattutto a sera e notte, un mondo diverso, ovattato, presago di accadimenti fuori dell’ordinario. Dell’alzata di Meissen lo attrae particolarmente l’espressività delle due figure umane rappresentate, sui lati opposti attorno al fusto a forma di tronco d’albero: una giovane dama slanciata nella corsa che tiene con una mano l’abito rialzato fino quasi alle ginocchia e con l’altra un cestino colmo di frutta dinanzi a sè, mezzo voltata tuttavia come per accertarsi d’esser seguita; un cavaliere in abito settecentesco al suo inseguimento con la mano protesa ad afferrarla. Poco dopo l'inizio del congresso, tra gli ospiti, Linder fa la conoscenza di Peonia, una giovane studiosa tedesca, lì mandata dal suo professore, per tenere la prima relazione della sua carriera. Peonia ha quasi la metà dei suoi anni. Si dispiegheranno, indovinabili ed inaspettate al tempo stesso per i protagonisti, le dinamiche dell'uomo vecchio e della donna giovane, toccati nell'atmosfera di quel luogo e di quel soggiorno da reciproca ammirazione e attrazione: complicità intellettuale, sguardi d'intesa, colloqui allusivi, vicinanze emozionanti. La storia pare l'immagine riprodotta nell'alzata, ma il loro sentimento è fragile e delicato come quella porcellana. L'abbozzo d'amore rimarrà in quella villa che l'ha visto accendersi e quale ricordo prezioso che il vecchio professore e la giovane studiosa serberanno nel loro intimo.

Il segno della sua poesia, infine, è stato lasciato nella raccolta Un pennino di stagno (Il Ponte del Sale Edizioni, 2005, a cura di Andrea Zanzotto).

Suche baruche, suche dei morti, lumère ... prima di Halloween

31.10.2019 | In Friuli e Veneto (ma anche in molte altre regioni) era diffusa la tradizione di intagliare zucche con fattezze di teschio e la credenza che nella notte dei morti (all hallow even = la sera di tutte le anime) questi potessero uscire dalle tombe, muoversi in processione, irretire i bambini, ed infine che gli animali nelle stalle potessero parlare. Sempre in Friuli era diffusa una tradizione simile a quella del "dolcetto o scherzetto", ma applicata nelle festività natalizie o carnevalesche, feste che hanno pure origine come riti di passaggio d'anno.

Il libro da leggere

- Eraldo Baldini, Giuseppe Bellosi, Halloween. Nei giorni che i morti ritornano.Tutte le sorprese di una festa più antica e italiana di quanto pensiate, Einaudi, Torino 2006 | → LEGGI DI PIÙ

Altre letture

- [2005] Jean Markale, Halloween. Storia e tradizioni, L'Età dell'Acquario, 2005 | Reperibilità: ...

- [2006] Paolo Gulisano e Brid O’Neill, La notte delle zucche, Editore Ancora, 2006 | Reperibilità: ...

- [2014] Simone Valtorta, Halloween tra religiosità e tradizioni popolari. Una festa antichissima, festeggiata nella notte in cui, si credeva, il mondo dei morti e quello dei vivi potevano entrare in contatto, 2014 | storico.org

- [2017] Silvia Ippolito, Marlisa Spiti, Halloween: La leggenda di Jack-o’-Lantern e il capodanno agrario di Ognissanti | 30.10.2017 | associazionecartastraccia.blogspot.com

- [2017] Silvia Ippolito, Marlisa Spiti, Halloween: riti, miti e leggende su una festa di "passaggio", 31.10.2017 | associazionecartastraccia.blogspot.com

- [2019] Alberto Botton, Le origini di Halloween e la festa dei morti in Veneto. Tradizioni antiche che si perdono nella notte dei tempi!, 26.10.2019 | blogdipadova.it/

- [2020] Blane Bachelor, La vera storia di Halloween: le leggendarie origini della tradizione delle zucche intagliate, «nationalgeographic.it», 30/10/2020 | nationalgeographic.it/.../halloween-le-leggendarie-origini-della-tradizione-delle-zucche-intagliate

I dolci dei morti - Ossi da morto alla trevigiana

Lungo tutta la penisola italiana è tradizione da secoli preparare biscotti, pasticcini, dolcetti per festeggiare (spesso esorcizzare) la giornata dei defunti e la Festa di Ognissanti. Lasciando da parte l'odierna colonizzatrice e consumistica festa di Halloween, questi dolci secondo tradizione cristiana e precristiana hanno sempre rappresentato l'offerta dei vivi alle anime dei defunti, che nella notte tra il 1 e il 2 novembre ritornerebbero nelle proprie case a fare visita ai parenti.

Numerose sono le ricette per prepararli, variabili per forme e ingredienti da regione a regione: gli ossi da morto detti anche ossa da mordere, il pane dei Morti o pane dei Santi, le fave dei Morti, il torrone dei Morti, la piada dei Morti, la colva, i pupi di zucchero, le rame di Napoli, la frutta di Martorana ...

- Ricetta per gli ossi da morto alla trevigiana | donnamoderna.com

Ricetta per gli ossi da morto alla trevigiana

Procedura: 1 ora 10 minuti |Cottura: 30 minuti | Persone: 8 | Difficoltà: facile

Ingredienti: 400 gr farina, 120 gr zucchero, 100 gr fecola di patate, 100 gr burro, 2 uova, 2 dl vino bianco, 1 bustina lievito vanigliato, q.b. sale

1) Fate ammorbidire il burro a temperatura ambiente, tagliatelo a pezzetti, mettetelo in una ciotola e lavoratelo a crema sbattendo con un cucchiaio di legno. Incorporate lo zucchero, le uova sgusciate, un pizzico di sale e la farina mescolata al lievito e alla fecola passata da un setaccio.

2) Amalgamate infine poco alla volta il vino necessario per ottenere una pasta abbastanza morbida. Dividete la pasta a pezzi, ricavate dei cilindretti grossi come un dito mignolo e tagliateli a pezzetti di circa 10 cm di lunghezza; premeteli al centro con la mano aperta lasciando le estremità un po' più spesse, in modo che prendano la tipica forma di un osso.

3) Disponete gli ossi da morto su una placca rivestita di carta forno tenendoli leggermente distanziati e infornateli per circa 30 minuti a 180 °C. Levateli dal forno e lasciateli raffreddare.

Pietro Dal Pozzo (1898-1979). Una vita resistente

Conferenza in ricordo di Pietro Dal Pozzo, a quarant'anni dalla scomparsa

Oderzo, venerdì 18 ottobre, ore 20.30 - Palazzo Moro

- Ernesto Brunetta, storico

- Giuliano Varnier, presidente ANPI prov.le Treviso

- Sara Pasqualin, segretaria CGIL Treviso

Organizzazione:

ANPI sezione di Oderzo e CGIL Treviso

con il patrocinio del Comune di Oderzo

Accadde oggi | 20-23 settembre 1861: Oderzo. La tragica storia d'amore tra "nemici": Teodoro Kiss e Caterina Vincenti

[a. m.] L'eco della pietosa storia del cadetto ungherese Teodoro Kiss e di Caterina Vincenti si diffuse nei reggimenti austriaci di stanza allora nella Venezia, accompagnata da intensa commozione. Trovò spazio, non senza inesattezze ed enfatizzazioni, in giornali di Torino, Milano, Firenze. Sulle pagine della rivista fiorentina di ispirazione democratico-garibaldina La nuova Europa del 5 ottobre 1861, i lettori trovavano la seguente cronaca:

«A Oderzo, nel Veneto, è accaduto un fatto lagrimevole e straordinario. Un cadetto ungherese di buona famiglia s’innamorò perdutamente di una bellissima ragazza di quel paese, e ne fu da lei ricambiato. Però essendo ella onesta, non acconsentì mai ad avere secolui abboccamenti. Corrispondevano quindi per lettera. L’ultima scrittale dal giovane ungherese sempre più insisteva onde ottenere da lei un appuntamento. A questa ella rispose che due circostanze si opponevano assolutamente: l’esser ella ragazza onesta, ed egli ufficiale austriaco: che s’egli però dopo il ritrovo si sentisse la forza d'ucciderla, ella verrebbe la sera stessa al sito ch’egli le indicava. Ove egli non rispondesse a questa sua lettera, sarebbe segno del suo consentimento. L’amante non rispose, e il giorno dopo furono trovati annegati ambidue, abbracciati strettamente in un fiumicello vicino ad Oderzo. Sulla sponda l’ungherese aveva piantato la spada col fodero attraverso formante una croce, la quale era circondata da fiori. L’infelice ragazza fu ritrovata intatta».

Nel clima patriottico di recente unificazione italiana e di delusione per l'ancora irredenta Venezia, le nazionalità di appartenenza dei due giovani, accomunate dall'essere entrambe sotto il giogo dello stesso oppressore austriaco, si prestavano ad essere caricate di valori patriottici oltrepassando il puro significato di disperazione e impotenza a vivere la propria storia d'amore. Il poeta patriota piemontese, David Levi, la cantò subito in una romantica ballata intitolata Italia e Ungheria. Anche Raffaello Barbiera [← treccani.it/dizionariobiografico], a molti anni di distanza ancora non rinunciava - e siamo significativamente nel 1918 (Italiani e ungheresi... d'un giorno: gli amanti d'Oderzo, in Ricordi delle Terre Dolorose, Fratelli Treves Editori, Milano, 1918, pp. 13-25) - a risvegliare nel lettore, senza veri indizi fattuali, l'interrogativo che coniugava passione amorosa e patriottica: «Provava quell'ufficiale ungherese quei sentimenti di libertà che tanti suoi conterranei aggregati nell'esercito austriaco provavano, allora, mal soffrendo il giogo dell'Austria? Amava egli Caterina anco perché figlia d'un cospiratore, d'un nemico delle oppressioni austriache come lui?... Si pensi agli ufficiali ungheresi, che, a Milano, nella sommossa mazziniana del 6 febbraio 1853, s'erano uniti ai nostri cospiratori».

Fatto letterario quasi completamente ignorato è che il suicidio di questi amanti è stato fonte di immediata ispirazione anche per il giovane Giovanni Verga nel suo romanzo “veneto” Sulle lagune, ambientato proprio fra Venezia e Oderzo (terzo della sua prima trilogia di esordi narrativi, dopo Amore e Patria scritto fra i 16 e i 17 anni d’età, rimasto inedito, e I Carbonari della montagna, edito a spese della famiglia nel 1861-1862), pubblicato nel 1862-1863 nella rivista fiorentina La nuova Europa, la stessa rivista sopra citata dove era stato riferito e lo scrittore poté aver letto il «fatto lagrimevole e straordinario» accaduto a Oderzo, nel Veneto.

L'acme del romanzo verghiano è una variante del topos romantico “amore e morte”. I due giovani protagonisti, Giulia Collini, graziosa diciannovenne di Oderzo, e l’ufficiale Stefano De Keller, ungherese ma di sentimenti antiaustriaci, sfibrati dagli ostacoli frapposti al loro amore e convinti ormai dell’impossibilità di coronarlo, concordano un appuntamento notturno sulla laguna veneziana, col patto che egli avrebbe avuto alla fine il cuore di ucciderla. Dentro la gondola che fa da alcova, la passione degli amanti trova finalmente appagamento. Le acque sono increspate da un debole vento e rese scintillanti da una luna magnifica. «Il mare sembra gonfiarsi, come trepidando di un arcano e immenso palpito, e i raggi della luna tremolare più vividi per mischiarsi ai suoi vapori». Uno sposalizio panico e un eden sospirato celebrano anche il mare e la luna: «s’amano e son belli d’amore… anche noi ci abbracceremo come gli atomi di quelle acque e di quella luce … avremo con noi il paradiso!!...». Gli amanti si confessano di essere felici di morire insieme, per eternare il «dolce sogno» che hanno provato un istante. Scambiano l’ultimo bacio, sembrano resistere all’ultimo dubbio che potrebbe disarmare la loro forza di morire: «E se laggiù non fossimo insieme?... se ci separassero?». Giulia fa il balzo per precipitarsi fra le onde, ma - a sorpresa - Stefano spaventato l’afferra con forza convulsa e l’attira a sè. Con parole che suonano ora molto più prosaiche di quelle ebbre e ardenti fino a qualche momento prima pronunciate, invita Giulia a vivere: «È tanto bello l’amore!... e finché c’è vita c’è amore, finché si ama si spera!!». Anche in Giulia, «soffocata da singhiozzi d’amore e di giubilo», il delirio si sgonfia e, lanciatasi fra le braccia di Stefano, lo trascina sotto la felza, mentre la gondola solca le lagune verso Chioggia. Non si saprà più nulla di loro. Il narratore non conclude con la sicura morte. Tre finali evocati lasciano interrogativa la loro sorte: «Vi è chi dice che a notte inoltrata si era veduta una gondola, rimorchiata da quella dell’I.R. Polizia, approdare al Molo da dove i poliziotti avevano condotto in prigione altri sciagurati dei quali nemmeno dovea sapersi più il nome. Vi fu al contrario chi affermò di aver veduto la gondola, scampata miracolosamente per l’aiuto di un legno con bandiera italiana, approdare alla spiaggia libera di Ravenna. Altri infine dissero che i corpi dei due giovani erano stati rinvenuti in un fiumicello vicino ad Oderzo, e che la spada dell’uffiziale ungherese si era trovata sulla sponda, confitta in terra, con una corona di rose intrecciate all’elsa». Questo terzo epilogo è la citazione quasi alla lettera della cronaca giornalistica...

Amore e morte: gli amanti di Oderzo. Che cosa successe?

Per la breve riesposizione che segue ho consultato il testo di Raffaello Barbiera, già citato, che rappresenta - credo - la fonte usata da tutti coloro che ne hanno scritto successivamente e afferma di basarsi su documenti e dati ufficiali «favoritigli dal comm. Gasparinetti, già sindaco d'Oderzo, che aggiunse informazioni della propria consorte, cugina di Caterina Vincenti», e il testo di Ulderico Bernardi (L’amore vittima della politica, in Una Terra antica. Cultura storia e tradizioni dell’Opitergino, Editrice Santi Quaranta, Treviso, 2014, pp.176-181), che rinarra la vicenda, scevro della retorica patetico-patriottica del Barbiera. Inoltre Maria Teresa Tolotto, conservatrice degli archivi della parrocchia di Oderzo, mi ha permesso di visionare l'atto di morte (23 settembre 1861) di Caterina Vincenti e Teodoro Kiss, scritto personalmente dall'allora decano parroco del Duomo, monsignor Nardi, e mi ha chiarito altre informazioni di contesto sulle "famiglie" Vincenti e Fautario.

Articoli recenti

- Le "dogaresse": una venezianità al femminile

- DAI GIORNI DELLA MERLA ALLA CANDELORA

- SanDonàTeatro | Eventi Teatro 2024

- Teatro Verdi Pordenone | Spettacoli 2024

- Cinema Teatro Cristallo | Stagione teatrale 2023/24

- Arturo Benvenuti 100

- Benvenuti paesaggista: l’immagine del Carso lussignano

- Dove sta il divino? I trentatrè nomi di Dio | Marguerite Yourcenar / Lina Sari

- Teatro Accademia di Conegliano | Stagione teatrale 2023/24

- Teatro Da Ponte - Calendario degli appuntamenti 2024

- Teatro Lorenzo Da Ponte - Vittorio Veneto | Stagione di prosa 2023-2024

- Arturo Benvenuti 100

- Juti Ravenna | Retrospettiva dedicata all’artista e critico d’arte nel cinquantennale della scomparsa

- Archivio Storico Cenedese | Fresco di stampa il numero 8 della rivista annuale

- SATIRO TEATRO → Teatro in Villa a Ormelle e Portobuffolè | Venerdì 7, Sabato 8 e Venerdì 14 luglio

- Quattro giovedì di luglio con Parcoscenico 2003 | Parco di Palazzo Foscolo Oderzo

- Viaggio nel Sacro tra Piave e Livenza: San Giovanni Battista

- Piave e Livenza sotto analisi | Operazione fiumi 2023 di Legambiente

- Franz Paludetto | Oderzo, 1938 - Rivara (Torino), 2023

- Festival Luchesi Motta di Livenza | Si apre la quinta edizione

Newsletter

domenica ... di passione

a cura di stenio odonti

I più letti

- Dall'Ongaro Francesco

- Archivio Storico Cenedese: fresco di stampa il numero 6

- Storia e cultura locale. Chi ne ha scritto

- Ut illum di perdant, primus qui horas repperit, / quique adeo primus statuit hic solarium!

- Emigrazione veneta e italiana

- Analemma solare in Piazza Grande

- Lo Stato veneziano sotto il primo governo militare e civile dell'Austria dopo il Trattato di Campoformio (1797)

- Dialetti veneti vs Lingua veneta

- Adriano Miolli

- Oderzo ... al passo dei tempi

© 2024 am+

Oderzo e Venezia Bizantina | Incontro con l’autore

Oderzo e Venezia Bizantina | Incontro con l’autore