- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Brusatin Angelo

- Bottero Antonio

- Bucciol Eugenio

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Caramel Angelo "Elo"

- Buso Armando

- Caramel Giacomo

- Casoni Guido

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Roma Gina

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Sabbionato Bartolomeo

- Soletti Pietro

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Vultejo Gaio capitone

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

Storia e cultura nel territorio tra Piave e Livenza

- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Brusatin Angelo

- Bottero Antonio

- Bucciol Eugenio

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Caramel Angelo "Elo"

- Buso Armando

- Caramel Giacomo

- Casoni Guido

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Roma Gina

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Sabbionato Bartolomeo

- Soletti Pietro

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Vultejo Gaio capitone

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

- Sei qui:

- Home

Kairos. A tempo e luogo

Agorà

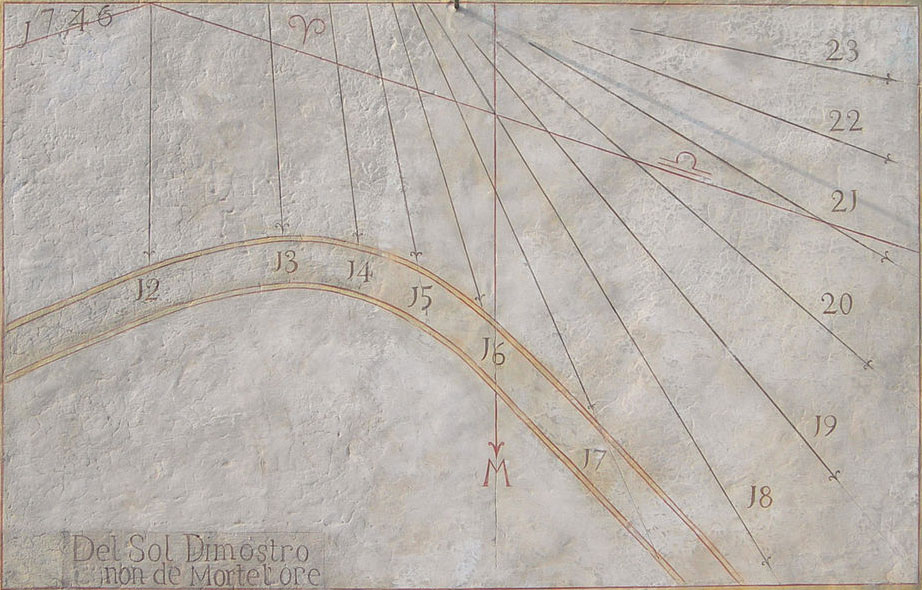

Analemma solare in Piazza Grande a Oderzo. Funge da calendario grazie all'ombra proiettata dalla cuspide più alta del Duomo.

Meridiana

Meridiana settecentesca visibile sulla parete sud della chiesa parrocchiale di Piavon di Oderzo. Segna le antiche ore italiche.

Human Sundial

Human Sundial in una nuova scuola a Lafayette (Louisiana, USA). Serve l'ombra di una persona per mostrare l'ora esatta.

In fuga

Vada al diavol colui che inventò l'ore,

e primo pose qui quest'orologio

(Plauto, Boeotia)

Il tempo senza età

Conosco la mia età, posso dichiararla,

ma non ci credo: nessuno si riduce

alla semplice apparenza della sua età

fintantoché gli rimane un po’ di consapevolezza

(Marc Augé)

Fritoe de Carneval. Che storie...

Su le Sagre, e spesso in altri lioghi

Fritolazze mi vendo col zebibo

Che ve imprometto le ghe impata ai Cuoghi.

In questa scenetta, Gaetano Zompini[1] raffigura due nobili che stanno aspettando le frittelle calde, che una giovane popolana sta preparando, usando un’enorme fersora, ossia una padella[2]. Un ragazzino infila le frittelle pronte su un lungo stecco di legno.

Una scena molto simile (un nobile che acquista le fritole da regalare a due belle fanciulle, infilzate su uno spiedo e donate come un mazzo di rose) fu dipinta, intorno al 1750, da Pietro Longhi, abile ritrattista della vita quotidiana del ‘700, in particolare del ceto aristocratico.

Testimonianze d’epoca

Leggiamo subito la "scena veneziana" (datata 1841) del nobile Pietro Gaspare Moro Lin:

«A Venezia da tempo remotissimo si usa certo dolce mangiare che appellasi fritole. Esse compaiono per tutto ove è festa, e nella quadragesima in ispecieltà si vendono per tutti quasi li campi, poiché li Viniziani non vogliono vedere diserta di fritole la lor mensa quaresimale. Composte di fiore di farina di formento, rimpastate a lievito unito a pignoli e a zucchero, con uva che pendeva dai tralci delle vite calabre, vengono coliate nell’oglio bollente. La fabbrica in cui si fanno è una trabacca, che per assomigliare a quella militare le manca soltanto la tela che serve di padiglione. Questa invece ha il coperto od il tetto di tavole compaginate e messe a piovere. Quadrangolare ha la forma, ed internamente presenta la figura di una stanza. Essa è il Palladio delli fabbricatori che stanvi dentro, i quali da una parte rimpastano e dall’altra friggono in una padella sovrapposta ad un tripode. Il davanti è propriamente il luogo della mostra solenne, e questa mostra dà un quadretto piacevole assai a riguardarsi. Immaginatevi adunque una tavola su cui appoggiano certi piattelloni di peltro, o di stagno lucidissimi, ed internamente con molto gusto disegnati. Alcuni di questi son vuoti, e posti perpendicolarmente sulla suddetta tavola per solo ornamento, altri contengono i pignuoli, le uve, altri finalmente capiscono il dolce mangiare, vogliam dire le viniziane frittole belle ed apparate per colui che ne va ghiotto, e fra uno e l’altro piatto veggonsi pani di zucchero. I principali cuocitori sono notissimi in Venezia, e, superbi di questo lor primato, vollero che sul laboratorio, a distinzione degli altri, s’innalzasse un’asta, avente in cima un cartellone in cui stesse scritto il loro nome; modo laconico ed espressivo assai, imperocché significa: Noi siamo maestri dell'arte, ed abbiamo diritto di essere riveriti sovra gli altri amministrator di frittelle. Hanno essi sempre in sul davanti un pannollino che s’assomiglia al grembial delle donne, che sembra esser venuto allora fuori dal bucato. Tengono in mano un vasetto bucherellato con cui gettano del continuo zucchero sulla merce, ma con tale atto che e’ pare vogliano dire: e chi non sente l’odore, ed il sapore di queste che noi inzuccheriamo? Eglino in questa guisa si mostrano presso la lor panca e loro è tanto andata a china la fortuna del professore che si vedono onorati, non che dalla comun gente, sì ancora dalla civile ed educata, la quale va a pigliare a frotta a frotta le frittelle per avere un saggio di loro bravura».

La fritoea in origine

Guerre per rivendicare la primogenitura della fritola e della sua ricetta – anche se da secoli, almeno dal Cinquecento, è un dolcetto tipicamente ed eminentemente veneziano e veneto – è inutile farne.

Se non si vuol accettar antenati fuor di patria, anche per le frittelle – come per altre specialità tipiche della penisola italiana – per prima cosa si possono cercare tracce di origini in epoca romana antica. Farebbero al nostro caso in questo senso i globulos (globi), bocconcini di forma sferica preparati durante la celebrazione dei Saturnalia impastando semola di grano duro e formaggio, cotti nel grasso e conditi con miele e semi di papavero.

Ne troviamo la ricetta Globulos sic facito (“I globi si fanno così”) nel trattato De Agri cultura (o De re rustica) di Marco Porcio Catone il Censore (III sec a.C.):

Oppure sono imparentate con i frictilia elencati da Marco Gavio Apicio (I sec. d. C.) tra i dulcia domestica (“dolcetti fatti in casa”) nella raccolta di ricette De re coquinaria ("L’arte culinaria"):

Di frittelle greche sappiamo che si chiamavano enkrís (ἐγκρίς) quando erano cotte nell’olio oppure melitoùtta (μελιτοῦττα) o maza (μάζα) quando erano cotte nello strutto, e in ogni caso si consumavano cosparse di miele.

La Zelabia arabo-persiana

Ma, dai globuli e dai frictilia romani-antichi alle fritole veneziane quattro-cinquecentesche, quanti salti ci possiamo immaginare ancora?

Fuor di patria, qualche ricercatore individua due specialità appartenenti alla cucina arabo-persiana, quali la Zelabia e la Zelabia alia (“un’altra zelabia”), trasmesse ai veneziani attraverso le ricette del trattatello Liber de ferculis et condimentis (“Libro delle vivande e dei condimenti”), scritto a Venezia da Giambonino da Cremona[3], un estratto in traduzione latina del Cammino della spiegazione di tutto ciò che l’uomo utilizza (Minhaj al-Bayan fi ma yasta ‘miluhu al-Insan[4]), enciclopedica opera dietetico-gastronomica di Ibn Jazlah, un medico iracheno, nato cristiano e convertitosi all’Islam, vissuto a Bagdad nella seconda metà dell’XI secolo, autore anche di un precedente Tacuinum aegritudinum et morborum, secondo la più accessibile traduzione latina del medico ebreo siciliano Faraj ibn Sālim nel 1280.

La prima si confeziona così:

L’altra così:

Tornando in patria, come “ricetta matrice” della fritola si potrebbe addurre quella per la preparazione di frittelle bianche, composte da un impasto lievitato di latte di mandorle e farina, suddiviso in piccole palline da friggere e cospargere di zucchero, che si legge in un manoscritto anonimo del XIV secolo (elaborazione in veneziano di un Anonimo toscano) contenente oltre un centinaio di ricette, conservato nella Biblioteca Nazionale Casanatense di Roma[5]:

A ben vedere una ricetta rimasta quasi invariata nel corso dei secoli, con aggiunta di modifiche fino a quelle degli odierni panifici e pasticcerie riguardo al ripieno: fritole con e senza scorzette di limone o d’arancia, pinoli, uvette, grappa o rum, con crema pasticcera, zabaione, crema di mele, cioccolato o pistacchio…

Le influenze a Venezia si fanno definitivamente riconoscibili lungo il Cinquecento. Nel volumetto Interpretatio arabicorum nominum (“Interpretazione di nomi arabi”) stampato a Venezia nel 1527 il medico bellunese Andrea Alpago, inviato a esercitare l’arte medica presso la comunità veneziana di Bagdad, trattando i termini Alzelabia, Alzelabi e anche Zelabile – tra diversi nomi relativi alla medicina, a prodotti vari, a cibi e specialità gastronomiche – spiega che «Az- zilābiyà», la «pietanza di pasta molto tenera a forma di luna, che viene fritta nell’olio, quindi mangiata con miele o zucchero», molto diffusa in Egitto e in Siria, di cui si parla nel citato libro Minhaj al-Bayan, è chiamata “frittola” presso gli abitanti dell’Italia.

La ricetta rinascimentale

Finalmente, testimonianza certa e autorevole è la ricetta rinascimentale della “frittella alla veneziana” inserita nell’Opera (edita a Venezia nel 1570) di Bartolomeo Scappi, “maestro nell’arte del cucinare”, cuoco di cardinali e di papi (Pio IV e Pio V).

L'arte o corporazione dei fritoleri

Nel Seicento, nella città lagunare il consumo di frittelle divenne così diffuso e gradito da non poter essere soddisfatto dalla semplice produzione domestica e la preparazione e la vendita divennero appannaggio di veri e propri “maestri fritoleri”, sparsi per la città. Alcuni erano ambulanti, altri – più ricchi – disponevano di baracchini di legno al cui interno, indossando un tradizionale ampio grembiule bianco, lavoravano l’impasto su grandi tavole di legno e friggevano le frittelle in olio o burro in ampie padelle poggiate su tripodi. Sulla parte anteriore del barachin erano lasciati sempre in bella mostra gli ingredienti usati (come farina, uova, mandorle, pinoli e cedro candito) a scopo coreografico e a dimostrazione ai clienti dell’effettiva qualità, ed erano esposte con cura sopra piatti di peltro o stagno finemente decorati le frittelle appena cotte, spolverate di zucchero[7] con un vasetto bucherellato con studiati gesti teatrali, spesso infilzate su uno spiedo, in modo da poterle mangiare calde senza scottarsi le dita[8]. Fieri della propria opera, amavano farsi identificare da un’insegna con inciso il proprio nome.

Diventata la vendita di fritole un fattore economico redditizio, per salvaguardare la loro “arte” (ed i loro affari), regolando rigidamente il mestiere, i fritoleri costituirono nel 1619 una precisa corporazione con tanto di mariegola e specifica insegna, il cui luogo di ritrovo fu dapprima in un edifico vicino a S. Simeon Piccolo, poi dal 1743 nella chiesa della Maddalena, sotto il patronato della Beata Vergine Annunziata, nei pressi della Ca’ d’Oro. Con tale capitolare (statuto conservato all’Archivio di Stato di Venezia) ad ognuno dei 70 componenti venne assegnata e garantita una specifica zona della città in cui esercitare il mestiere, riservato solo ai veneziani, ed il diritto di trasmettere la professione (e le relative prerogative) ai propri figli, in mancanza dei quali, il gastaldo (cioè il capo delle singole arti) provvedeva a nominare un successore, che doveva poi essere approvato dalla magistratura[9].

Nella Repubblica Serenissima questi dolci tanto amati conobbero l’apogeo del successo nel XVIII secolo, quando furono proclamati Dolce nazionale dello Stato Veneto e la loro popolarità si allargò definitivamente alle regioni limitrofe che iniziarono ad assumere questa usanza durante i giorni del Carnevale.

Non è il caso di soffermarsi sulle differenti tradizioni nella preparazione delle fritole anche nella stessa Venezia, è però più di una curiosità citare la versione ebraica cucinata nel ghetto della città, ancora oggi consumata durante la festa del Purim (che si celebra nel 14° giorno del mese ebraico di Adar) nota anche come Carnevale ebraico o “Festa delle sorti”[10].

Le frittelle nell’arte

Quella dei fritoleri fu un’istituzione decisamente fortunata, tanto da rimanere in attività per più di duecento anni fino alla fine del XIX secolo ed essere celebrata da artisti e letterati famosi, che forse contribuirono anch’essi alla rinomanza della fritola.

Ne sono esempi il dipinto La venditrice di fritole di Pietro Longhi, del 1755, oggi custodito all’interno di Ca’ Rezzonico, o l’Insegna dell’arte dei Frittoleri attribuito a Gaetano Zompini, datato 1784, ospitato al Museo Correr. Di Zompini abbiamo già citato e riprodotto in apertura anche l'incisione La venditrice di frittelle inserita nella sua raccolta Le arti che vanno per via nella città di Venezia, 1753.

Fonte: metropolitano.it/.../MUVE-Gaetano-Zompini-Insegna-dellarte-dei-Frittoleri

Anche Carlo Goldoni ci consegna una memoria di questo orgoglio di categoria ne Il campiello, (del 1756). La protagonista, Orsola, è una fritolera e, nell'Atto primo, scena 1, dove alcune donne litigano sui propri meriti, rivendica la propria profession

Gasparina: Pezo. Una frittolera

Orsola: Vardè! se fazzo frittole? La xè una profession

Gasparina: Co la ferzora in ztrada zè par bon

Note

Alla prova ... del gusto

La ricetta | cucchiaio.it/ricetta/ricetta-fritole

- 500 g di farina manitoba

- 25 g di lievito di birra fresco

- 150 g di latte tiepido

- 80 g di burro

- 2 uova grandi a temperatura ambiente

- 80 g di zucchero semolato

- 50 g di grappa

- 120 g di uvetta sultanina

- 100 g di pinoli

- 1 bacca di vaniglia

- sale

- olio di arachidi per friggere

- zucchero a velo per decorare

«Far San Martin»

Ripropongo un post dell'anno scorso - tra storia, arte e leggenda - per la "piccola estate di san Martino" di questi giorni («L’istà de San Martin dura tre dì e un pochetin») ...

Accadde oggi | 11 novembre: il sanmartino

«Far San Martin». In una società non più prevalentemente agricola e povera, l'espressione ha quasi perso significato, ma fino agli anni sessanta del Novecento rappresentava ancora un'esperienza patita con sofferenza dalle famiglie contadine e uno spettacolo struggente anche per chi osservava i loro forzati traslochi. L'usanza era atavica. Il quadro del pittore cremonese Vincenzo Campi, Il sanmartino, ritrae uno di questi traslochi nell'ultimo quarto del Cinquecento.

Nel calendario rurale l'11 novembre, ricorrenza di San Martino, faceva da spartiacque tra un'annata agraria, dopo la semina, e la successiva. Quando i contratti di mezzadria o affittanza venivano sciolti, segnava il termine ultimo per lasciare il fondo e il casolare. La disdetta, ricevuta solitamente a maggio, in anticipo di un semestre sulla scadenza, costringeva il capofamiglia all'ansiosa ricerca di un nuovo contratto e una nuova sistemazione nello stesso comune o, al più, tra paesi vicini - se questa riusciva - senza sicurezza di conservare o migliorare le condizioni lavorative e abitative che abbandonava.

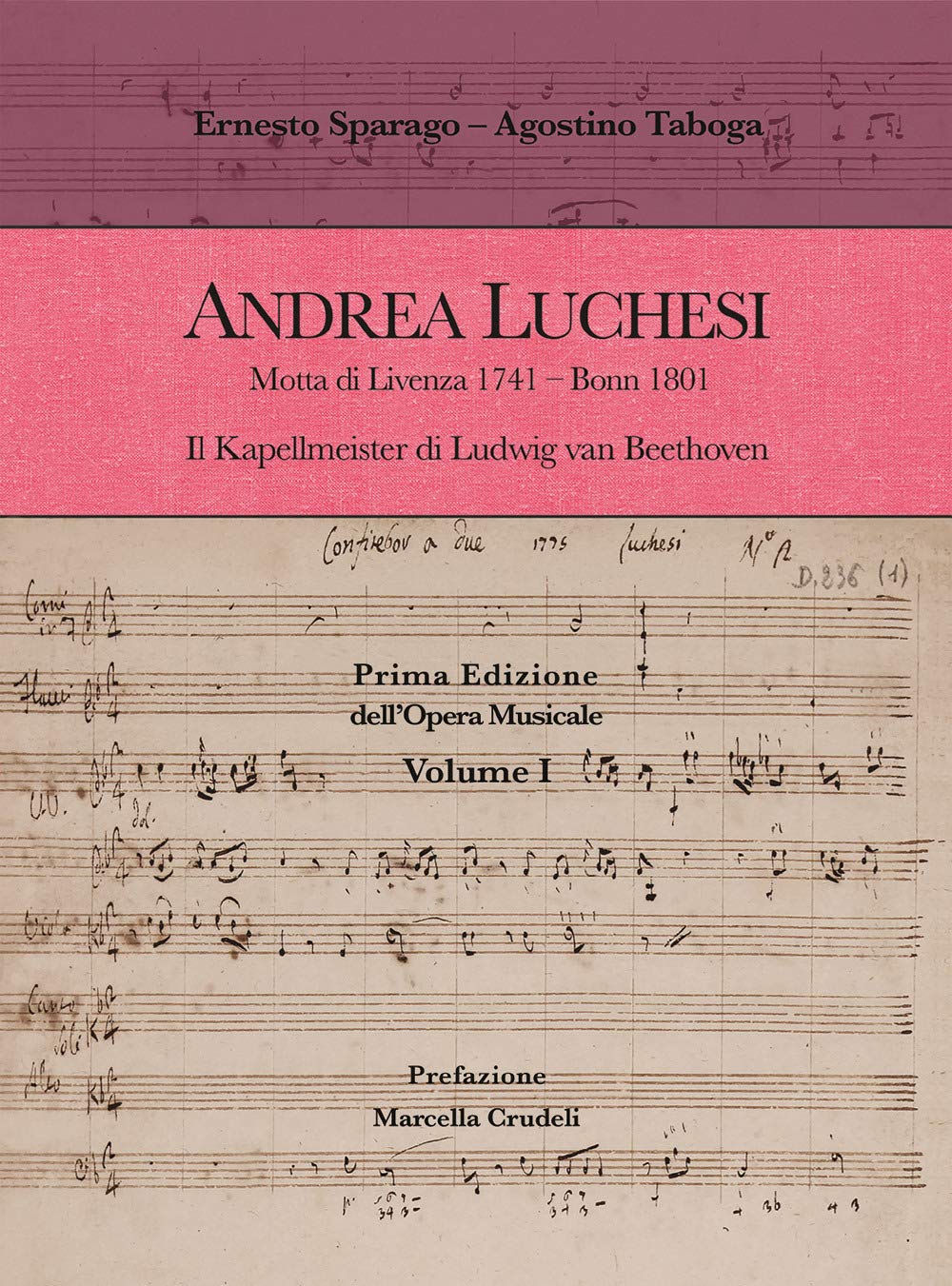

Andrea Luchesi, il Kapellmeister di Ludwig van Beethoven

Ernesto Sparago e Agostino Taboga hanno presentato sabato 11 settembre, all'interno degli appuntamenti del Terzo Festival Luchesi 2021, a Motta di Livenza, i primi due volumi della loro ricerca storica, codicologica e musicologica "Andrea Luchesi, il Kapellmeister di Ludwig van Beethoven", che intende analizzare criticamente e divulgare l'opera superstite del musicista di origini mottensi.

La prima pubblicazione (2020) è dedicata alle tre arie del repertorio luchesiano fino ad ora sconosciute, non identificate o, addirittura, disattribuite; la seconda (2021) alle sonate per tastiera, scritte tra la fine degli anni ‘50 e i primi anni ‘60 del Settecento; la terza - in corso di composizione - avrà per oggetto i concerti.

La serata con la presenza dei due autori ha avuto il suo punto di forza e di estremo interesse nella limpida esemplificazione dei brani musicali analizzati attraverso la loro esecuzione al pianoforte per mettere in evidenza le caratteristiche compositive luchesiane appena illustrate e confrontarle con la musica attribuita ad altri autori (anche altisonanti) che si potrebbe ritenere di Luchesi stesso o da lui fortemente influenzata.

Non quindi la celebrazione di una gloria locale, o la recriminazione di non poter dimostrare il valore di Luchesi a causa della perdita di quasi tutta la sua opera, ma una sfida - a partire dalla sua musica superstite (forse non più dell'un per cento del totale stimabile) per intendere consapevolmente un'esperienza musicale che - se oggi patisce ancora la dispersione o la dimenticanza - non era inferiore ad altre "consacrate" nel suo secolo.

- Dell'incontro è disponibile la registrazione audio-video al seguente link: facebook.com/2407373346161113/videos/875306596713992

- Pagine facebook dedicate all'evento: facebook.com/.../Festival-Luchesi-2407373346161113/

Il piano editoriale di divulgazione della musica superstite di Andrea Luchesi

- Ernesto Sparago, Agostino Taboga, Andrea Luchesi. Motta di Livenza 1741-Bonn 1801. Il Kapellmeister di Ludwig van Beethoven, Prima Edizione dell'Opera Musicale, Vol. 1, Prefazione di Marcella Crudeli, Youcanprint, 2020 | Reperibilità: ...

- Ernesto Sparago, Agostino Taboga, Andrea Luchesi. Motta di Livenza 1741-Bonn 1801. Il Kapellmeister di Ludwig van Beethoven, Prima Edizione dell'Opera Musicale, Vol. 2, Youcanprint, 2021 | Reperibilità: ...

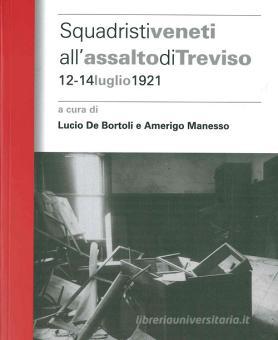

Accadde oggi | 12-14 luglio 1921: Squadristi veneti all’assalto di Treviso

Cento anni fa i fascisti all’assalto di Treviso

Il collaborazione con Provincia di Treviso, CGIL Treviso e La Tribuna, l'ISTRESCO (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana) ha appena stampato Squadristi veneti all’assalto di Treviso. 12-14 luglio 1921, a cura di Lucio de Bortoli e Amerigo Manesso, con un'introduzione di Ernesto Brunetta.

La nuova pubblicazione è accompagnata da una presentazione (lunedì 12 luglio 2021, presso la loggia dei Cavalieri a Treviso) e dalla rievocazione storica degli eventi di un secolo fa (martedì 13 in Prato della Fiera) con la compagnia Metàz Teatro e la cantautrice Erica Boschiero che metteranno in scena la rappresentazione teatrale dell’assalto, in particolare di quello a Fiera con la resistenza degli abitanti (tratta dal libro “Assalto a Treviso – La spedizione fascista del 13 luglio 1921” di Francesco Scattolin).

Video | facebook.com/CgilTreviso/videos/343326410627468

Il libro sarà disponibile in allegato con Tribuna da martedì 13 luglio in edicola al prezzo di 13 euro invece di 22 + il prezzo del quotidiano.

Politica e memoria di Lucio De Bortoli e Amerigo Manesso (Introduzione al libro Squadristi veneti all’assalto di Treviso. 12-14 luglio 1921)

La spedizione a Treviso del 13 luglio 1921 è stata uno dei capitoli più rilevanti dello squadrismo fascista a livello nazionale. Lo è stata per numero di partecipanti, capillarità dei fasci coinvolti e capacità organizzativa. Lo è stata anche sotto il profilo strategico, come cerchiamo di dimostrare.

Un‘azione studiata sin nei minimi particolari, persino attraverso il rastrellamento dei mezzi militari ancora presenti sul Grappa – particolare già di per sé inquietante e rivelatorio – e che si è svolta mettendo a nudo non solo la totale impotenza delle autorità preposte alla pubblica sicurezza e alla difesa della legalità, ma anche forme di connivenza, se si enumerano i provvedimenti non assunti dal prefetto Pietro Carpani al quale erano pervenute le informative della prefettura di Padova su quanto si stava predisponendo.

Non è qui il caso di entrare nei dettagli a cui sono dedicati i saggi di apertura, se mai di sottolineare alcune singolarità.

La prima è di ordine politico. Nella stragrande maggioranza dei casi, come è a tutti noto, lo squadrismo fascista aveva nel mirino il mondo socialista: partito, organizzazioni, sedi, leghe e cooperative per l’evidente ragione che i socialisti avevano avuto, nelle diverse tornate elettorali (politiche e amministrative) precedenti, un grande successo. In subordine, l’onda squadrista si scagliava anche contro le leghe bianche della Pianura padana e il Partito popolare. A Treviso, a questi bersagli tradizionali, si aggiunse quello che sul piano locale stava diventando un problema ancor più grosso, vale a dire il protagonismo e il successo di Guido Bergamo e dei repubblicani trevigiani, rei di pescare in un bacino elettorale affine a quello fascista. Bergamo, per la verità, attingeva anche negli altri partiti di massa, ma ciò divenne persino un’aggravante, perché consentiva ai fascisti di affiancare al tradizionale epiteto di “traditore” o di “maddaleno” anche quello di “socialista”. Colpire Bergamo significava, peraltro, anche lanciare un esplicito messaggio all’amministrazione laica della città guidata dal sindaco Levacher.

Un’ulteriore valenza politica alla vicenda di Treviso è data dal fatto che rende evidenti le conflittualità interne al movimento dei fasci nel quale la leadership di Mussolini, proprio in quelle settimane di trattative per la pacificazione con i socialisti, tenta di imporsi sui ras locali come Marsich e Marinoni. L’operazione squadrista indica quale linea, quali alleanze e quali strategie finiranno per prevalere nel giro di pochi mesi.

La seconda singolarità è invece di ordine culturale e conferma, una volta di più, i percorsi tortuosi e non sempre lineari della memoria. In altri termini. Abbiamo pensato questo volume innanzitutto come un’antologia, una grande rassegna stampa. L’abbiamo pensato così perché l’Istresco aveva già editato, ormai vent’anni fa, l’ottima ricostruzione di Francesco Scattolin, ma soprattutto per porre in evidenza come un evento capace di produrre nel presente di allora una sterminata mole di articoli – la nostra è solo un’antologia e come tale una selezione – ha poi subito un pressoché totale processo di rimozione e ben al di là del ventennio fascista. Non è infatti un mistero per nessuno che sui quei fatti, anche in età repubblicana, sia sceso un oblio che, nella migliore delle ipotesi, va ascritto ad una progressiva e fatale disattenzione. Resta il fatto che in centro città non c’è nulla che testimoni e dia conto di quanto accaduto, fatta eccezione per un’intitolazione viaria piuttosto generica.

Questo volume offre la possibilità di prendere visione del dibattito politico di allora, restituisce i diversi gradi di comprensione degli eventi e fornisce criteri idonei per indagare lo scarto che separa, ma nello stesso tempo rende inscindibili, la cronaca e la storia.

Pensiamo inoltre, che da questa rassegna, che dà conto delle voci coinvolte, possa rigenerarsi un processo memoriale rimasto troppo a lungo e colpevolmente inerte. Si tratta di riconsiderare in che modo, dopo aver attraversato la lunga stagione del totalitarismo, siamo approdati all’oggi. Ogni approdo si raggiunge attraverso una navigazione. E se l’approdo è l’esercizio della democrazia, la navigazione è la consapevolezza e il progressivo ripudio della pratica della violenza. | Fonte: facebook.com/Istresco/

- [2021] Cento anni fa l'assalto dei fascisti a Treviso, «La Tribuna di Treviso», 2/7/2021, pp. 22-23 | pag. 22 | pag. 23

- [2021] Frediano Bof, Cento anni fa l'assalto fascista a Treviso, «La Vita del Popolo», 9/7/2011 | lavitadelpopolo.it/.../Cento-anni-fa-l-assalto-fascista-a-Treviso

- [2021] Squadristi veneti all’assalto di Treviso. 12-14 luglio 1921, a cura di Lucio de Bortoli e Amerigo Manesso, con un'introduzione di Ernesto Brunetta, Istresco, 2021 | istresco.org/notizie

- [2020] Nicolas Andres Donadel, “Né vinti né domi”. Treviso e la spedizione fascista del 13 luglio 1921, Tesi di laurea, Relatore prof. Alessandro Casellato, UniVe, 2019-2020 | dspace.unive.it

- [2013] Livio Vanzetto, Uomini e storie della sinistra trevigiana nelle pagine de «Il Lavoratore», Istresco, 2013 (Al volume è allegato un DVD con la raccolta digitalizzata completa de “Il Lavoratore”, realizzata mettendo assieme la scansione dei numeri cartacei presenti in varie biblioteche distribuite sul territorio nazionale) |

- [2001] Francesco Scattolin, Assalto a Treviso. La spedizione fascista del 13 luglio 1921, Istresco, Cierre edizioni, Verona, 2001 | istresco.org/pubblicazioni | sissco.it/recensione

Pensare la moneta, nella società e per la società

Mercoledì 30 giugno 2021, ore 10-14 | Presentazione on line del volume Nicole Oresme, Tractatus de origine, natura, jure et mutationibus monetarum (a cura di Tommaso Brollo e Paolo Evangelisti) e della collana Rei Nummariae Scriptores dell'Università di Trieste

Collegati on line: associazionebancariaitaliana.webex.com

L’Università di Trieste sta sostenendo un progetto editoriale, Rei Nummariae Scriptores, diretto da Bruno Callegher e Filippo Carlà-Uhink, che mira a "ripensare la moneta" attraverso il confronto con opere della tradizione occidentale pre-industriale (di autori poco conosciuti o mai editi in Italia), in traduzione moderna e con un apparato critico che consente al lettore una riflessione di ben più ampio respiro economico e politico.

Al Trattato di Oresme e al progetto dell'Università di Trieste è dedicata una presentazione online mercoledì 30 giugno a partire dalle ore 10 a cui ci si può liberamente collegare dal seguente link: associazionebancariaitaliana.webex.com

- Tommaso Brollo (Università di Siena) e Paolo Evangelisti (Archivio storico della Camera dei deputati), autori del volume

- Valter Sergo, prorettore dell’Università di Trieste, e Elisabetta Vezzosi, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici

- Bruno Callegher, editor della collana Rei Nummariae Scriptores

- Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e membro del comitato scientifico della collana.

Il volume Nicole Oresme. Tractatus de origine, natura, jure et mutationibus monetarum. Analisi introduttiva, trascrizione, traduzione e apparato critico a cura di Tommaso Brollo e Paolo Evangelisti, Edizioni Università di Trieste, 2020, e gli altri testi della collana Rei Nummariae Scriptores, si possono scaricare in formato pdf al seguente indirizzo: openstarts.units.it/handle/10077/30852

Accadde oggi | 17 marzo 1861: la proclamazione di un nuovo stato in Europa, l’Italia

Il 17 marzo 1861 nacque un nuovo paese in Europa: l'Italia

fine XIX secolo, Olio su tela, cm. 214x118, Museo del Risorgimento, Milano

Fonte: artsupp.com/it/PalazzoMoriggia

Come si arrivò formalmente alla proposta, approvazione e infine promulgazione della legge che sanciva la proclamazione di Vittorio Emanuele II a Re d’Italia? Eccone il sintetico iter.

- 27 gennaio 1861 – Primo turno delle elezioni dei deputati del primo Parlamento Nazionale Italiano. Sulla base della legge sarda n.680 del 17 marzo 1848 hanno diritto di voto i cittadini maschi alfabetizzati che godano dei diritti civili e politici, che abbiano compiuto 25 anni e che paghino un annuo censo di imposte predeterminato, più alcune altre categorie quali laureati, notai esercenti, ufficiali in pensione, per un totale di 418.696 elettori, ossia l’1,9 % della popolazione di 22.182.337 abitanti. Di questi votano il 57%, eleggendo i 443 deputati. Sono eletti, fra gli altri, Mazzini, Garibaldi e Verdi.

- 18 febbraio 1861 – Vittorio Emanuele II di Savoia convoca la prima seduta del neonato Parlamento Italiano, con il discorso della Corona a Camere riunite, in palazzo Carignano a Torino.

- 21 febbraio 1861 – Camillo Benso Conte di Cavour, presidente del Consiglio dei Ministri, presenta in Senato il Progetto di legge per cui S.M. il re Vittorio Emanuele II assume per sè e i suoi successori il titolo di Re d'Italia.

- 26 febbraio 1861 – Il progetto di legge inizia il suo iter burocratico, nella stessa seduta è approvato con 129 voti favorevoli e 2 contrari.

- 14 marzo 1861 – Il progetto di legge approvato dal Senato viene discusso alla Camera, nella stessa seduta è approvato all’unanimità. Il 14 marzo è il compleanno di Vittorio Emanuele II.

- 17 marzo 1861 – Viene promulgata la legge n. 4671:

Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e suoi successori il titolo di Re d’Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino addì 17 marzo 1861.

Vittorio Emanuele

Il 17 marzo 1861 era domenica. La proclamazione viene festeggiata a mezzogiorno nelle principali città italiane con 101 colpi di cannone.

- 18 marzo 1861 – La Legge n. 4671 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68.

- 30 marzo 1861 – Svizzera e Gran Bretagna riconoscono il Regno d’Italia.

- 13 aprile 1861 – Gli Stati Uniti d’America riconoscono il Regno d’Italia.

Per approfondire

-

Simonetta Fiori, Emilio Gentile: «Senza memoria, l'unità nazionale è in pericolo», «repubblica.it», 17/3/2021

Il 17 marzo è il compleanno dell'Italia, ma molti lo ignorano. Lo storico spiega perché dimenticare il Risorgimento è un errore, ancora più grande nel momento in cui alle vecchie diseguaglianze si sommano le fratture prodotte dal Covid.

Fonte: rep.repubblica.it/.../robinson/emilio-gentile-compleanno-d-italia-risorgimento

«È stata la festa di una sola occasione, dieci anni fa. Peraltro una festa contestata da una parte delle forze politiche al governo. E non è mai entrata nel nostro calendario civile». Emilio Gentile è lo storico italiano che da più tempo studia la questione nazionale. Se ne occupava anche quando i temi della patria e della nazione «non erano ritenuti degni di considerazione storiografica», e farne oggetto di indagine «poteva suscitare il sospetto di nostalgie destrorse». I suoi libri sul fascismo e sulla religione della politica, tradotti in tutto il mondo, ci aiutano a comprendere le incompiutezze della vicenda nazionale. Ed è sua la formula «italiani senza padri» con cui Laterza titolò una lunga riflessione sul nostro pessimo rapporto con gli antenati patrioti. «Il nostro è un Risorgimento senza eredi, nel senso che nel paese è difficile rintracciare idee, comportamenti e mentalità riconducibili al movimento nazionale da cui trasse origine l’Italia unita», sosteneva lo studioso dieci anni fa...→ LEGGI TUTTO →

-

Corrado Augias, A che punto è l’Unità d’Italia, «repubblica.it», 11/3/2021

La seconda strofa dell'Inno nazionale, quella che pochi conoscono e nessuno canta, dice così: «Noi fummo da secoli calpesti, derisi / Perché non siam popolo, Perché siam divisi».

Fonte: rep.repubblica.it/.../a-che-punto-e-l-unita-d-italia

Amara constatazione dopo la quale viene un auspicio: «Raccolgaci un'unica Bandiera, una speme: Di fonderci insieme». Quando il ventenne poeta genovese Goffredo Mameli scrisse quei versetti, la "fusione" era ancora lontana. Quel giovane di gran cuore era corso a Roma a difendere l'effimera e gloriosa repubblica romana del 1849 e lì cadde, a 21 anni, colpito dal piombo dei francesi scesi a sorreggere il vacillante trono di papa Pio IX.

Poche righe e già trapela il groviglio di soggetti, interessi, conflitti, nonostante i quali la nostra faticosa unità riuscì finalmente ad essere proclamata e sancita dalla legge n. 4671 del 17 marzo 1861...→ LEGGI TUTTO →

-

Abel de' Medici, Il Risorgimento: il tortuoso processo verso l’Unità d'Italia, «Storica / National Geographic», 25/1/2021

Il 17 marzo 1861 nacque un nuovo paese in Europa: l'Italia. La penisola italiana, divisa dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente quasi 14 secoli fa, fu riunificata sotto la monarchia sabauda. Il processo dell'Unità d'Italia, noto come Risorgimento, fu il risultato di diverse guerre, scommesse rischiose, complotti politici complessi, tradimenti e qualche colpo di fortuna.

Fonte: storicang.it/.../il-risorgimento-il-tortuoso-processo-verso-lunita-ditalia

All'inizio del XIX secolo un uomo aveva cercato di unire l'Europa sotto il suo governo. Ma Napoleone Bonaparte, nonostante i suoi successi, alla fine ottenne il contrario: risvegliare in molti luoghi il desiderio di indipendenza. Il risentimento contro l'occupazione francese e il successivo ritorno all'impero austriaco si fecero strada tra alcuni intellettuali del nord italico, principalmente lombardi e piemontesi. Ispirati anche dal movimento romantico e dalla lontana memoria dell'Impero Romano, sognavano di concretizzare quelle aspirazioni in una nuova Italia unita, erede dei fasti del passato...→ LEGGI TUTTO →

-

17 marzo 1861: nasce il Regno d'Italia, «focus.it» | focus.it/cultura/storia

L'Unità d'Italia era fatta, ma per gli italiani del Risorgimento la conquista di un'identità nazionale fu un processo lento: come e quando siamo diventati "fratelli d'Italia"?

Il 17 marzo 1861 veniva proclamato il Regno d'Italia, ma gli italiani del Risorgimento non avevano ancora conquistato un'identità nazionale. L'idea di nazione (un popolo, un territorio e una lingua) non era un dato di fatto preesistente, ma fu il risultato di un processo lento: su 23 milioni di abitanti del 1861, meno di due milioni parlavano italiano. Un siciliano e un piemontese non si capivano e il 78% degli abitanti della Penisola non sapeva né leggere né scrivere.

Quel 17 marzo erano diventati quasi tutti - tranne veneti, romani, trentini e triestini - sudditi di un regno nato da guerre che oggi chiamiamo d'indipendenza ma che furono anche di conquista, sebbene poi ratificate da plebisciti. Eppure gli italiani avevano, come si dice, un grande futuro alle spalle. Ovvero: la loro identità nazionale era da cercare nella loro storia comune, litigi inclusi. «Il processo di formazione dell'identità italiana fu avviato da un'élite intellettuale convinta che stirpe e nazione italica esistessero eccome» spiega Alberto Banti, storico del Risorgimento all'Università di Pisa. «Ma la maggior parte di chi abitava entro i confini geografici della Penisola si sentiva prima di tutto napoletano, piemontese o romano» ...→ LEGGI TUTTO →

Il Veneto e l'unità d'Italia

Vedi le sezioni di questo sito:

Il combattimento tra Carnevale e Quaresima

Fonte: Kunsthistorisches Museum Wien | upload.wikimedia.org/wikipedia

[a. m.] Sia il precedente carnevale (2020) sia quello attuale, con le restrizioni della quarantena antivirus, è come se non ci fossero (stati). La plurisecolare partita tra il Carnevale e la Quaresima non si gioca per due anni di fila. Così la quaresima vince facile, di fatto s'è presa anche il tempo del carnevale e senza carnevale è tutta quaresima. Quaresima-Quarantena poi sono sorelle gemelle, etimologicamente parlando. Nessuno stupore per la loro penitenziale alleanza.

A consolazione rivediamoci l'emozionante match ritratto nel 1559 da Pieter Bruegel il Vecchio. Quelli eran tempi!

Il combattimento tra Carnevale e Quaresima

Nella brulicante piazza di Anversa, in Belgio, "vista dall'alto" e dipinta con un'esplosione di dettagli sulle attività che si svolgono contemporaneamente, si scontrano grottescamente Carnevale (o Martedì Grasso) e Quaresima (o Frau Fasten, Signora Digiuno).

Nella scena in primo piano, agli elementi presenti sulla sinistra se ne contrappongono specularmente altri sulla destra di significato rovesciato.

A sinistra, un pingue e rubizzo macellaio (a dire dal coltellaccio che gli pende alla cintola) in camicia azzurra e calzamaglia rossa (colori dell'inganno e del peccato) cavalca un barile di birra rovesciato tirato da due ragazzi festanti, sul quale un secondo coltello tiene conficcata una coscia di maiale, e impugna per la tenzone uno spiedo con testa di porco, polli e salsicce infilzati e appeso un cotechino. Il barile poggia su una slitta azzurra, uguale alla barca che fa da insegna alla certo godereccia osteria “Al naviglio blu” (Dit is in d blau shut) [1].

Lo fronteggia una donna smunta e allampanata, di un pallore malaticcio se non cadaverico, dentro un frusto saio monacale, seduta su una carretta, che oppone a difesa a mo' di lancia una lunga pala da fornaio fornita di appena due aringhe (inconfondibile pietanza quaresimale dei giorni di digiuno e di astinenza dalle carni). Ha per copricapo un'arnia (anche il miele era alimento quaresimale) ed ha segnata in fronte una croce di cenere (secondo la pratica in uso il mercoledì delle Ceneri). Poggiati sulla carretta ci sono ancora altri alimenti di preparazione alla Pasqua: pani, Bretzeln, fichi in un canestro di giunco.

Due uomini in maschera spingono il Carnevale. Uno è vestito di giallo, nel medioevo colore dei giullari e per la rappresentazione di truffatori, imbroglioni, mentitori (come non avere davanti agli occhi la veste gialla di Giuda che dà il bacio a Gesù nel capolavoro di Giotto? [2]). Un frate e una monaca, invece, trainano la carretta della Quaresima tenendone la fune. Ognuno dei due combattenti ha dietro di sè o a lato la propria coda di degni officianti: a sinistra, con cibarie di carne, pane bianco, ciambelle dolci, bevande inebrianti, costumi burleschi, strumenti da musica e ballo, dadi e carte per giochi da bisca o da strada; a destra, ancora con un Bretzel e cialde salate, un cesto di cozze od ostriche, altre aringhe penitenziali, e, per musica, il suono secco e crepitante delle racole di legno [3] agitate da bambini e adulti, simmetriche al Rommelpot [4] (tamburo a frizione) rossastro suonato nel corteggio carnevalesco da un personaggio in mantello a fantasia nera che ne cava un suono cavernoso e lungo facendo vibrare tramite uno stecco la membrana forata che ricopre il recipiente in terracotta. Allo strepito del Rommelpot si somma il rumore emesso da una gratella e un coltello e da un paio di bicchieri strumenti usati dal giocoliere vestito in giallo.

Anche l'architettura contribuisce all'identificazione dei due gruppi: a sinistra un'osteria, a destra la chiesa.

I personaggi a sinistra sono intenti a mangiare, a bere e a rappresentare scene teatrali burlesche di strada, tipiche del festoso periodo carnevalesco, mentre a destra sono inscenate penitenze e mortificazioni, e personaggi abbienti elargiscono elemosine a ciechi, mendicanti e mutilati.

A sinistra, dai balconi dell'osteria si sporge un suonatore di cornamusa in atto di vomitare, più che sputare, e una coppia seminascosta è intenta ad amoreggiare; in strada si recita una farsa carnevalesca “La sposa sudicia” (Vuile Bruid), un matrimonio tra zingari [5].

Sulla via che arriva dalla parte alta del dipinto, sfila una processione di Mezzaquaresima [6], lasciandosi alle spalle un falò del fantoccio dell'inverno, acceso per ingraziarsi la speranza della stagione primaverile, [7] e sta entrando nella piazza una processione di mendicanti lebbrosi [Nota in preparazione] preceduti da un suonatore di cornamusa, mentre, accanto, dei ragazzi giocano intorno a un barile al “Re bevitore” [8] e si rievoca in maniera burlesca l'episodio (dal ciclo carolingio) dei due gemelli Ursone, l'uomo della foresta, e Valentin, il bel giovane. [9] Vicino alle botti accostate all'osteria, s'è formato perfino il corteo degli storpi, [10] capitanati da un Cruepelen Bischop (arcivescovo degli storpi) che s'è calcata una corona di carta in testa come una mitra e indossa un mantello adorno di code di martora.

Al centro - come luogo di "passaggio" dal Carnevale alla Quaresima - si erge intermedio un edificio, una panetteria. Sul davanzale del balcone, il fantoccio di pezza potrebbe essere un Butzemann [11], un caricaturale "babau-uomo nero" che serviva da ammonimento per chi trascurava le pulizie primaverili. Primaverile era anche l’antica usanza di rompere vecchie stoviglie come avviene nello spiazzo davanti alla panetteria.

Dalla chiesa escono in processione o vi fanno ritorno donne e uomini austeri, mesti e curvi, che indossano lunghi mantelli scuri da penitenti. All’interno un sacerdote, al confessionale, sta ascoltanto e assolvendo un peccatore e le statue coperte denunciano già l'imminente settimana santa.

Gli antagonisti Carnevale e Quaresima sono indubbiamente i personaggi-tema, ma un altro enigmatico terzetto, voltato di spalle e quindi imperscrutabile nei volti, si pone come fulcro della rappresentazione, quasi perfettamente al centro del dipinto (insieme al pozzo). È una coppia scortata da un giullare che regge una torcia. L'uomo sotto la veste bruna nasconde l'enorme rigonfiamento di una gobba sulla schiena. La donna, sorretta con sollecitudine dal braccio dell'accompagnatore, sembra totalmente docile alla mano che la sospinge. Porta abiti frusti e penitenziali e dietro le spalle le penzola una grande lanterna legata in vita, ma spenta. Intorno a loro non hanno nessuno dappresso. Sono incamminati verso una direzione, ma non è prevedibile quale. Spaesati, sembrano seguire solo la luce della torcia gestita dal giullare. Il costume che indossa reca i colori dell'inganno, il rosso e l'azzurro, e della follia, il giallo, e, nel panorama simbolico di Bruegel, ben potrebbe trattarsi del demonio stesso. Se, come alcuni interpretano, la coppia fosse l'allegoria (e la parodia?) delle due Chiese, Luterana e Cattolica, che hanno come propri campioni a battersi rispettivamente il Carnevale [12] e la Quaresima, potremmo leggervi - pur senza indizi di partigianeria del pittore per l'uno o per l'altra - la raffigurazione di una cristianità al buio, condannata dai contrasti tra cattolicesimo e riforma protestante, a seguire non la ragione ma la follia.

La gobba dell'uomo sarebbe il simbolo del carico delle colpe e delle debolezze umane, che non avevano modo d'esser perdonate, avendo la Chiesa luterana tolto il sacramento della penitenza; la lampada della donna, spenta e inutilizzata dietro le spalle, sarebbe simbolo di una cattolicità che, invece d'esser luce del mondo, ha dimesso la lanterna, contentandosi di seguire la luce di questo mondo.

Questi due "centrali" attori della scena non sono i soli al seguito di un folle. Entrambi i carri dei combattenti sono infatti guidati da follie e vizio. Unica porzione di umanità non risolta nella fantasmagoria deformata globale, i poverissimi mendicanti e gli storpi appaiono come figure reali, rappresentati senza caricatura nella loro misera condizione, sparsi qua e là nell'indifferenza generale di tutti gli altri. Neppure la coppia allegorica scorge la loro tragedia, eppure sta passando loro accanto. Fa eccezione a questa indifferenza una madre, in basso a destra, che riceve un'elemosina da un fedele appena uscito dalla chiesa, ma la veste rossa che indossa e la vistosa borsa rossa da cui pesca le monete (colori che simboleggiano spesso il peccato e l'inganno) legittimerebbero i dubbi sulla sincerità dell'atto caritatevole esibito davanti a tutti, ipocritamente inteso invece solo a "lavare" la propria anima, a sentirsi a posto. L'uomo accanto gli addita già un mendicante successivo per continuare questo rito seriale...

I duellanti si stanno affrontando in una battaglia dall’esito segnato, dato che la Quaresima segue cronologicamente il Carnevale ed è pertanto destinata a trionfare. Tuttavia, il grandioso compendio umoristico delle cose umane - fatto ruotare da Bruegel intorno al centro della composizione rappresentato dalla coppia di spalle e dal pozzo - è inscritto nella ripetizione ciclica del tempo e delle ricorrenze dell’anno, ritmata in modo corrispondente dalle liturgie sia religiosa sia popolare (soprattutto nel medioevo). Le concezioni e i comportamenti che dividono tutta la massa dei personaggi non sono in vera opposizione. Non lo è quella tra Carnevale e Quaresima, che fanno parte di un ciclo perpetuo: «come la sera del martedì grasso si celebra la morte del primo, la notte di Pasqua decreterà la fine della seconda, in un succedersi di trasgressione e penitenza, carnale e spirituale, sacro e profano, facenti tutti quanti parte della stessa liturgia popolare». Festaioli e penitenti ruotano tutti intorno allo stesso pozzo; chi oggi gozzoviglia domani digiunerà; chi oggi digiuna domani gozzoviglierà. Condizionata e a termine di scadenza è anche la vittoria della magra Quaresima (quadragesima dies) sul grasso Carnevale messo in quarantena al sorgere del mercoledì delle ceneri (Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris, come recitano i versetti della Bibbia (Genesi 3, 19) nella Vulgata: «Con il sudore della fronte mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!»). Le sarà concesso di regnare quaranta giorni all'anno ed una volta alla settimana. Nell'altro tempo «in tutto il mercato ricominceranno i balli e i salti, mentre i mendicanti rasperanno avidamente in terra, in cerca dei cibi sparpagliati e calpestati» [13].

Forse non ci allontaniamo dal registro dell'impietosa e non di meno indulgente narrazione di Bruegel [14] ...

[Per la descrizione del dipinto di Bruegel qui presentata ho tenuto presente, in gran parte, il testo di Alexander Wied, Bruegel, Il Carnevale e la Quaresima, Electa, Milano, 1996]

* * *

I dettagli del dipinto | Gallery | Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie | bruegel2018.at/fasching-gegen-fasten

Pieter Bruegel der Älter, Once in a Lifetime (2/10/2018-13/1/2019) Mostra in occasione del 450° anniversario della morte di Bruegel | Bruegel - Once In A Lifetime (bruegel2018.at)

In occasione del 450° anniversario della morte del pittore, a Vienna, presso il Kunsthistorisches Museum è stata allestita una mostra dedicata a Bruegel comprendente circa 90 opere, i tre quarti dei dipinti e la metà delle stampe e dei disegni. Molti materiali e video sono ancora on line sul sito del Museo. Indipendentemente da questa specifica mostra, presso il museo di Vienna è depositata la maggiore collezione di dipinti di Bruegel al mondo.

* * *

Note

- [ ⇑ ] Sull’insegna dell’osteria “Al naviglio blu” (realmente esistente ad Anversa e sede di una confraternita carnevalesca) è disegnata come emblema una barca blu, simile a quella che trasporta la botte di Carnevale. Tale insegna cela una possibile allusione al poemetto La Nave dei folli (Das Narrenschiff) di Sébastian Brant, basato sulla tradizione, attestata nelle regioni del Nord, di isolare su delle imbarcazioni coloro che venivano considerati pazzi, malati mentali o devianti. Il motivo era anche molto diffuso nelle celebrazioni carnevalesche germaniche, comprendenti delle processioni fluviali. La seconda metà del XV secolo abbonda di questi motivi, in particolare quello della “barca blu” (così venivano chiamate le barche dei folli), che era stato già celebrato nel 1413 nel poema De Blauwe Scuut, di Jacob van Oestvoren e che veniva usato nelle sfilate carnevalesche del Brabante, dando anche il nome a una confraternita, che metteva alla berlina i potenti.

- [ ⇑ ] Giotto, Il bacio di Giuda

_-_WGA09216.jpg)

«Il giallo scuro era sinonimo di falsità e di tradimento come si nota, in arte, Giuda veniva solitamente rappresentato con la veste di colore giallo simbolo appunto dell'invidia, del tradimento, dell'inganno e della menzogna» | Il Giallo, «Vestioevo», 26/04/2015 | vestioevo.com/2015/04/26/il-giallo.

- [ ⇑ ] Secondo le forme e le regioni, questo tipo di strumenti di legno idiofoni sono chiamati con nomi diversi: tanavella, troccola, ràcola (raganella) ... La ràcola, racoéta, ha un manico di legno girevole capace di produrre un suono assordante con gli scatti di una ruota dentata | Il canto delle racole anima il Venerdì santo | larena.it/.../il-canto-delle-racoleanima-il-venerdì-santo

- [ ⇑ ] Rommelpot (tamburo a frizione): recipiente ricoperto da una membrana fatta vibrare tramite uno stecco che cava un suono cavernoso e lungo | Cfr. Adelheid Rech, Music in the Daily Life of Vermeer: The Rommelpot. Traditions of the rommelpot in Flemish/Dutch iconography, June 2008 | essentialvermeer.com/.../rommelpot | Frans Hals, Il suonatore di Rommelpot

[a] Franz Hals, Il suonatore di Rommelpot (c. 1618–1622), Kimbell Art Museum, Forth Worth – [b] Jan Steen, Il suonatore di Rommelpot (1660–1662), City Art Gallery, Manchester – [c] Pieter Bruegel il Vecchio, La Lotta tra Carnevale e Quaresima (particolare), 1559, Kunsthistorisches Museum, Vienna

- [ ⇑ ] Vedi l'immagine visualizzata alla fine della pagina: The Dirty Bride or The Wedding of Mopsus and Nisa, ca. 1566, Pieter Bruegel the Elder - Netherlandish | metmuseum.org/art/collection | Cfr. Pieter van der Heyden after Pieter Bruegel the Elder, 112. The Dirty Bride or The Wedding of Mopsus and Nisa, 1570, in Pieter Bruegel the Elder: Drawings and Prints, a cura di Nadine M. Orenstein, The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University Press, New Haven and London, 2001, pp. 246-248 | metmuseum.org/art/metpublications| Leggi pdf | Leggi online | Mutuata dalla VIII bucolica di Virgilio, in cui la bellissima pastorella Niso sposa il brutto Mopso, e il suo ex fidanzato, Damone, disperato, medita di darsi la morte.

- [ ⇑ ] Cfr. Lidia Beduschi, La vecchia di mezza quaresima, «La Ricerca Folklorica», n. 6, Interpretazioni del carnevale (Ottobre 1982), pp. 37-46 | jstor.org/1479294 | Processo e rogo de la Vecia di metà Quaresima | propordenone.org/processo-e-rogo-della-vecia

- [ ⇑ ] Ha significati del tutto analoghi ad altri riti, tradizioni e leggende legati al fuoco come momento propiziatorio per la rinascita della primavera e per l’abbondanza dei frutti nel nuovo anno come il nostro panevìn, anche se in momento diverso dell'anno.

- [ ⇑ ] Nota in preparazione.

- [ ⇑ ] Valentino ed Orsone erano entrambi figli di Belisante, sorella del re di Francia, e furono abbandonati neonati nella foresta dalla madre in fuga in quanto ripudiata dal marito, l'imperatore di Costantinopoli. L'episodio narrava l'incontro, anzi, lo scontro tra due gemelli, il primo dei quali, Ursone, era stato rapito da neonato da un'orsa che lo aveva allevato e trasformato in un essere irsuto e selvaggio, mentre il secondo, Valentino, era stato ritrovato dal re di Francia Pipino che lo aveva allevato a corte, quale fratello del figlio che sarebbe divenuto l'imperatore Carlo Magno | polisemantica.blogspot.com | Cfr. Anonymus after Pieter Bruegel the Elder, 108. The Wild Man or The Masquerade of Orson and Valentine, 1566, in Pieter Bruegel the Elder: Drawings and Prints, a cura di Nadine M. Orenstein, The Metropolitan Museum of Art New York, Yale University Press, New Haven and London, 2001, pp. 241-242 | metmuseum.org/art/metpublications| Leggi pdf | Leggi online

- [ ⇑ ] Analoghi cortei degli storpi sono stati raffigurati in quadri a tema per es. da Maerten van Cleve ed altri. Bruegel stesso dedicò un piccolo quadro specifico al tema degli storpi | Niels Schalley, Van kreupele bisschoppen, geuzenemblemen en lepralijders. Vossenstaartenproblematiek in de schilderkunst van de Zuidelijke Nederlanden (circa 1550-1600), «Iconografie / Tiecelijn», 32, pp. 168-183 | reynaertgenootschap.be/Van-kreupele-bisschoppen.

Pieter Bruegel, Gli storpi, o I mendicanti, o I lebbrosi, cm. 18 x 21, Louvre, Parigi | Fonte: commons.wikimedia.org | it.wikipedia.org | frammentiarte.it/gli-storpi-i-mendicanti

- [ ⇑ ] Butzemann | de.wikipedia.org/wiki/Butzemann

- [ ⇑ ] La riforma luterana aveva abolito la Quaresima, ma non le festività del Carnevale | Cfr.

- [ ⇑ ] Felix Timmermans, Bruegel (come ti ho sentito nei tuoi quadri), A. Chiantore, (Tip. V. Bona), Torino, 1945, p. 115 | liberliber.it/autori/.../felix-timmermans | Leggi pdf (edizione elettronica 2018) | Leggi OpenDocument Text

- [ ⇑ ] Una più severa meditazione cristiana mi è capitato di leggere invece in Quaresima, tempo di grazia di suor Maria Gloria Riva, «La nuova bussola quotidiana», 13.2.2013 | lanuovabq.it/.../quaresimatempo-di-grazia | donboscoland.it/.../quaresima-tempo-di-grazia.

VIDEO

Claudio Strinati, L'opera del lunedì: La lotta tra il Carnevale e la Quaresima di Pieter Bruegel il vecchio

Riferimenti

( ... in preparazione ... )

- [2019] Larry Silver, Bruegel, Giunti Editore, 2019

- [2019] Sellink Manfred, Nel segno di Bruegel, Skira, 2019

- [2016] La Lotta tra Carnevale e Quaresima di Pieter Bruegel il Vecchio, «Finestre su Arte, Cinema, Fotografia e Musica», 9.2.2016 | finestresuartecinemaemusica.blogspot.com | milanoplatinum.com

- [2016] Gloria Riva, Da Bruegel la metafora della coppia e del nostro tempo, «L'Avvenire», 3/3/2016 | avvenire.it

- [2014] (vale_mrni), Lotta tra Carnevale e Quaresima – Pieter Bruegel il Vecchio | abbecedarte.wordpress.com

- [2008] Marco Bussagli, Bruegel, ArtDossier, Giunti, 2008

- [2003] Pietro Allegretti, Brueghel, Skira, Milano 2003

- [2001] Pieter Bruegel the Elder: Drawings and Prints, a cura di Nadine M. Orenstein, The Metropolitan Museum of Art New York, Yale University Press, New Haven and London, 2001 | metmuseum.org/art/metpublications | Leggi pdf | Leggi online (Catalogo completo dei disegni e delle stampe di Bruegel scaricabile sul sito del Metropolitan Museum).

- [1997] Giovanni Ciappelli, Carnevale e Quaresima: comportamenti sociali e cultura a Firenze nel Rinascimento, Roma 1997

- [1996] Alexander Wied, Bruegel. Il Carnevale e la Quaresima, Electa, Milano 1996

- [1995] Claudio Bernardi, Carnevale, Quaresima, Pasqua. Rito e dramma nell’età moderna (1500–1900), Milano 1995 | books.google.it/UEbINy66EAIC

- [ ... ]

Stokfiso. La storia veneziana del pesce bastone

[a. m.] Stoccafisso o baccalà? Quanto alla materia prima non c’è differenza: è sempre il merluzzo nordico (gadus morhua), pesce dalla carne bianca e dal gusto delicato. Ad essere completamente diverso tra l’uno e l’altro è il metodo di conservazione: lo stoccafisso è essiccato ai venti del Nord Europa, il baccalà è conservato sotto sale, entrambi antichi ma ben distinti metodi di lavorazione per conservare il cibo.

Per un’inversione linguistica mai del tutto spiegata, a Venezia, nel Veneto e nelle zone appartenute alla Serenissima (Bergamo, Brescia, Friuli, Istria, Dalmazia) lo stoccafisso – dal norvegese stokkfisk oppure dall’olandese antico stocvisch, (stock = bastone e visch = pesce), oppure dall'inglese stockfish, cioè pesce da stoccaggio, scorta, approvvigionamento, comunque mutuato dall'olandese antico, con lo stesso significato di "pesce bastone" - viene chiamato bacalà.

I prelibati bacalà mantecato (veneziano) e bacalà alla vicentina sono dunque fatti con lo stoccafisso. Nel versante tirrenico, invece, si è conservata la denominazione originaria: baccalà è il merluzzo sotto sale, non quello essiccato.

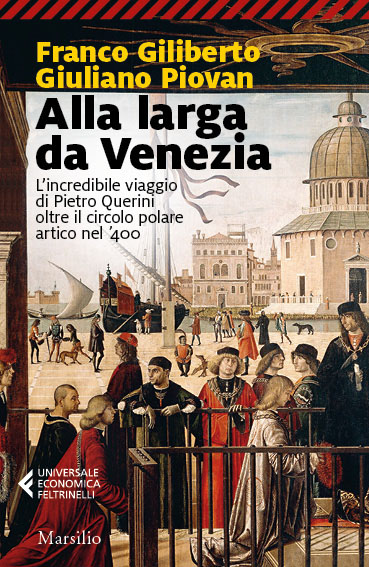

L'avventuroso viaggio di Pietro Querini

Il personaggio storico che ha segnato le sorti culinarie dello stoccafisso nella tradizione italiana è Pietro Querini, mercante, navigatore, nonché Senatore della Repubblica di Venezia nel XV secolo.

[a. m.] Pietro Querini è il nobiluomo capitano della caracca "Cocca Querina" partita da Creta il 25 aprile 1431 con a bordo sessantotto marinai, carica di vino, spezie e altre mercanzie di valore, diretta nelle Fiandre, mai giunta a destinazione, scomparsa a settembre all’imbocco della Manica e finita alla deriva nell’oceano in pieno inverno. A Venezia lo si crede morto, ma sorprendentemente, trascorsi ventuno mesi dalla partenza, ritorna in patria con i pochi compagni d’avventura rimasti, dopo un lungo percorso a piedi e a cavallo attraverso la Svezia e la Germania.

Che cosa era accaduto? La "Cocca Querina", sorpresa da ripetute tempeste dopo aver superato Capo Finisterre, disalberata e resa ingovernabile dai danni al timone, fu portata fuori rotta al largo dell'Irlanda sempre più verso ovest, per diverse settimane, e sospinta dalla Corrente del Golfo nei mari del Nord sopra il Circolo polare artico. Parte dei marinai aveva già perso la vita. L'equipaggio, il 17 dicembre 1431, decise di abbandonare il relitto semiaffondato ancora capiente di «800 barili di malvasia, cipressi lavorati, pepe, gengiovo, ed altre ricche merci», e si divise in due gruppi tirando a sorte, 21 sullo schiffo (una piccola scialuppa), 47 su una lancia più grande, compresi i tre ufficiali: il capitano e i due luogotenenti, Nicolò di Michiel, patrizio veneto, e Cristoforoo Fioravante, comito. La prima barca di salvataggio sparisce presto col suo carico di uomini. La seconda scampa all'affondamento e, dopo altre settimane alla deriva fra razionamenti di viveri e morti continue, senza mai riuscire ad avvicinarsi ai sassosi scogli che intravedevano, approdano fortunosamente il 14 gennaio 1432 entro una «valle posta fra duoi prossimi monti» innevati dell'isola di Sandøy (un posto «in Culo Mundi» come lo chiamò con il suo linguaggio colorito nel diario il navigatore della Serenissima), nell’arcipelago norvegese delle Lofoten: non ci sono più che 21 sopravvissuti dei 47 saliti a bordo. Bivaccano sulla costa fino all'inizio di febbraio nutrendosi di molluschi e di un grande pesce spiaggiato, accendendo fuochi per scaldarsi, fino all'arrivo di soccorsi dagli abitanti dell'isola di Røst (chiamata Rustene dai veneziani) che, avendoli avvistati proprio grazie a quei fuochi, salvano gli ultimi 11 superstiti, essendo spirati nel frattempo altri loro compagni.

Rifocillati e curati, godono di disinteressata ospitalità nelle case dei pescatori («si dimostrarono molto benevoli – raccontarono Cristoforo Fioravante e Niccolò di Michiel nella loro relazione per il Senato della Serenissima – et serviziosi, desiderosi di compiacere più per amore che per sperare alcun servitio o dono»), convivendo in una per loro inusuale promiscuità di uomini e donne(1). Conoscono per la prima volta e assaporano i pesci secchi, duri come il legno, di cui si cibano gli isolani, i stocfisi, merluzzi fatti essiccare senza sale al vento e al sole propizi di quelle latitudini boreali e resi commestibili da un trattamento particolare: «quando i voleno mangiare l bateno con el roverso de la manara e fali come nervo, componeno butiro e specie per darli sapore». Lo stoccafisso è anche «grande e inestimabile mercadantia per quel mare de li Alemanii», perché una volta all'anno a maggio viene portato a Berge (Bergen) in Norvegia, «dove a quella muda di molte parti vengono navi ... cariche di tutte le cose che nascono in Alemagna, Inghilterra, Scoccia e Prusia, dico necessarie al vivere e vestire», per essere barattato con ogni genere di mercanzia di cui hanno bisogno.

A metà primavera, Pietro Querini e i suoi, rimessi in sesto dal generoso trattamento ricevuto, furono pronti per tentare di tornare a Venezia. Il 15 maggio del 1432, anch'egli s'imbarcò con i pescatori isolani diretto a Bergen, fornito di 60 stoccafissi essiccati come merce di scambio per assicurarsi le risorse per li viaggio, lungo e costoso. Fatto scalo a Trondheim, udendo che «gli Alemanni erano in guerra col re di Norvegia», ritenne prudente non andare più oltre e s'informò quale altra via più opportuna vi fosse per raggiungere la Germania oppure l'Inghilterra. Gli venne consigliato di andare a trovare un ricco veneziano di nome Zuane (Giovanni) Franco, fatto cavaliere dal re di Dacia (Svezia), proprietario di un castello a Stinchimborgo (Stegebord) nell'East-Gothland. Camminò cinquantatrè giorni verso levante per coprire i 700 km di distanza, sulla via che passava anche per Vadstena, terra natale di Santa Brigida(2). Accolto con simpatia e generosità dal concittadino, si trattenne presso di lui per quache tempo, finché alla «solenne festa e indulgenza di santa Brigida», celebrata ogni primo d'agosto (dove «innumerevoli persone da ogni parte come Alemagna, Olanda, Scozia, fin oltre da 600 miglia erano concorse»(3)) venne a sapere che al porto di Lodese, distante 8 giornate, «v'erano due navi, una per Alemagna ossia per Rostoch, l'altra per Inghilterra». Ricevuti aiuti e cavalli dal loro ospite, per primi partirono per la Germania Nicolò di Michiel, Cristoforo Fioravante e Ghirardo da Vinsescalco, e pochi giorni dopo, il 14 settembre, Querini con gli altri sette per l'Inghilterra. Sbarcati all'Isola di Ely, passarono per Cambris (Cambridge) e arrivarono a Londra, trovando ospitalità per due mesi presso l'allora potente comunità veneziana che risiedeva sul Tamigi. Venezia non era più un miraggio. La raggiunse finalmente il 12 ottobre 1432, cavalcando per 24 giorni attraverso l'Europa, via Basilea, accompagnato da Girolamo Bragadin, uno dei mercanti londinesi.

Non aveva dimenticato di essere un mercante, portando dai lontani mari del Nord alcuni esemplari di stoccafisso. Tentò di proporne al Senato acquisti massicci come provvista da imbarcare - per le sue caratteristiche di conservazione nel tempo - sulle navi della Serenissima Repubblica. Con scarso successo per la verità... Comunque, l'anno seguente, convinto che prima o poi lo stoccafisso avrebbe sfondato anche sulle terre controllate da Venezia, Querini tornò dai suoi amici di Røst(4) per scambiare vino e spezie con stoccafisso.

Note

- «Questi di detti scogli sono uomini purissimi e di bello aspetto, e cosí le donne sue, e tanta è la loro semplicità che non curano di chiuder alcuna sua roba, né ancor delle donne loro hanno riguardo: e questo chiaramente comprendemmo perché nelle camere medeme dove dormivano mariti e moglie e le loro figliuole alloggiavamo ancora noi, e nel conspetto nostro nudissime si spogliavano quando volevano andar in letto; e avendo per costume di stufarsi il giovedí, si spogliavano a casa e nudissime per il trar d'un balestro andavano a trovar la stufa, mescolandosi con gl'uomini».

- L'abbazia di Nostra Signora e Santa Brigida (in latino Monasterium sanctarum Mariæ Virgìnis et Brigidæ in Vatzstena, nota come Abbazia di Vadstena) era un monastero cistercense situato a Vadstena presso il lago Vättern. Fondata da santa Brigida, l'abbazia fu sede del suo Ordine. Fu attiva tra 1346 e 1595. | klostermuseum.se | Brigida di Svezia

- Questa e altre citazioni sono ricavate da: Di Marco Polo e degli altri viaggiatori veneziani più illustri, Dissertazioni del P. Ab. D. Placido Zurla con Appendice sulle antiche mappe idro-geografiche lavorate in Venezia, Volume II, Co' tipi Picottiani, In Venezia, MDCCCXVIII (1818) | Capo Nono. Pietro Querini, pp. 265-273 | books.google.it/slRqWiRLDwMC | Leggi pdf

- L’isola di Røst ha mantenuto rapporti amichevoli con l’Italia fino ai giorni nostri, tanto da essere gemellata con Sandrigo, in provincia di Vicenza, dove si prepara il celeberrimo bacalà alla vicentina. Inoltre è il punto di partenza (o di arrivo, a seconda) della cosiddetta Via Querinissima, che ripercorre il viaggio di ritorno del mercante veneziano allo scopo di promuovere il turismo e la cultura di queste zone. Nel cinquecentesimo del naufragio è stato eretto un cippo a suo ricordo sull'isola di Røst e più recentemente un'isola dell'arcipelago è stata ribattezzata Sandrigøya, ossia isola di Sandrigo.

I manoscritti originali e le trasposizioni del racconto

I racconti originali del naufragio della Cocca Querina, tramandati dai codici manoscritti - quello di Pietro Querini, patrone della nave, dal Codice Vaticano Vat. Lat. 5256 (Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana) collazionato col frammento marciano It. XI 110 7238 (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana) e quello di Cristofalo Fioravante, uomo di consiglio, e Nicolò de Michiele, scrivano, dal Codice marciano ms. It. VII 368 (7936) scritto «per lo riferire», cioè raccolto, dall’umanista fiorentino Antonio di Corrado de Cardini - sono stati pubblicati per la prima volta integralmente e tra loro messi a confronto (Viella, 2019) con edizione, note e cura di Angela Pluda che ne aveva già fatto oggetto di tesi di laurea nel 2007 presso l'Università di Padova con la supervisione del prof. Manlio Pastore Stocchi. Il volume ancora facilmente reperibile è:

- “Infeliçe e sventuratta coca Querina”. I racconti originali del naufragio dei Veneziani nei mari del Nord, Edizione e note a cura di Angela Pluda, Introduzione di Andrea Caracausi e Elena Svalduz, Viella, 2019 | viella.it/libro/9788833130996

Le due relazioni di Pietro Querini e dei suoi luogotenenti sono state conosciute e lette soprattutto nella versione rielaborata sui manoscritti originali da Ramusio inserita un secolo dopo nel secondo volume della raccolta Delle navigazioni et viaggi, in prima edizione nel MDCLIX (1559) in Venetia nella Stamperia de Giunti: Il naufragio di M. Pietro Quirino gentilhuomo Venetiano, portato per fortuna sessanta gradi sotto la Tramontana. Ramusio è un «abile manipolatore» (Angela Pluda, p. 24): lingua, sintassi e contenuti sono spesso alquanto diversi, per volontà non certo di falsificazione, ma di normativizzazione linguistica (regolarizzazione della grafia, toscanizzazioni di desinenze verbali e lessemi, sistemazioni sintattiche, aggiunta di informazioni e dettagli, riesposizioni più ampie o più sintetiche di blocchi di testo, drammatizzazione di scene che originariamente sono di natura più prosaica, amplificazione del concetto della “misericordia di Dio” quando si determina una svolta del corso degli avvenimenti da negativo a positivo…) a garanzia di maggiore diffusione e leggibilità dei contenuti. Il veneziano popolare del Fioravante e del De Michiele come pure il dialetto più controllato di un nobile veneziano fornito di istruzione scolastica qual era Querini, unitamente a un certo disordine espositivo, non erano il veicolo più consono per raggiungere un pubblico non solo veneziano e non solo di medio-bassa cultura.

L'opera di Ramusio si può leggere nelle edizioni Cinquecentine o in quella curata da Marica Milanesi per Einaudi (1978-1988)

- [1559] Viaggio del magnifico messer Piero Qvirino gentilhvomo vinitiano, nel quale, partito di Candia con maluagie per ponente l'anno 1431, incorre in uno horribile & spauentoso naufragio, del quale alla fine con diuersi accidenti campato, arriva nella Noruegia & Suezia Regni Settentrionali, Secondo volume delle Navigazioni et viaggi, di M. Gio. Battista Ramvsio, Nella stamperia de Giunti, In Venetia, MDLIX (1559), pp. 144-150 | archive.org | Leggi pdf | Naufragio del sopradetto Messer Piero Qvirino, descritto per Christoforo Fiorauante & Nicolo di Michiel, che ui si trouarono presenti, Idem, pp. 150-156

- [1583] Viaggio del magnifico messer Piero Qvirino gentilhvomo vinitiano, nel quale, partito di Candia con maluagie per ponente l'anno 1431, incorre in uno horribile & spauentoso naufragio, del quale alla fine con diuersi accidenti campato, arriva nella Noruegia & Suezia Regni Settentrionali.Secondo volume delle Navigazioni et viaggi, raccolto già da M. Gio. Battista Ramvsio, et hora in qvesta nvova editione accresciuto, Appresso i Giunti, In Venetia MDLXXXIII (1583), pp. 199-206 | archive.org/dpvHWQyVFTEC | Leggi pdf | Naufragio del sopradetto Messer Piero Qvirino, descritto per Christoforo Fiorauante & Nicolo di Michiel, che ui si trouarono presenti, Idem, pp. 206-211

- Viaggio del magnifico messer Piero Quirino viniziano, nel quale, partito di Candia con malvagie per ponente l'anno 1431, incorre in uno orribile e spaventoso naufragio, del quale alla fine con diversi accidenti campato, arriva nella Norvegia e Svezia, regni settentrionali, in Giovanni Battista Ramusio, Navigazioni e Viaggi, vol. IV, [...], pp. 1388-1412 | liberliber.it/mediateca/libri | Leggi pdf (dall'edizione G. B. Ramusio, Navigazioni e Viaggi, a cura di Marica Milanesi, 6 voll., Collana I Millenni, Giulio Einaudi editore, Torino, 1978-88)

→ Il testo è riprodotto anche in: amboslo.esteri.it/ambasciata-oslo | accademiadellostoccafisso.com/pubblicazioni

Prima che Ramusio lo desse alle stampe, il viaggio di Querini veniva ricordato nel famoso Mappamondo di fra’ Mauro (1457-1459): «questa provincia di Norvegia scorse misier Piero Querino come e noto». Nei secoli successivi il diario di viaggio fu segnalato dapprima nell'Ottocento (1818 e 1881) e successivamente negli anni Trenta del Novecento. Agli anni Cinquanta risale una mostra documentaria sui navigatori veneti insieme ai più famosi Pigafetta e Magellano.

- [1818] Di Marco Polo e degli altri viaggiatori veneziani più illustri, Dissertazioni del P. Ab. D. Placido Zurla con Appendice sulle antiche mappe idro-geografiche lavorate in Venezia, Volume II, Co' Tipi Picottiani, In Venezia, 1818 | Capo Nono. Pietro Querini, pp. 265-273 | books.google.it/slRqWiRLDwMC | Leggi pdf | Volume II, Presso Gio. Giacomo Füchs, Co' Tipi Picottiani, In Venezia, 1819: books.google.it/KLVBAQAAMAAJ | Volume I e II, Co' Tipi Picottiani, In Venezia, 1818: books.google.it/CQ8cAQAAMAAJ | Leggi pdf

- [1881] Carlo Bullo, Il viaggio di M. Piero Querini e le relazioni della Repubblica veneta colla Svezia, Tipografia Antonelli, Venezia, 1881 | Reperibilità: ...

- [1930] Pietro Donazzolo, I Viaggiatori veneti minori. Studio bio-bibliografico, Alla sede della Società, Roma, 1930, pp. 26-27 | La trascrizione del racconto di Fioravante e di De Michiele dal manoscritto marciano è tuttavia «imprecisa e a volte erronea» (Angela Pluda, p. 33)

- [1957] Mostra dei navigatori veneti del Quattrocento e del Cinquecento, Catalogo della mostra, Venezia, maggio-giugno 1957, Venezia, Officine Grafiche C. Ferrari, 1957, pp. 59-61

In tempi recenti s'è registrato nuovo interesse per la storia del naufragio della Querina, legato alla duratura tradizione della narrativa di viaggio e alla cultura gastronomica. La rinnovata fortuna divulgativa del diario del comandante della Querina è infatti dovuta non secondariamente al racconto della pesca, della conservazione e del consumo dello stoccafisso. Di queste riprese "romanzate", che attingono ora dai manoscritti ma più spesso dal testo del Ramusio, restano godibili

- [2016] Marco Firrao, La storia della Querina nelle tavole del maestro Franco Fortunato, Il Mare, Roma, 2016 | Un'edizione particolare, perché la storia, romanzata, del naufragio è accompagnata dalle tavole pittoriche di Franco Fortunato e da essa si è ricavata una versione sia teatrale sia cinematografica | francofortunato.com/opere

- [2011] Otello Fabris, I misteri del ragno. Documenti e ipotesi sulla storia del baccalà, Biblioteca Internazionale “La Vigna”, Vicenza 2011 | bassanodelgrappaedintorni.it

- [2008] Franco Giliberto, Giuliano Piovan, Alla larga da Venezia. L'incredibile viaggio di Pietro Querini oltre il circolo polare artico nel '400, Marsilio, 2008 | Leggi Anteprima: books.google.it/VPXtDwAAQBAJ | Leggi l'estratto | Reperibilità: marsilioeditori.it

- [2007] Pietro Querini, Nicolò De Michiele, Cristofalo Fioravante, Il naufragio della Querina. Veneziani nel circolo polare artico, a cura di Paolo Nelli, Editore Nutrimenti, 2007 | https://www.nutrimenti.net/wp-content/uploads/2017/06/ES_Naufragio_Querina.pdf

- [2000] Giampaolo Dossena, Marco Spagnol, Avventure e viaggi di mare. La storia del mare narrata dai suoi protagonisti, Tea, Milano, 2000, pp. 13-24 | tealibri.it

Video

- [2016] A cena con Pietro Querini, Compagnia teatrale Cibìo di Chions e il Teatrozzo di Pasian, Elaborazione e cura di Paolo F. Quirin, Adattamento cura e regia di Aldo Presot

Fonte: youtube.com/8mry-f61M2E

Estratti dello spettacolo Sono visibili anche in:

Fonte: youtube.com/KQNwJ-iG6us

Fonte: youtube.com/q47xcoFTHIA

- [2012] “Querini Opera” di Hildegunn Pettersen ed Henning Sommero | Dal 2012, a Røst, ogni anno in agosto si tiene il Querini Festival (culturale e gastronomico) che celebra lo stoccafisso e il capitano da mar veneziano. L'Opera Querini (che, attraverso le narrazioni del suo diario, rievoca le origini della cultura locale) è stata rappresentata integralmente tre volte, nella prima edizione del 2012, nel 2014 e nel 2018, e in una versione ridotta varie altre volte a Røst e altrove, anche alle Giornate anseatiche internazionali di Bergen nel 2016.

Fonte: youtube.com/v7zdrfo4sac

- Queriniopera: querini.no/queriniopera | Gallery - Querinifest, Queriniopera e Røst: querini.no/galleri

- [2016] La sorprendente storia del baccalà | RAI 3 - Ulisse - Le meraviglie del Veneto | 16.4.2016 | baccalaallavicentina.it | facebook.com/1705531416371646

Saggi e articoli

- [2020] Il naufragio di Pietro Querini a Røst (isole Lofoten) e la storia del baccalà in Italia, 31.8.2020 | amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo

- [s. d.] Dario Escher, Il drammatico viaggio di Piero Quirino | academia.edu/38482614

- [2019] Andrea Caracausi, Elena Svalduz, Quando a naufragare erano i veneziani. Infelice e sventuratta “coca Querina”, ILBOLive, ilbolive.unipd.it

- [2018] Alessandro Marzo Magno, Dalla Norvegia alla Serenissima. La storia veneziana del pesce bastone, 12.10.2018 | ilsole24ore.com

- [2017] Non solo spezie. Commercio e alimentazione fra Venezia e Inghilterra nei secoli XIV-XVIII, Mostra Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana 3 dicembre 2016 - 8 gennaio 2017 | marciana.venezia.sbn.it

- [2017] Fiorenzo Toso, Parole in viaggio: baccalà, «Testi e linguaggi», Rivista di studi letterari, linguistici e filosofici dell'Università di Salerno, n. 11 / 2017, pp. 227-242 | core.ac.uk/download | elea.unisa.it | L'autore argomenta per l'origine genovese di baccalà...